Julio Cortázar: Un escritor comprometido que revolucionó las letras

Julio Cortázar: Un escritor comprometido que revolucionó las letras

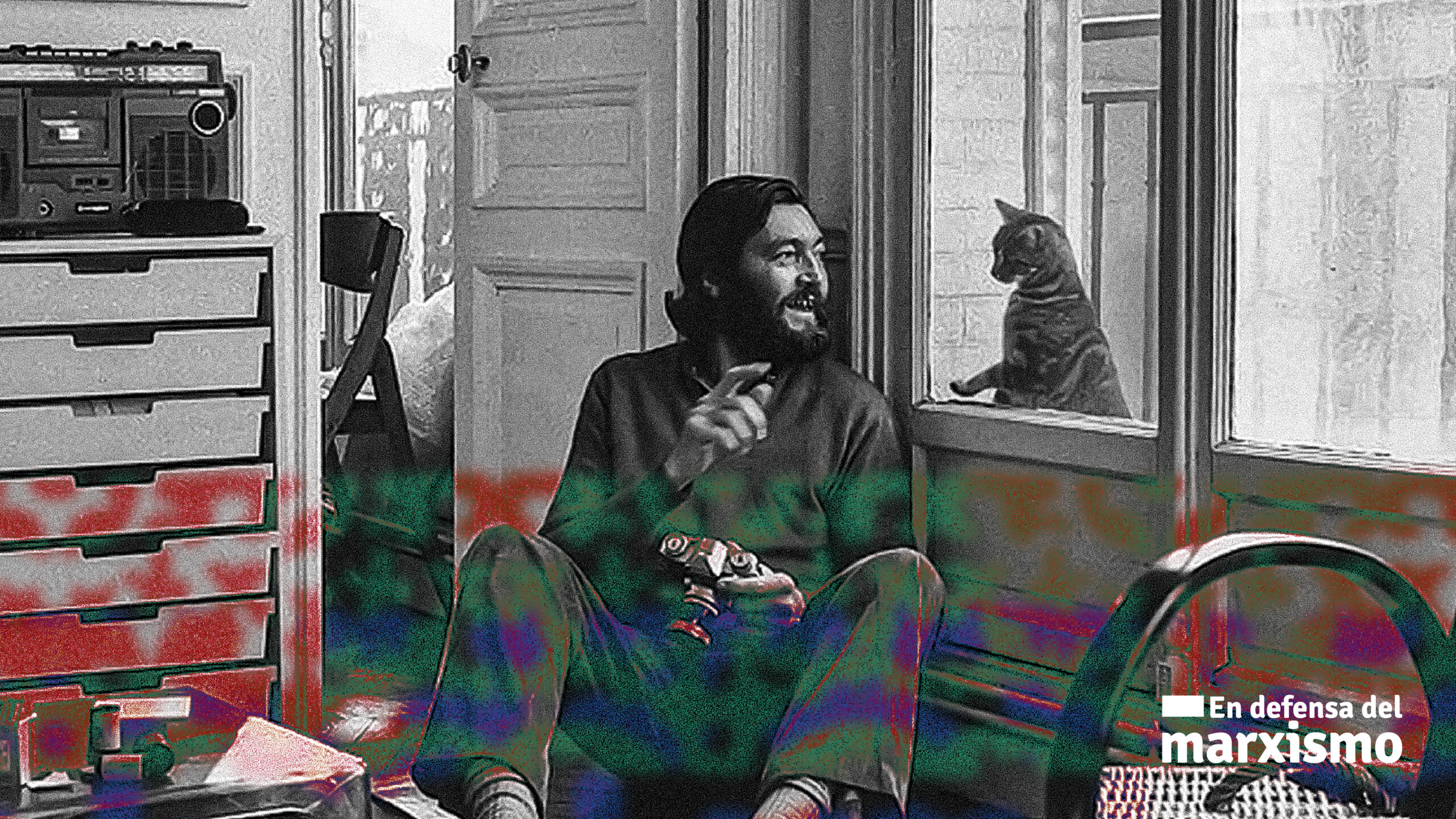

El 2024 ha sido el año de Julio Cortázar. No solo se han cumplido cuatro décadas de su fallecimiento, sino también ciento diez años de su natalicio. Aniversarios tan redondos que ponen de manifiesto posar la lupa en el escritor, pensador, amante del jazz, el boxeo, los gatos, y por qué no decirlo, luchador.

Nacido en la ciudad de Ixelles, al sur de Bruselas, culminada la Primera Guerra Mundial. Luego de pasar por Bélgica, Suiza y España, llegó a la Argentina. Su infancia, desde los cuatro años, los vivió en el sur del conurbano bonaerense, especialmente en la Banfield. Influenciado por su familia, a los nueve años ya leía a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgard Alan Poe, fuertes bases e inspiradores para su extensa y exitosa carrera.

Que el escritor se instale en la Argentina no fue resultado de algo azaroso. Sucede que su padre desarrollaba tareas como embajador y agregado comercial belga en el país y en Latinoamérica. “Mi nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia” expresó el autor en una entrevista brindada, ya en su adultez.

Efectuó sus estudios primarios en la Escuela N°10 de Banfield, se recibió como profesor normal en 1932 y de letras en 1935, en el Colegio Mariano Acosta de Balvanera, Institución educativa que homenajea en su narración Deshoras (1982), donde al mejor estilo Marcel de Proust, se remonta a su juventud, explayando sus anécdotas en la Escuela normal 2, desarrollando una fuerte crítica al sistema educativo de la década del 30. No podemos olvidar que para ese año, en septiembre de 1930, se produce el primer golpe cívico-militar que derroca al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, dando inicio a la década infame (1930-1943).

Entrevistado por su colega y amigo Osvaldo Soriano, en la primavera del 1983, para la famosa revista Humor, consultado ¿de dónde viene ese horror por “la escuela de noche”? (Un cuento poco conocido publicado hacia el final de la dictadura en 1982). Responde que “Es que, como te decía, no es solamente que la educación fuera mala sino que también había una tentativa, sistemática o no -al menos yo lo sentí así- de ir deformando las mentalidades de los alumnos para cambiar. Para encaminarlos en un terreno de conservadurismo, de nacionalismo, de densa de los valores patrios, en una palabra, fabricación de pequeños fascistas”.

Su bibliografía, su lucha

“El hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble, por un lado dar el máximo como escritor y eso yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar hay que responder con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política y con compromiso, con respecto a mi pueblo y a América Latina. No cumplo solo cuando escribo, sino también cuando voy a participar en sesiones culturales, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, una tentativa de echar abajo esos sistemas que está alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, es el verdadero compromiso” (Julio Cortazar).

A los treinta y cinco años presenta su primera obra. Una pieza de teatro titulada “Los Reyes. Trayendo a la actualidad, de aquellos años cuarenta, el mito del Minotauro, un ser sensible, apegado a las artes, víctima de las crueldades de Minos, rey de Creta. “Mira, solo hay un medio para matar a los monstruos: aceptarlos”.

Dos años después (1951) se editará su primer libro de cuentos, Bestiario. Considerado por el creador como un auto terapia. “Yo escribí esos cuentos siendo síntomas neurológicos que me molestaban”. Compendio de ocho narraciones, donde se pueden leer obras como:

Casa Tomada: el relato de un hogar habitado por personajes invisibles, imaginarios. Expresando una sensación de invasión, de hostigamiento psicológico, de pérdida de la libertad. “Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos”.

Carta de una señorita en París: trayendo al papel a su amada París, ciudad elegida para vivir, con Buenos Aires. Retrata a una bella mujer con un problema de salud. Jugando con la ciencia ficción y el absurdo, la joven vomita conejos de forma cotidiana. Animalitos que Andreé esconde en su placard, y con el paso del tiempo se transforman en seres extraños. “Todo parece tan natural, como siempre que se sabe la verdad”.

Lejana: cuenta la historia de Alina Reyes, quien vive en Buenos Aires, e inventa a una mujer indigente en Budapest, que le escribe a su diario personal. Una mujer lejana, en su condición de vida y distancia geográfica. Pero hay veces que lo lejano no es tal. Un mensaje que supera el simple cuento. Porque no pensar que aquella mujer es la representación del propio escritor, su historia personal, su lugar de nacimiento, su radicación en nuestro país, el ir y venir, tan cotidiano en la mente de los inmigrantes.

Ómnibus: Clara y un joven transitan por la Ciudad de Buenos Aires en el colectivo, con destino al barrio de Retiro. Al pasar por las puertas del cementerio de la Chacarita comienzan a sentirse oprimidos por fuertes miradas de desprecio, del resto de los pasajeros y el propio chofer, al ver que ellos no llevaban consigo flores. Juntos buscan la forma de escapar de la situación, y en la terminal cada uno de ellos compra un ramo. Como el cliché de las “buenas costumbres” y del “buen ciudadano” intervienen en lo cotidiano.

La Historia de Marcelo: hombre que queda viudo, ya que su pareja, Celina, fallece de tuberculosis. Pese a los intentos por olvidarla, el recuerdo es más fuerte. Por la fecha en que se pública este relato, muchos de los analistas los relacionan con un discurso anti peronista. Ya que pocos meses antes había sucedido la muerte de Eva Perón, y en plena campaña de los sectores más oligarcas y la derecha más rancia, con mensajes al estilo “Viva el Cáncer”. Queda claro que desde sus inicios Cortázar buscó mover el avispero, provocar el debate, el pensar, el reflexionar.

El libro culmina con un cuento que lleva el mismo nombre que el compendio de obras (Bestiario). Donde describe la historia de Isabel, una niña que visita una casa de verano, de la familia Funes (nombre de terrateniente) custodiada por un inmenso tigre. Una denuncia a los métodos de control, como el toque de queda. Limitando los horarios, las acciones en el hogar. Pero ¿es el tigre el que controla o el felino es controlado? (Dejando de lado el juego metafórico con el actual presidente, Javier Milei). Y la idea de la rebelión, de romper las cadenas, que comienzan a ser visibles en su narrativa. “…no es normalísimo, es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto, a veces las cosas no se pueden varias viran brutalmente y cuando usted esperaba las bofetada a la derecha”.

En 1955, mientras se producía el segundo golpe de Estado en la Argentina, en esta ocasión contra el gobierno de Juan Domingo Perón (PJ) encabezado por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, la autodenominada “Revolución Libertadora”, Cortázar no mira para el costado. Publica la Carta Abierta a la Patria. Misiva en apoyo al pueblo que gana las calles contra la gorila embestida cívico-militar. “Te quiero país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña, envuelta en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio, y anda el mate, con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan ganas de ser blancos, pobres blancos que viven el carnaval de negros, que quiniela, hermanito, en Boedo, en la Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la Pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc. Donde el frío se afronta, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira”. Con el golpe gorila y sus consecuencias, comenzó a cambiar la posición de “izquierda” antiperonista que gran parte de la clase media tenía.

Al año siguiente saldría a las librerías su segundo compendio de cuentos, Final del Juego. Diez y ocho relatos redactados entre 1945 y 1962, dentro de los cuales se pueden apreciarse obras como:

La Continuidad de los Parques, relato con el cual el autor comienza a exponer el juego entre el escritor, el texto y el lector. Sumándolo como un personaje más y haciéndolo partícipe de la trama. Los Venenos, una obra autobiográfica. Una retrospectiva a su niñez. En No se cumple a Nadie, hace un homenaje al gran escritor checo, Frank Kafka, y su célebre novela La Metamorfosis. Pero en este caso el cambio no es una cucaracha, sino una parte de su cuerpo y personalidad. Algo así como un dos caras o Dr. Jekyll & Mr. Hyde (de Robert Louis Stevenson). “Las manos tienen el poder de construir y proteger, así como de destruir y agredir, en un doble poder ambiguo. Sin embargo, su concepción, escindida bajo mediación del recurso de la metamorfosis en uno de estos miembros, manifiesta la dicotomía de un yo disgregado, desintegrado en su identidad y precipitado finalmente hacia un estado caótico dentro de una tensión esquizoide” (María Antonieta Gómez Goyeneche “Cortázar y Escher ante el recurso literario y gráfico de la metamorfosis de identidades).

Julio Cortázar cierra la década de los 50 con la publicación de Las Armas Secretas, tercera recopilación de narraciones cortas.

Al año siguiente dará su gran paso a la novela, presentando Los Premios. Como así lo hiciera con sus cuentos, el autor narra la historia de un grupo de personas que viajan, transformándose el trayecto, el trasladarse en una herramienta narrativa para sus historias. En esta ocasión en el crucero Malcolm, un viaje de placer que se trastoca al ver que son imposibilitados de llegar a la popa, a causa de un misterioso motivo, que los ocupantes del navío desconocen. En el transcurrir del relato los protagonistas, buscando desentrañar el misterio y obtener su libertad, comienzan a mostrar sus pasados, su verdadera personalidad, cayendo las caretas. Tiempos compulsivos y rebeliones que comienzan a observar, también en su literatura.

Boom latinoamericano

La segunda mitad de la década de los sesenta: el continente era un polvorín. Las rebeliones populares se multiplicaron. La cultura no fue ajena a este proceso. Junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes, Julio Cortázar, en 1967, forma parte del boom latinoamericano y de un movimiento cultural fuertemente influenciado por las revueltas. Principalmente la revolución cubana (1959), los levantamientos populares en Bolivia (1966), el mayo francés (1968) y el Cordobazo (1969). Expresado por el escritor: “La revolución cubana me mostró de una manera cruel, y que me dolió mucho, el gran vacío político que había en mí. Mi utilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura”.

En una carta redactada al poeta y ensayista cubano, Roberto Fernández Retamar, Cortázar expresa “No llegué a sentirme un escritor de izquierda a consecuencia de un proceso intelectual. Sino por el mismo mecanismo que me hace escribir. Como escribo o vivir como vivo un estado en el que la intuición, la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las cosas, decide mi camino sin pedir explicaciones”. Pese a sus ideas y vueltas metafóricas el autor afirma que tomó las banderas rojas sin militar activamente en ningún partido, a partir de visualizar, sumergirse y sumarse al cotidiano de la lucha de clases. Utilizando su pluma como herramienta para su masificación.

En su libro “Julio Cortázar. La Biografía”, Mario Goloboff expresa que “La revolución cubana representará, en la vida de Julio Cortázar, una bisagra fundamental, y será la causante de cambios irreversibles tanto en su concepción del mundo, de la historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra” (Cuadernos de Sudestada y Editorial Continente, 1998).

El propio literato lo explica, posterior a su visita a la isla caribeña, en 1962. “Descubrí todo un pueblo que ha recuperado la dignidad, un pueblo humillado a través de su historia que, de golpe, es todos los escalones, desde los dirigentes a quienes prácticamente no vi, hasta el nivel de Guajiro, de alfabetizador, de pequeño empleado, de machetero, asumían su personalidad, descubrían que eran individuos con una función a cumplir. Fue una experiencia que me sacudió en los más profundo”.

El 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia, era fusilado Ernesto Che Guevara, quien intentaba internacionalizar la experiencia revolucionaria de Cuba. Como parte de sus cartas en el exilio, Julio Cortázar expresa su pesar por la noticia, a su amigo, escritor e intelectual cubano, Roberto Adelaida. “El Che ha muerto y a mí no me queda más que el silencio, hasta quién sabe cuándo; si te envié ese texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuanto querías al Che, lo que él significaba para ti (…) Mira, allá en el Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar, había que estar en una baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacro santas reglas del buen vivir en una organización internacional”. Misiva acompañada de un bello poema, simplemente titulado Che: “Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Yo tuve un hermano. Que iba por los montes. Mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz. Libre como el agua. Caminé de a ratos. Cerca de su sombra. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome. Detrás de la noche. Su estrella elegida”.

En 1962 crea un personaje literario, que hasta el día de hoy, es conocido a nivel nacional e internacional, los Cronopios. Aparecidos en su libro Historias de Cronopios y Famas (1962). Jugando con el surrealismo mágico, utilizando muchísimo en sus obras, define a estos seres imaginarios como individuos asociales, poetas, marginales, que vienen al margen de la vida cotidiana. Podríamos decir, una alabanza de los bohemios. Como oposición se encuentran los Famas. Gente formal, los burócratas, gerentes de multinacionales, la gran burguesía. Y por último, entre medio están los Esperanzas. Una metáfora de la lucha de clases de la Argentina.

“Un Cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta como hay cosas que le duelen y como de noche no duerme y de día no come. - Compre un gran ramo de rosas - dice el Cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud acude al Cronopio, y además de pagarle le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el Cronopio cae enfermo, le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come”.

Otro aporte de Cortázar de importancia mayúscula. En 1969 publica su famosa novela Rayuela. Una nueva experiencia y experimento literario. Como el popular juego infantil, la obra pone en juego la posibilidad de diversas formas de ser leído. Ubicando en primer lugar al lector, sus elecciones y su subjetividad. Considerada por el propio escritor como la “Antinovela” o “Contranovela”. Con el fin de dejar de dar todo por hecho, expresando la necesidad de romper con la cotidianeidad, lo preestablecido. “Ver de otra manera el contacto entre la novela y el lector (…) Una especie de polémica entre un autor y un lector” en palabras del propio Cortázar.

Posterior a su revolucionaria Rayuela saldrá “62 Modelo para Armar”. Tomando como punto de partida el capitulo sesenta y dos de su anterior novela, nuevamente juega con el lector, invitándolo a romper con lo preestablecido. Precursor de “Elige tu Propia Aventura”. Tiempos revolucionarios a nivel político, social y cultural atraviesan el continente, y el mundo. Y así lo refleja el autor. “¿A usted le parece que en realidad somos dos, el de la izquierda y el derecha? ¿Uno útil y el otro invisible?”.

Su creación con mayor carga política e ideológica será El Libro de Manuel (1973). En una Argentina donde la avanzada represiva del tercer gobierno peronista se sentía fuertemente, buscando dilapidar un movimiento obrero y popular en las calles (desde el Cordobazo de 1969). Jugando con el ingreso y egreso de personajes a escena, como si la novela fuese una obra teatral. Esgrime los atropellos a los derechos humanos por parte del estado y los primeros exilios.

Sin poner nombres, Cortázar expresa su preocupación ante el devenir de las masas movilizadas y un peronismo quebrado en dos. Libro que ha provocado fuertes críticas, principalmente de agrupaciones guerrilleras.

El 29 de agosto de 1975, investigado por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) con el número 3178, integra las más de 217 mil fichas personales, espiado y perseguido por fuerzas parapoliciales de la Triple A, a cargo de José López Rega, en plena presidencia de Isabel Martínez de Perón. Hostigamiento que siguió y acrecentó posterior al 24 de marzo del 1976 (golpe de Estado), con la prohibición de sus obras, allanamientos en su hogar y persecución tal que lo obligó a exiliarse en París, al igual que decenas de artistas y pensadores.

Desde la capital francesa desarrolló una fuerte militancia de denuncia, en los medios de comunicación, los atropellos, violaciones, torturas y asesinatos cometidos en nuestro país. Reclamos que comenzaron a ganar espacio en la prensa internacional, visualizando la enorme lucha de Madres de Plaza de Mayo y diversos grupos políticos y sociales, al grito de “Aparición con vida y castigo a los culpables”.

Así como El Libro de Manuel será su obra con mayor carga política, le seguirá el libro de cuentos Octaedro, publicado en 1974. Siguiendo un juego gramatical y geométrico, su nombre lo dice, son ocho historias breves, donde ninguna de ellas se iguala con la otra, ni mantiene relación alguna. Pero a la vez, en su conjunto, en su totalidad, crean una forma. Nuevamente utilizando el discurso y las ocasiones cotidianas, entremezclando con lo fantástico, Cortázar toca temas como la muerte, la vida, los sueños, el amor y la enfermedad.

En 1977, plena dictadura, publicará “Alguien anda por ahí”, un compendio de once relatos breves, donde denuncia al genocidio de Estado, las vivencias de los exiliados, y le da espacio al levantamiento sandinista en Nicaragua. Lucha guerrillera sobre la cual interviene, no solo redactando el cuento Apocalipsis de Solentiname. Crónica, en forma de relato ficcional, sobre su viaje clandestino al poblado rural, previo a la victoria de la Revolución Sandinista. Pero no fue su único escrito. Posterior a la toma del poder, el escritor publicará un libro titulado Nicaragua, tan violentamente dulce. Compuesto por narraciones cortas y ensayos que describen los sucesos de la revuelta en Centroamérica.

En dicho sumario de cuentos puede leerse también Grafitti. Una historia de amor malogrado como resultado del accionar de un gobierno nacional. Su título hace referencia a las pintadas callejeras del pueblo argentino, en lucha contra la represión del Estado. “En la ciudad, ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo, quizás por eso te divertía dominar el tuyo y con tanto elegir el lugar, la hora propicios para hacer un dibujo…”.

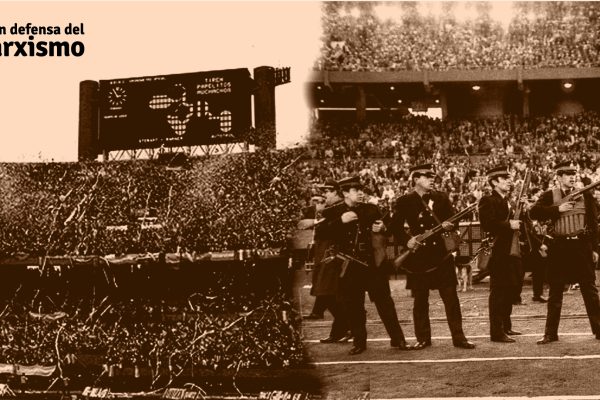

Dos años más tarde, el grupo folclórico chileno Quilapayún, le solicita reactualizar la letra de su obra más conocida, La Cantata de Santa María de Iquique. Obra de la Nueva Canción Chilena (1960-1970) que relata la matanza de más de 3600 obreros de las minas de salitre de Santa María, el 21 de diciembre de 1907, por parte del ejército nacional. Hecho que hasta el día de la fecha (a más de 116 años) no se ha esclarecido, por parte del Estado trasandino. Volviendo a la obra, su original fue destruido en 1973, posterior al golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet. “Señoras y señores. Venimos a contar. Aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad. Mil novecientos siete. Marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre. Mataron por matar. Seremos los hablantes. Diremos la verdad. Verdad de muerte amarga. De obreros del Salar. Recuerden nuestra historia. De duelo junto al mar. Por más que el tiempo pase. No hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que escuchen nuestra voz” (Pregón, texto corregido por Cortázar para las versiones de 1978 y 1981).

Así como lo hiciera el escritor y periodista Rodolfo Walsh, con su Carta Abierta a la Junta Militar (1977), Cortázar continuará con sus denuncias, desde Europa, publicando en el diario El País (de España), el 21 de agosto de 1978, la respuesta a una carta. “Desde México me llega una carta de Daniel Vicente Cabezas para pedirme, como miembro del Tribunal Bertrand Russell, que haga todo lo posible para denunciar y esclarecer la desaparición de su madre, Thelma Jara de Cabezas, ocurrida en Buenos Aires, el 30 de abril último. La prensa ha informado ya ampliamente sobre el hecho, puesto que la señora de Cabezas era la secretaria de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y lo que era por la misma razón que hoy motiva estas líneas: su hijo Gustavo Alejandro, un estudiante de 17 años, desaparecido en mayo de 1976, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de su destino (…) Es sabido que un grupo de madres y esposas en situaciones análogas se reúne semanalmente en la Plaza de Mayo en un desfile silencioso frente la casa de gobierno, y que su calificación de “locas de la plaza” contiene la mejor, exacta e implacable definición del régimen, que así pretende humillarlas y desalentarlas. Es igualmente claro que esa presencia reiterada bajo los balcones de la junta militar tiene un sentido contra el cual nada pueden las explicaciones oficiales ni los disimulos de los servicios diplomáticos en el exterior, como el coro de la antigua tragedia griega, ese puñado de mujeres admirables es un testigo que turba el sueño de los déspotas”.

“A lo largo de 28 años ya he vivido en Europa y no me he sentido exiliado, porque era una decisión personal, yo podía volver a mi patria cuando yo quería. Desde hace cinco años soy exiliado, como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno es mi problema, yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, como un problema personal. Lo terrible es el exilio cultural. El hecho de que la junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos porque había dos cuentos que les molestaba, eso significa un exilio cultural. 22 millones de compatriotas se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, quienes me conocen realmente saben que esa vanidad no la tengo. Sin embargo, siento que ese corte, ese exilio es terrible, porque dentro de pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, mejores creadores. Va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a que los regímenes buscan, que es crear robots. Gente que no piensa por sí misma” (Entrevista a un diario francés en 1980).

El retorno de la democracia en la Argentina (1983) alcanzará y encontrará a Julio Cortázar enfermo de leucemia y altamente deprimido a causa de la muerte de su compañera de vida, la fotógrafa, escritora y activista estadounidense Carol Dunlop (02/11/1982). Pese a recibir la nacionalidad gala, por parte del propio presidente Francois Mitterrand, el escritor decide viajar por última vez a la Argentina.

Pocos minutos después de aterrizar en Buenos Aires, pronto a bajar del avión, en una entrevista brindada a un medio local, el autor expresa que “Si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, me encuentro saliendo de una pesadilla, de diez años de dictadura y de tiranía. Durante diez años yo no pude volver, tantos exiliados. Sé muy bien cómo me hubieran matado en esos diez años. -¿Logró percibir que la palabra izquierda es mala palabra? (pregunta el periodista) –No lo he percibido claramente, pero cuando vuelvo dentro de dos meses, espero que esté fijo en la conciencia de los argentinos, la palabra izquierda no es una mala palabra. Todo lo contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor (…) No basta hablar de democracia para que haya democracia, hay que hacerla”.

A pesar de su fuerte lucha contra la dictadura, con los reclamos desde el viejo continente, al llegar al país, el gobierno radical de Raúl Alfonsín rechaza incorporarlo en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) y niega recibirlo. Como contracara, será el pueblo quien lo vitorea en las calles, y reclama que se quede. Al año siguiente fallece en Francia. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse.

Hace cuarenta años moría un gran escritor, hombre de las letras, que las utilizó para revolucionar tanto la narración como la lectura. Sus obras, hoy leídas en escuelas y colegios de todo el país, como a nivel global (traducidas en más de treinta idiomas). Un autor y pensador que revolucionó y sigue revolucionando, política, social y culturalmente a generaciones. Un luchador por los derechos humanos, por la libertad. Con una posición política, y filosófica de la vida inquebrantable. “Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto de la mesa y en la palabra madre empezaba para un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como son dadas”.

El 2024 ha sido el año de Julio Cortázar. No solo se han cumplido cuatro décadas de su fallecimiento, sino también ciento diez años de su natalicio. Aniversarios tan redondos que ponen de manifiesto posar la lupa en el escritor, pensador, amante del jazz, el boxeo, los gatos, y por qué no decirlo, luchador.

Nacido en la ciudad de Ixelles, al sur de Bruselas, culminada la Primera Guerra Mundial. Luego de pasar por Bélgica, Suiza y España, llegó a la Argentina. Su infancia, desde los cuatro años, los vivió en el sur del conurbano bonaerense, especialmente en la Banfield. Influenciado por su familia, a los nueve años ya leía a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgard Alan Poe, fuertes bases e inspiradores para su extensa y exitosa carrera.

Que el escritor se instale en la Argentina no fue resultado de algo azaroso. Sucede que su padre desarrollaba tareas como embajador y agregado comercial belga en el país y en Latinoamérica. “Mi nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia” expresó el autor en una entrevista brindada, ya en su adultez.

Efectuó sus estudios primarios en la Escuela N°10 de Banfield, se recibió como profesor normal en 1932 y de letras en 1935, en el Colegio Mariano Acosta de Balvanera, Institución educativa que homenajea en su narración Deshoras (1982), donde al mejor estilo Marcel de Proust, se remonta a su juventud, explayando sus anécdotas en la Escuela normal 2, desarrollando una fuerte crítica al sistema educativo de la década del 30. No podemos olvidar que para ese año, en septiembre de 1930, se produce el primer golpe cívico-militar que derroca al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, dando inicio a la década infame (1930-1943).

Entrevistado por su colega y amigo Osvaldo Soriano, en la primavera del 1983, para la famosa revista Humor, consultado ¿de dónde viene ese horror por “la escuela de noche”? (Un cuento poco conocido publicado hacia el final de la dictadura en 1982). Responde que “Es que, como te decía, no es solamente que la educación fuera mala sino que también había una tentativa, sistemática o no -al menos yo lo sentí así- de ir deformando las mentalidades de los alumnos para cambiar. Para encaminarlos en un terreno de conservadurismo, de nacionalismo, de densa de los valores patrios, en una palabra, fabricación de pequeños fascistas”.

Su bibliografía, su lucha

“El hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble, por un lado dar el máximo como escritor y eso yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar hay que responder con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política y con compromiso, con respecto a mi pueblo y a América Latina. No cumplo solo cuando escribo, sino también cuando voy a participar en sesiones culturales, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, una tentativa de echar abajo esos sistemas que está alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, es el verdadero compromiso” (Julio Cortazar).

A los treinta y cinco años presenta su primera obra. Una pieza de teatro titulada “Los Reyes. Trayendo a la actualidad, de aquellos años cuarenta, el mito del Minotauro, un ser sensible, apegado a las artes, víctima de las crueldades de Minos, rey de Creta. “Mira, solo hay un medio para matar a los monstruos: aceptarlos”.

Dos años después (1951) se editará su primer libro de cuentos, Bestiario. Considerado por el creador como un auto terapia. “Yo escribí esos cuentos siendo síntomas neurológicos que me molestaban”. Compendio de ocho narraciones, donde se pueden leer obras como:

Casa Tomada: el relato de un hogar habitado por personajes invisibles, imaginarios. Expresando una sensación de invasión, de hostigamiento psicológico, de pérdida de la libertad. “Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos”.

Carta de una señorita en París: trayendo al papel a su amada París, ciudad elegida para vivir, con Buenos Aires. Retrata a una bella mujer con un problema de salud. Jugando con la ciencia ficción y el absurdo, la joven vomita conejos de forma cotidiana. Animalitos que Andreé esconde en su placard, y con el paso del tiempo se transforman en seres extraños. “Todo parece tan natural, como siempre que se sabe la verdad”.

Lejana: cuenta la historia de Alina Reyes, quien vive en Buenos Aires, e inventa a una mujer indigente en Budapest, que le escribe a su diario personal. Una mujer lejana, en su condición de vida y distancia geográfica. Pero hay veces que lo lejano no es tal. Un mensaje que supera el simple cuento. Porque no pensar que aquella mujer es la representación del propio escritor, su historia personal, su lugar de nacimiento, su radicación en nuestro país, el ir y venir, tan cotidiano en la mente de los inmigrantes.

Ómnibus: Clara y un joven transitan por la Ciudad de Buenos Aires en el colectivo, con destino al barrio de Retiro. Al pasar por las puertas del cementerio de la Chacarita comienzan a sentirse oprimidos por fuertes miradas de desprecio, del resto de los pasajeros y el propio chofer, al ver que ellos no llevaban consigo flores. Juntos buscan la forma de escapar de la situación, y en la terminal cada uno de ellos compra un ramo. Como el cliché de las “buenas costumbres” y del “buen ciudadano” intervienen en lo cotidiano.

La Historia de Marcelo: hombre que queda viudo, ya que su pareja, Celina, fallece de tuberculosis. Pese a los intentos por olvidarla, el recuerdo es más fuerte. Por la fecha en que se pública este relato, muchos de los analistas los relacionan con un discurso anti peronista. Ya que pocos meses antes había sucedido la muerte de Eva Perón, y en plena campaña de los sectores más oligarcas y la derecha más rancia, con mensajes al estilo “Viva el Cáncer”. Queda claro que desde sus inicios Cortázar buscó mover el avispero, provocar el debate, el pensar, el reflexionar.

El libro culmina con un cuento que lleva el mismo nombre que el compendio de obras (Bestiario). Donde describe la historia de Isabel, una niña que visita una casa de verano, de la familia Funes (nombre de terrateniente) custodiada por un inmenso tigre. Una denuncia a los métodos de control, como el toque de queda. Limitando los horarios, las acciones en el hogar. Pero ¿es el tigre el que controla o el felino es controlado? (Dejando de lado el juego metafórico con el actual presidente, Javier Milei). Y la idea de la rebelión, de romper las cadenas, que comienzan a ser visibles en su narrativa. “…no es normalísimo, es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto, a veces las cosas no se pueden varias viran brutalmente y cuando usted esperaba las bofetada a la derecha”.

En 1955, mientras se producía el segundo golpe de Estado en la Argentina, en esta ocasión contra el gobierno de Juan Domingo Perón (PJ) encabezado por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, la autodenominada “Revolución Libertadora”, Cortázar no mira para el costado. Publica la Carta Abierta a la Patria. Misiva en apoyo al pueblo que gana las calles contra la gorila embestida cívico-militar. “Te quiero país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña, envuelta en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio, y anda el mate, con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan ganas de ser blancos, pobres blancos que viven el carnaval de negros, que quiniela, hermanito, en Boedo, en la Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la Pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc. Donde el frío se afronta, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira”. Con el golpe gorila y sus consecuencias, comenzó a cambiar la posición de “izquierda” antiperonista que gran parte de la clase media tenía.

Al año siguiente saldría a las librerías su segundo compendio de cuentos, Final del Juego. Diez y ocho relatos redactados entre 1945 y 1962, dentro de los cuales se pueden apreciarse obras como:

La Continuidad de los Parques, relato con el cual el autor comienza a exponer el juego entre el escritor, el texto y el lector. Sumándolo como un personaje más y haciéndolo partícipe de la trama. Los Venenos, una obra autobiográfica. Una retrospectiva a su niñez. En No se cumple a Nadie, hace un homenaje al gran escritor checo, Frank Kafka, y su célebre novela La Metamorfosis. Pero en este caso el cambio no es una cucaracha, sino una parte de su cuerpo y personalidad. Algo así como un dos caras o Dr. Jekyll & Mr. Hyde (de Robert Louis Stevenson). “Las manos tienen el poder de construir y proteger, así como de destruir y agredir, en un doble poder ambiguo. Sin embargo, su concepción, escindida bajo mediación del recurso de la metamorfosis en uno de estos miembros, manifiesta la dicotomía de un yo disgregado, desintegrado en su identidad y precipitado finalmente hacia un estado caótico dentro de una tensión esquizoide” (María Antonieta Gómez Goyeneche “Cortázar y Escher ante el recurso literario y gráfico de la metamorfosis de identidades).

Julio Cortázar cierra la década de los 50 con la publicación de Las Armas Secretas, tercera recopilación de narraciones cortas.

Al año siguiente dará su gran paso a la novela, presentando Los Premios. Como así lo hiciera con sus cuentos, el autor narra la historia de un grupo de personas que viajan, transformándose el trayecto, el trasladarse en una herramienta narrativa para sus historias. En esta ocasión en el crucero Malcolm, un viaje de placer que se trastoca al ver que son imposibilitados de llegar a la popa, a causa de un misterioso motivo, que los ocupantes del navío desconocen. En el transcurrir del relato los protagonistas, buscando desentrañar el misterio y obtener su libertad, comienzan a mostrar sus pasados, su verdadera personalidad, cayendo las caretas. Tiempos compulsivos y rebeliones que comienzan a observar, también en su literatura.

Boom latinoamericano

La segunda mitad de la década de los sesenta: el continente era un polvorín. Las rebeliones populares se multiplicaron. La cultura no fue ajena a este proceso. Junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes, Julio Cortázar, en 1967, forma parte del boom latinoamericano y de un movimiento cultural fuertemente influenciado por las revueltas. Principalmente la revolución cubana (1959), los levantamientos populares en Bolivia (1966), el mayo francés (1968) y el Cordobazo (1969). Expresado por el escritor: “La revolución cubana me mostró de una manera cruel, y que me dolió mucho, el gran vacío político que había en mí. Mi utilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura”.

En una carta redactada al poeta y ensayista cubano, Roberto Fernández Retamar, Cortázar expresa “No llegué a sentirme un escritor de izquierda a consecuencia de un proceso intelectual. Sino por el mismo mecanismo que me hace escribir. Como escribo o vivir como vivo un estado en el que la intuición, la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las cosas, decide mi camino sin pedir explicaciones”. Pese a sus ideas y vueltas metafóricas el autor afirma que tomó las banderas rojas sin militar activamente en ningún partido, a partir de visualizar, sumergirse y sumarse al cotidiano de la lucha de clases. Utilizando su pluma como herramienta para su masificación.

En su libro “Julio Cortázar. La Biografía”, Mario Goloboff expresa que “La revolución cubana representará, en la vida de Julio Cortázar, una bisagra fundamental, y será la causante de cambios irreversibles tanto en su concepción del mundo, de la historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra” (Cuadernos de Sudestada y Editorial Continente, 1998).

El propio literato lo explica, posterior a su visita a la isla caribeña, en 1962. “Descubrí todo un pueblo que ha recuperado la dignidad, un pueblo humillado a través de su historia que, de golpe, es todos los escalones, desde los dirigentes a quienes prácticamente no vi, hasta el nivel de Guajiro, de alfabetizador, de pequeño empleado, de machetero, asumían su personalidad, descubrían que eran individuos con una función a cumplir. Fue una experiencia que me sacudió en los más profundo”.

El 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia, era fusilado Ernesto Che Guevara, quien intentaba internacionalizar la experiencia revolucionaria de Cuba. Como parte de sus cartas en el exilio, Julio Cortázar expresa su pesar por la noticia, a su amigo, escritor e intelectual cubano, Roberto Adelaida. “El Che ha muerto y a mí no me queda más que el silencio, hasta quién sabe cuándo; si te envié ese texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuanto querías al Che, lo que él significaba para ti (…) Mira, allá en el Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar, había que estar en una baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacro santas reglas del buen vivir en una organización internacional”. Misiva acompañada de un bello poema, simplemente titulado Che: “Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Yo tuve un hermano. Que iba por los montes. Mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz. Libre como el agua. Caminé de a ratos. Cerca de su sombra. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome. Detrás de la noche. Su estrella elegida”.

En 1962 crea un personaje literario, que hasta el día de hoy, es conocido a nivel nacional e internacional, los Cronopios. Aparecidos en su libro Historias de Cronopios y Famas (1962). Jugando con el surrealismo mágico, utilizando muchísimo en sus obras, define a estos seres imaginarios como individuos asociales, poetas, marginales, que vienen al margen de la vida cotidiana. Podríamos decir, una alabanza de los bohemios. Como oposición se encuentran los Famas. Gente formal, los burócratas, gerentes de multinacionales, la gran burguesía. Y por último, entre medio están los Esperanzas. Una metáfora de la lucha de clases de la Argentina.

“Un Cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta como hay cosas que le duelen y como de noche no duerme y de día no come. - Compre un gran ramo de rosas - dice el Cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud acude al Cronopio, y además de pagarle le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el Cronopio cae enfermo, le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come”.

Otro aporte de Cortázar de importancia mayúscula. En 1969 publica su famosa novela Rayuela. Una nueva experiencia y experimento literario. Como el popular juego infantil, la obra pone en juego la posibilidad de diversas formas de ser leído. Ubicando en primer lugar al lector, sus elecciones y su subjetividad. Considerada por el propio escritor como la “Antinovela” o “Contranovela”. Con el fin de dejar de dar todo por hecho, expresando la necesidad de romper con la cotidianeidad, lo preestablecido. “Ver de otra manera el contacto entre la novela y el lector (…) Una especie de polémica entre un autor y un lector” en palabras del propio Cortázar.

Posterior a su revolucionaria Rayuela saldrá “62 Modelo para Armar”. Tomando como punto de partida el capitulo sesenta y dos de su anterior novela, nuevamente juega con el lector, invitándolo a romper con lo preestablecido. Precursor de “Elige tu Propia Aventura”. Tiempos revolucionarios a nivel político, social y cultural atraviesan el continente, y el mundo. Y así lo refleja el autor. “¿A usted le parece que en realidad somos dos, el de la izquierda y el derecha? ¿Uno útil y el otro invisible?”.

Su creación con mayor carga política e ideológica será El Libro de Manuel (1973). En una Argentina donde la avanzada represiva del tercer gobierno peronista se sentía fuertemente, buscando dilapidar un movimiento obrero y popular en las calles (desde el Cordobazo de 1969). Jugando con el ingreso y egreso de personajes a escena, como si la novela fuese una obra teatral. Esgrime los atropellos a los derechos humanos por parte del estado y los primeros exilios.

Sin poner nombres, Cortázar expresa su preocupación ante el devenir de las masas movilizadas y un peronismo quebrado en dos. Libro que ha provocado fuertes críticas, principalmente de agrupaciones guerrilleras.

El 29 de agosto de 1975, investigado por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) con el número 3178, integra las más de 217 mil fichas personales, espiado y perseguido por fuerzas parapoliciales de la Triple A, a cargo de José López Rega, en plena presidencia de Isabel Martínez de Perón. Hostigamiento que siguió y acrecentó posterior al 24 de marzo del 1976 (golpe de Estado), con la prohibición de sus obras, allanamientos en su hogar y persecución tal que lo obligó a exiliarse en París, al igual que decenas de artistas y pensadores.

Desde la capital francesa desarrolló una fuerte militancia de denuncia, en los medios de comunicación, los atropellos, violaciones, torturas y asesinatos cometidos en nuestro país. Reclamos que comenzaron a ganar espacio en la prensa internacional, visualizando la enorme lucha de Madres de Plaza de Mayo y diversos grupos políticos y sociales, al grito de “Aparición con vida y castigo a los culpables”.

Así como El Libro de Manuel será su obra con mayor carga política, le seguirá el libro de cuentos Octaedro, publicado en 1974. Siguiendo un juego gramatical y geométrico, su nombre lo dice, son ocho historias breves, donde ninguna de ellas se iguala con la otra, ni mantiene relación alguna. Pero a la vez, en su conjunto, en su totalidad, crean una forma. Nuevamente utilizando el discurso y las ocasiones cotidianas, entremezclando con lo fantástico, Cortázar toca temas como la muerte, la vida, los sueños, el amor y la enfermedad.

En 1977, plena dictadura, publicará “Alguien anda por ahí”, un compendio de once relatos breves, donde denuncia al genocidio de Estado, las vivencias de los exiliados, y le da espacio al levantamiento sandinista en Nicaragua. Lucha guerrillera sobre la cual interviene, no solo redactando el cuento Apocalipsis de Solentiname. Crónica, en forma de relato ficcional, sobre su viaje clandestino al poblado rural, previo a la victoria de la Revolución Sandinista. Pero no fue su único escrito. Posterior a la toma del poder, el escritor publicará un libro titulado Nicaragua, tan violentamente dulce. Compuesto por narraciones cortas y ensayos que describen los sucesos de la revuelta en Centroamérica.

En dicho sumario de cuentos puede leerse también Grafitti. Una historia de amor malogrado como resultado del accionar de un gobierno nacional. Su título hace referencia a las pintadas callejeras del pueblo argentino, en lucha contra la represión del Estado. “En la ciudad, ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo, quizás por eso te divertía dominar el tuyo y con tanto elegir el lugar, la hora propicios para hacer un dibujo…”.

Dos años más tarde, el grupo folclórico chileno Quilapayún, le solicita reactualizar la letra de su obra más conocida, La Cantata de Santa María de Iquique. Obra de la Nueva Canción Chilena (1960-1970) que relata la matanza de más de 3600 obreros de las minas de salitre de Santa María, el 21 de diciembre de 1907, por parte del ejército nacional. Hecho que hasta el día de la fecha (a más de 116 años) no se ha esclarecido, por parte del Estado trasandino. Volviendo a la obra, su original fue destruido en 1973, posterior al golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet. “Señoras y señores. Venimos a contar. Aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad. Mil novecientos siete. Marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre. Mataron por matar. Seremos los hablantes. Diremos la verdad. Verdad de muerte amarga. De obreros del Salar. Recuerden nuestra historia. De duelo junto al mar. Por más que el tiempo pase. No hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que escuchen nuestra voz” (Pregón, texto corregido por Cortázar para las versiones de 1978 y 1981).

Así como lo hiciera el escritor y periodista Rodolfo Walsh, con su Carta Abierta a la Junta Militar (1977), Cortázar continuará con sus denuncias, desde Europa, publicando en el diario El País (de España), el 21 de agosto de 1978, la respuesta a una carta. “Desde México me llega una carta de Daniel Vicente Cabezas para pedirme, como miembro del Tribunal Bertrand Russell, que haga todo lo posible para denunciar y esclarecer la desaparición de su madre, Thelma Jara de Cabezas, ocurrida en Buenos Aires, el 30 de abril último. La prensa ha informado ya ampliamente sobre el hecho, puesto que la señora de Cabezas era la secretaria de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y lo que era por la misma razón que hoy motiva estas líneas: su hijo Gustavo Alejandro, un estudiante de 17 años, desaparecido en mayo de 1976, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de su destino (…) Es sabido que un grupo de madres y esposas en situaciones análogas se reúne semanalmente en la Plaza de Mayo en un desfile silencioso frente la casa de gobierno, y que su calificación de “locas de la plaza” contiene la mejor, exacta e implacable definición del régimen, que así pretende humillarlas y desalentarlas. Es igualmente claro que esa presencia reiterada bajo los balcones de la junta militar tiene un sentido contra el cual nada pueden las explicaciones oficiales ni los disimulos de los servicios diplomáticos en el exterior, como el coro de la antigua tragedia griega, ese puñado de mujeres admirables es un testigo que turba el sueño de los déspotas”.

“A lo largo de 28 años ya he vivido en Europa y no me he sentido exiliado, porque era una decisión personal, yo podía volver a mi patria cuando yo quería. Desde hace cinco años soy exiliado, como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno es mi problema, yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, como un problema personal. Lo terrible es el exilio cultural. El hecho de que la junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos porque había dos cuentos que les molestaba, eso significa un exilio cultural. 22 millones de compatriotas se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, quienes me conocen realmente saben que esa vanidad no la tengo. Sin embargo, siento que ese corte, ese exilio es terrible, porque dentro de pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, mejores creadores. Va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a que los regímenes buscan, que es crear robots. Gente que no piensa por sí misma” (Entrevista a un diario francés en 1980).

El retorno de la democracia en la Argentina (1983) alcanzará y encontrará a Julio Cortázar enfermo de leucemia y altamente deprimido a causa de la muerte de su compañera de vida, la fotógrafa, escritora y activista estadounidense Carol Dunlop (02/11/1982). Pese a recibir la nacionalidad gala, por parte del propio presidente Francois Mitterrand, el escritor decide viajar por última vez a la Argentina.

Pocos minutos después de aterrizar en Buenos Aires, pronto a bajar del avión, en una entrevista brindada a un medio local, el autor expresa que “Si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, me encuentro saliendo de una pesadilla, de diez años de dictadura y de tiranía. Durante diez años yo no pude volver, tantos exiliados. Sé muy bien cómo me hubieran matado en esos diez años. -¿Logró percibir que la palabra izquierda es mala palabra? (pregunta el periodista) –No lo he percibido claramente, pero cuando vuelvo dentro de dos meses, espero que esté fijo en la conciencia de los argentinos, la palabra izquierda no es una mala palabra. Todo lo contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor (…) No basta hablar de democracia para que haya democracia, hay que hacerla”.

A pesar de su fuerte lucha contra la dictadura, con los reclamos desde el viejo continente, al llegar al país, el gobierno radical de Raúl Alfonsín rechaza incorporarlo en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) y niega recibirlo. Como contracara, será el pueblo quien lo vitorea en las calles, y reclama que se quede. Al año siguiente fallece en Francia. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse.

Hace cuarenta años moría un gran escritor, hombre de las letras, que las utilizó para revolucionar tanto la narración como la lectura. Sus obras, hoy leídas en escuelas y colegios de todo el país, como a nivel global (traducidas en más de treinta idiomas). Un autor y pensador que revolucionó y sigue revolucionando, política, social y culturalmente a generaciones. Un luchador por los derechos humanos, por la libertad. Con una posición política, y filosófica de la vida inquebrantable. “Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto de la mesa y en la palabra madre empezaba para un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como son dadas”.

El 2024 ha sido el año de Julio Cortázar. No solo se han cumplido cuatro décadas de su fallecimiento, sino también ciento diez años de su natalicio. Aniversarios tan redondos que ponen de manifiesto posar la lupa en el escritor, pensador, amante del jazz, el boxeo, los gatos, y por qué no decirlo, luchador.

Nacido en la ciudad de Ixelles, al sur de Bruselas, culminada la Primera Guerra Mundial. Luego de pasar por Bélgica, Suiza y España, llegó a la Argentina. Su infancia, desde los cuatro años, los vivió en el sur del conurbano bonaerense, especialmente en la Banfield. Influenciado por su familia, a los nueve años ya leía a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgard Alan Poe, fuertes bases e inspiradores para su extensa y exitosa carrera.

Que el escritor se instale en la Argentina no fue resultado de algo azaroso. Sucede que su padre desarrollaba tareas como embajador y agregado comercial belga en el país y en Latinoamérica. “Mi nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia” expresó el autor en una entrevista brindada, ya en su adultez.

Efectuó sus estudios primarios en la Escuela N°10 de Banfield, se recibió como profesor normal en 1932 y de letras en 1935, en el Colegio Mariano Acosta de Balvanera, Institución educativa que homenajea en su narración Deshoras (1982), donde al mejor estilo Marcel de Proust, se remonta a su juventud, explayando sus anécdotas en la Escuela normal 2, desarrollando una fuerte crítica al sistema educativo de la década del 30. No podemos olvidar que para ese año, en septiembre de 1930, se produce el primer golpe cívico-militar que derroca al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, dando inicio a la década infame (1930-1943).

Entrevistado por su colega y amigo Osvaldo Soriano, en la primavera del 1983, para la famosa revista Humor, consultado ¿de dónde viene ese horror por “la escuela de noche”? (Un cuento poco conocido publicado hacia el final de la dictadura en 1982). Responde que “Es que, como te decía, no es solamente que la educación fuera mala sino que también había una tentativa, sistemática o no -al menos yo lo sentí así- de ir deformando las mentalidades de los alumnos para cambiar. Para encaminarlos en un terreno de conservadurismo, de nacionalismo, de densa de los valores patrios, en una palabra, fabricación de pequeños fascistas”.

Su bibliografía, su lucha

“El hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble, por un lado dar el máximo como escritor y eso yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar hay que responder con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política y con compromiso, con respecto a mi pueblo y a América Latina. No cumplo solo cuando escribo, sino también cuando voy a participar en sesiones culturales, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, una tentativa de echar abajo esos sistemas que está alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, es el verdadero compromiso” (Julio Cortazar).

A los treinta y cinco años presenta su primera obra. Una pieza de teatro titulada “Los Reyes. Trayendo a la actualidad, de aquellos años cuarenta, el mito del Minotauro, un ser sensible, apegado a las artes, víctima de las crueldades de Minos, rey de Creta. “Mira, solo hay un medio para matar a los monstruos: aceptarlos”.

Dos años después (1951) se editará su primer libro de cuentos, Bestiario. Considerado por el creador como un auto terapia. “Yo escribí esos cuentos siendo síntomas neurológicos que me molestaban”. Compendio de ocho narraciones, donde se pueden leer obras como:

Casa Tomada: el relato de un hogar habitado por personajes invisibles, imaginarios. Expresando una sensación de invasión, de hostigamiento psicológico, de pérdida de la libertad. “Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos”.

Carta de una señorita en París: trayendo al papel a su amada París, ciudad elegida para vivir, con Buenos Aires. Retrata a una bella mujer con un problema de salud. Jugando con la ciencia ficción y el absurdo, la joven vomita conejos de forma cotidiana. Animalitos que Andreé esconde en su placard, y con el paso del tiempo se transforman en seres extraños. “Todo parece tan natural, como siempre que se sabe la verdad”.

Lejana: cuenta la historia de Alina Reyes, quien vive en Buenos Aires, e inventa a una mujer indigente en Budapest, que le escribe a su diario personal. Una mujer lejana, en su condición de vida y distancia geográfica. Pero hay veces que lo lejano no es tal. Un mensaje que supera el simple cuento. Porque no pensar que aquella mujer es la representación del propio escritor, su historia personal, su lugar de nacimiento, su radicación en nuestro país, el ir y venir, tan cotidiano en la mente de los inmigrantes.

Ómnibus: Clara y un joven transitan por la Ciudad de Buenos Aires en el colectivo, con destino al barrio de Retiro. Al pasar por las puertas del cementerio de la Chacarita comienzan a sentirse oprimidos por fuertes miradas de desprecio, del resto de los pasajeros y el propio chofer, al ver que ellos no llevaban consigo flores. Juntos buscan la forma de escapar de la situación, y en la terminal cada uno de ellos compra un ramo. Como el cliché de las “buenas costumbres” y del “buen ciudadano” intervienen en lo cotidiano.

La Historia de Marcelo: hombre que queda viudo, ya que su pareja, Celina, fallece de tuberculosis. Pese a los intentos por olvidarla, el recuerdo es más fuerte. Por la fecha en que se pública este relato, muchos de los analistas los relacionan con un discurso anti peronista. Ya que pocos meses antes había sucedido la muerte de Eva Perón, y en plena campaña de los sectores más oligarcas y la derecha más rancia, con mensajes al estilo “Viva el Cáncer”. Queda claro que desde sus inicios Cortázar buscó mover el avispero, provocar el debate, el pensar, el reflexionar.

El libro culmina con un cuento que lleva el mismo nombre que el compendio de obras (Bestiario). Donde describe la historia de Isabel, una niña que visita una casa de verano, de la familia Funes (nombre de terrateniente) custodiada por un inmenso tigre. Una denuncia a los métodos de control, como el toque de queda. Limitando los horarios, las acciones en el hogar. Pero ¿es el tigre el que controla o el felino es controlado? (Dejando de lado el juego metafórico con el actual presidente, Javier Milei). Y la idea de la rebelión, de romper las cadenas, que comienzan a ser visibles en su narrativa. “…no es normalísimo, es magia, solamente que las cosas no se pueden variar así de pronto, a veces las cosas no se pueden varias viran brutalmente y cuando usted esperaba las bofetada a la derecha”.

En 1955, mientras se producía el segundo golpe de Estado en la Argentina, en esta ocasión contra el gobierno de Juan Domingo Perón (PJ) encabezado por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, la autodenominada “Revolución Libertadora”, Cortázar no mira para el costado. Publica la Carta Abierta a la Patria. Misiva en apoyo al pueblo que gana las calles contra la gorila embestida cívico-militar. “Te quiero país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña, envuelta en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio, y anda el mate, con su verde consuelo, lotería del pobre. Y en cada piso hay alguien que nació haciendo discursos para algún otro que nació para escucharlos y pelarse las manos. Pobres negros que juntan ganas de ser blancos, pobres blancos que viven el carnaval de negros, que quiniela, hermanito, en Boedo, en la Boca, en Palermo y Barracas, en los puentes, afuera, en los ranchos que paran la mugre de la Pampa, en las casas blanqueadas del silencio del norte, en las chapas de zinc. Donde el frío se afronta, en la Plaza de Mayo donde ronda la muerte trajeada de mentira”. Con el golpe gorila y sus consecuencias, comenzó a cambiar la posición de “izquierda” antiperonista que gran parte de la clase media tenía.

Al año siguiente saldría a las librerías su segundo compendio de cuentos, Final del Juego. Diez y ocho relatos redactados entre 1945 y 1962, dentro de los cuales se pueden apreciarse obras como:

La Continuidad de los Parques, relato con el cual el autor comienza a exponer el juego entre el escritor, el texto y el lector. Sumándolo como un personaje más y haciéndolo partícipe de la trama. Los Venenos, una obra autobiográfica. Una retrospectiva a su niñez. En No se cumple a Nadie, hace un homenaje al gran escritor checo, Frank Kafka, y su célebre novela La Metamorfosis. Pero en este caso el cambio no es una cucaracha, sino una parte de su cuerpo y personalidad. Algo así como un dos caras o Dr. Jekyll & Mr. Hyde (de Robert Louis Stevenson). “Las manos tienen el poder de construir y proteger, así como de destruir y agredir, en un doble poder ambiguo. Sin embargo, su concepción, escindida bajo mediación del recurso de la metamorfosis en uno de estos miembros, manifiesta la dicotomía de un yo disgregado, desintegrado en su identidad y precipitado finalmente hacia un estado caótico dentro de una tensión esquizoide” (María Antonieta Gómez Goyeneche “Cortázar y Escher ante el recurso literario y gráfico de la metamorfosis de identidades).

Julio Cortázar cierra la década de los 50 con la publicación de Las Armas Secretas, tercera recopilación de narraciones cortas.

Al año siguiente dará su gran paso a la novela, presentando Los Premios. Como así lo hiciera con sus cuentos, el autor narra la historia de un grupo de personas que viajan, transformándose el trayecto, el trasladarse en una herramienta narrativa para sus historias. En esta ocasión en el crucero Malcolm, un viaje de placer que se trastoca al ver que son imposibilitados de llegar a la popa, a causa de un misterioso motivo, que los ocupantes del navío desconocen. En el transcurrir del relato los protagonistas, buscando desentrañar el misterio y obtener su libertad, comienzan a mostrar sus pasados, su verdadera personalidad, cayendo las caretas. Tiempos compulsivos y rebeliones que comienzan a observar, también en su literatura.

Boom latinoamericano

La segunda mitad de la década de los sesenta: el continente era un polvorín. Las rebeliones populares se multiplicaron. La cultura no fue ajena a este proceso. Junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes, Julio Cortázar, en 1967, forma parte del boom latinoamericano y de un movimiento cultural fuertemente influenciado por las revueltas. Principalmente la revolución cubana (1959), los levantamientos populares en Bolivia (1966), el mayo francés (1968) y el Cordobazo (1969). Expresado por el escritor: “La revolución cubana me mostró de una manera cruel, y que me dolió mucho, el gran vacío político que había en mí. Mi utilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura”.

En una carta redactada al poeta y ensayista cubano, Roberto Fernández Retamar, Cortázar expresa “No llegué a sentirme un escritor de izquierda a consecuencia de un proceso intelectual. Sino por el mismo mecanismo que me hace escribir. Como escribo o vivir como vivo un estado en el que la intuición, la participación al modo mágico en el ritmo de los hombres y las cosas, decide mi camino sin pedir explicaciones”. Pese a sus ideas y vueltas metafóricas el autor afirma que tomó las banderas rojas sin militar activamente en ningún partido, a partir de visualizar, sumergirse y sumarse al cotidiano de la lucha de clases. Utilizando su pluma como herramienta para su masificación.

En su libro “Julio Cortázar. La Biografía”, Mario Goloboff expresa que “La revolución cubana representará, en la vida de Julio Cortázar, una bisagra fundamental, y será la causante de cambios irreversibles tanto en su concepción del mundo, de la historia latinoamericana y de los deberes del intelectual, como del sentido de su propia obra” (Cuadernos de Sudestada y Editorial Continente, 1998).

El propio literato lo explica, posterior a su visita a la isla caribeña, en 1962. “Descubrí todo un pueblo que ha recuperado la dignidad, un pueblo humillado a través de su historia que, de golpe, es todos los escalones, desde los dirigentes a quienes prácticamente no vi, hasta el nivel de Guajiro, de alfabetizador, de pequeño empleado, de machetero, asumían su personalidad, descubrían que eran individuos con una función a cumplir. Fue una experiencia que me sacudió en los más profundo”.

El 9 de octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia, era fusilado Ernesto Che Guevara, quien intentaba internacionalizar la experiencia revolucionaria de Cuba. Como parte de sus cartas en el exilio, Julio Cortázar expresa su pesar por la noticia, a su amigo, escritor e intelectual cubano, Roberto Adelaida. “El Che ha muerto y a mí no me queda más que el silencio, hasta quién sabe cuándo; si te envié ese texto fue porque eras tú quien me lo pedía, y porque sé cuanto querías al Che, lo que él significaba para ti (…) Mira, allá en el Argel, rodeado de imbéciles burócratas, en una oficina donde se seguía con la rutina de siempre, me encerré una y otra vez en el baño para llorar, había que estar en una baño, comprendes, para estar solo, para poder desahogarse sin violar las sacro santas reglas del buen vivir en una organización internacional”. Misiva acompañada de un bello poema, simplemente titulado Che: “Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Yo tuve un hermano. Que iba por los montes. Mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz. Libre como el agua. Caminé de a ratos. Cerca de su sombra. No nos vimos nunca. Pero no importaba. Mi hermano despierto. Mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome. Detrás de la noche. Su estrella elegida”.

En 1962 crea un personaje literario, que hasta el día de hoy, es conocido a nivel nacional e internacional, los Cronopios. Aparecidos en su libro Historias de Cronopios y Famas (1962). Jugando con el surrealismo mágico, utilizando muchísimo en sus obras, define a estos seres imaginarios como individuos asociales, poetas, marginales, que vienen al margen de la vida cotidiana. Podríamos decir, una alabanza de los bohemios. Como oposición se encuentran los Famas. Gente formal, los burócratas, gerentes de multinacionales, la gran burguesía. Y por último, entre medio están los Esperanzas. Una metáfora de la lucha de clases de la Argentina.

“Un Cronopio se recibe de médico y abre un consultorio en la calle Santiago del Estero. Enseguida viene un enfermo y le cuenta como hay cosas que le duelen y como de noche no duerme y de día no come. – Compre un gran ramo de rosas – dice el Cronopio. El enfermo se retira sorprendido, pero compra el ramo y se cura instantáneamente. Lleno de gratitud acude al Cronopio, y además de pagarle le obsequia, fino testimonio, un hermoso ramo de rosas. Apenas se ha ido, el Cronopio cae enfermo, le duele por todos lados, de noche no duerme y de día no come”.

Otro aporte de Cortázar de importancia mayúscula. En 1969 publica su famosa novela Rayuela. Una nueva experiencia y experimento literario. Como el popular juego infantil, la obra pone en juego la posibilidad de diversas formas de ser leído. Ubicando en primer lugar al lector, sus elecciones y su subjetividad. Considerada por el propio escritor como la “Antinovela” o “Contranovela”. Con el fin de dejar de dar todo por hecho, expresando la necesidad de romper con la cotidianeidad, lo preestablecido. “Ver de otra manera el contacto entre la novela y el lector (…) Una especie de polémica entre un autor y un lector” en palabras del propio Cortázar.

Posterior a su revolucionaria Rayuela saldrá “62 Modelo para Armar”. Tomando como punto de partida el capitulo sesenta y dos de su anterior novela, nuevamente juega con el lector, invitándolo a romper con lo preestablecido. Precursor de “Elige tu Propia Aventura”. Tiempos revolucionarios a nivel político, social y cultural atraviesan el continente, y el mundo. Y así lo refleja el autor. “¿A usted le parece que en realidad somos dos, el de la izquierda y el derecha? ¿Uno útil y el otro invisible?”.

Su creación con mayor carga política e ideológica será El Libro de Manuel (1973). En una Argentina donde la avanzada represiva del tercer gobierno peronista se sentía fuertemente, buscando dilapidar un movimiento obrero y popular en las calles (desde el Cordobazo de 1969). Jugando con el ingreso y egreso de personajes a escena, como si la novela fuese una obra teatral. Esgrime los atropellos a los derechos humanos por parte del estado y los primeros exilios.

Sin poner nombres, Cortázar expresa su preocupación ante el devenir de las masas movilizadas y un peronismo quebrado en dos. Libro que ha provocado fuertes críticas, principalmente de agrupaciones guerrilleras.

El 29 de agosto de 1975, investigado por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) con el número 3178, integra las más de 217 mil fichas personales, espiado y perseguido por fuerzas parapoliciales de la Triple A, a cargo de José López Rega, en plena presidencia de Isabel Martínez de Perón. Hostigamiento que siguió y acrecentó posterior al 24 de marzo del 1976 (golpe de Estado), con la prohibición de sus obras, allanamientos en su hogar y persecución tal que lo obligó a exiliarse en París, al igual que decenas de artistas y pensadores.

Desde la capital francesa desarrolló una fuerte militancia de denuncia, en los medios de comunicación, los atropellos, violaciones, torturas y asesinatos cometidos en nuestro país. Reclamos que comenzaron a ganar espacio en la prensa internacional, visualizando la enorme lucha de Madres de Plaza de Mayo y diversos grupos políticos y sociales, al grito de “Aparición con vida y castigo a los culpables”.

Así como El Libro de Manuel será su obra con mayor carga política, le seguirá el libro de cuentos Octaedro, publicado en 1974. Siguiendo un juego gramatical y geométrico, su nombre lo dice, son ocho historias breves, donde ninguna de ellas se iguala con la otra, ni mantiene relación alguna. Pero a la vez, en su conjunto, en su totalidad, crean una forma. Nuevamente utilizando el discurso y las ocasiones cotidianas, entremezclando con lo fantástico, Cortázar toca temas como la muerte, la vida, los sueños, el amor y la enfermedad.

En 1977, plena dictadura, publicará “Alguien anda por ahí”, un compendio de once relatos breves, donde denuncia al genocidio de Estado, las vivencias de los exiliados, y le da espacio al levantamiento sandinista en Nicaragua. Lucha guerrillera sobre la cual interviene, no solo redactando el cuento Apocalipsis de Solentiname. Crónica, en forma de relato ficcional, sobre su viaje clandestino al poblado rural, previo a la victoria de la Revolución Sandinista. Pero no fue su único escrito. Posterior a la toma del poder, el escritor publicará un libro titulado Nicaragua, tan violentamente dulce. Compuesto por narraciones cortas y ensayos que describen los sucesos de la revuelta en Centroamérica.

En dicho sumario de cuentos puede leerse también Grafitti. Una historia de amor malogrado como resultado del accionar de un gobierno nacional. Su título hace referencia a las pintadas callejeras del pueblo argentino, en lucha contra la represión del Estado. “En la ciudad, ya no se sabía demasiado de qué lado estaba verdaderamente el miedo, quizás por eso te divertía dominar el tuyo y con tanto elegir el lugar, la hora propicios para hacer un dibujo…”.

Dos años más tarde, el grupo folclórico chileno Quilapayún, le solicita reactualizar la letra de su obra más conocida, La Cantata de Santa María de Iquique. Obra de la Nueva Canción Chilena (1960-1970) que relata la matanza de más de 3600 obreros de las minas de salitre de Santa María, el 21 de diciembre de 1907, por parte del ejército nacional. Hecho que hasta el día de la fecha (a más de 116 años) no se ha esclarecido, por parte del Estado trasandino. Volviendo a la obra, su original fue destruido en 1973, posterior al golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet. “Señoras y señores. Venimos a contar. Aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad. Mil novecientos siete. Marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre. Mataron por matar. Seremos los hablantes. Diremos la verdad. Verdad de muerte amarga. De obreros del Salar. Recuerden nuestra historia. De duelo junto al mar. Por más que el tiempo pase. No hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que escuchen nuestra voz” (Pregón, texto corregido por Cortázar para las versiones de 1978 y 1981).

Así como lo hiciera el escritor y periodista Rodolfo Walsh, con su Carta Abierta a la Junta Militar (1977), Cortázar continuará con sus denuncias, desde Europa, publicando en el diario El País (de España), el 21 de agosto de 1978, la respuesta a una carta. “Desde México me llega una carta de Daniel Vicente Cabezas para pedirme, como miembro del Tribunal Bertrand Russell, que haga todo lo posible para denunciar y esclarecer la desaparición de su madre, Thelma Jara de Cabezas, ocurrida en Buenos Aires, el 30 de abril último. La prensa ha informado ya ampliamente sobre el hecho, puesto que la señora de Cabezas era la secretaria de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y lo que era por la misma razón que hoy motiva estas líneas: su hijo Gustavo Alejandro, un estudiante de 17 años, desaparecido en mayo de 1976, sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de su destino (…) Es sabido que un grupo de madres y esposas en situaciones análogas se reúne semanalmente en la Plaza de Mayo en un desfile silencioso frente la casa de gobierno, y que su calificación de “locas de la plaza” contiene la mejor, exacta e implacable definición del régimen, que así pretende humillarlas y desalentarlas. Es igualmente claro que esa presencia reiterada bajo los balcones de la junta militar tiene un sentido contra el cual nada pueden las explicaciones oficiales ni los disimulos de los servicios diplomáticos en el exterior, como el coro de la antigua tragedia griega, ese puñado de mujeres admirables es un testigo que turba el sueño de los déspotas”.

“A lo largo de 28 años ya he vivido en Europa y no me he sentido exiliado, porque era una decisión personal, yo podía volver a mi patria cuando yo quería. Desde hace cinco años soy exiliado, como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno es mi problema, yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, como un problema personal. Lo terrible es el exilio cultural. El hecho de que la junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos porque había dos cuentos que les molestaba, eso significa un exilio cultural. 22 millones de compatriotas se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, quienes me conocen realmente saben que esa vanidad no la tengo. Sin embargo, siento que ese corte, ese exilio es terrible, porque dentro de pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, mejores creadores. Va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a que los regímenes buscan, que es crear robots. Gente que no piensa por sí misma” (Entrevista a un diario francés en 1980).

El retorno de la democracia en la Argentina (1983) alcanzará y encontrará a Julio Cortázar enfermo de leucemia y altamente deprimido a causa de la muerte de su compañera de vida, la fotógrafa, escritora y activista estadounidense Carol Dunlop (02/11/1982). Pese a recibir la nacionalidad gala, por parte del propio presidente Francois Mitterrand, el escritor decide viajar por última vez a la Argentina.

Pocos minutos después de aterrizar en Buenos Aires, pronto a bajar del avión, en una entrevista brindada a un medio local, el autor expresa que “Si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, me encuentro saliendo de una pesadilla, de diez años de dictadura y de tiranía. Durante diez años yo no pude volver, tantos exiliados. Sé muy bien cómo me hubieran matado en esos diez años. -¿Logró percibir que la palabra izquierda es mala palabra? (pregunta el periodista) –No lo he percibido claramente, pero cuando vuelvo dentro de dos meses, espero que esté fijo en la conciencia de los argentinos, la palabra izquierda no es una mala palabra. Todo lo contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor (…) No basta hablar de democracia para que haya democracia, hay que hacerla”.

A pesar de su fuerte lucha contra la dictadura, con los reclamos desde el viejo continente, al llegar al país, el gobierno radical de Raúl Alfonsín rechaza incorporarlo en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) y niega recibirlo. Como contracara, será el pueblo quien lo vitorea en las calles, y reclama que se quede. Al año siguiente fallece en Francia. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse.

Hace cuarenta años moría un gran escritor, hombre de las letras, que las utilizó para revolucionar tanto la narración como la lectura. Sus obras, hoy leídas en escuelas y colegios de todo el país, como a nivel global (traducidas en más de treinta idiomas). Un autor y pensador que revolucionó y sigue revolucionando, política, social y culturalmente a generaciones. Un luchador por los derechos humanos, por la libertad. Con una posición política, y filosófica de la vida inquebrantable. “Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto de la mesa y en la palabra madre empezaba para un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como son dadas”.

Temas relacionados:

Artículos relacionados