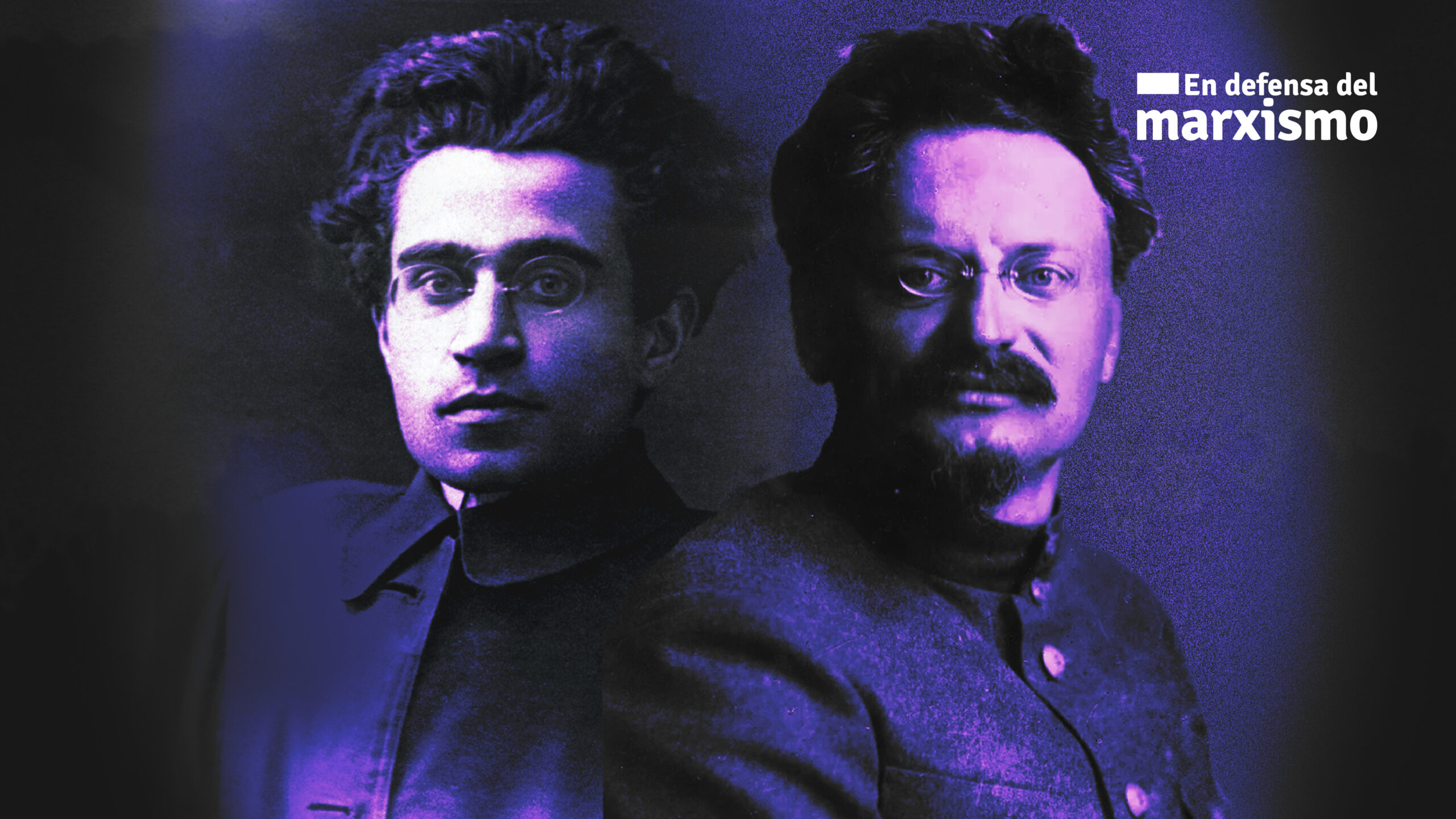

Divergencias y convergencias entre León Trotsky y Antonio Gramsci

Divergencias y convergencias entre León Trotsky y Antonio Gramsci

Publicamos a continuación una ponencia presentada en el III Evento Internacional León Trotsky, realizado en la ciudad de Buenos Aires (octubre 2024) en el panel de "Cruces Teóricos II: Trotsky y Gramsci" por el compañero Diego Vazquez.

Tanto León Trotsky como Antonio Gramsci fueron dos destacados revolucionarios del siglo XX. El propósito del trabajo fue analizar las convergencias y disidencias que se produjeron a lo largo de la vida de estos dos revolucionarios. Para ello, se empleó una periodización que va desde 1917-1926, 1926-1930 y 1930-1937.

En el primer periodo se pudo apreciar que tanto Trotsky, dirigente y protagonista de la Revolución Rusa, como Gramsci, ya destacado dirigente del Partido Socialista Italiano (PSI), convergen en la importancia de la Revolución Rusa como primera experiencia socialista y en el interés por movimientos culturales. Sin embargo, hay divergencias en las diferentes apreciaciones sobre el marxismo, la revolución y el papel del Partido Bolchevique en la Revolución de Octubre, así como en la perspectiva internacional que abría la nueva revolución.

Este período, sobre todo entre los años 1923 y 1926, estuvo marcado por una mayor aproximación entre ambos revolucionarios, influenciada por el dirigente soviético sobre el pensador italiano, quien adherirá a la Teoría de la Revolución Permanente y hace suyas las denuncias contra la burocratización del partido revolucionario.

El segundo período estuvo marcado por un distanciamiento entre ambos revolucionarios, en parte por lo que Roberto Massari denominó la "paradoja de Gramsci", la cual estuvo centrada en una adhesión de este último a la dirección de la burocracia de la URSS en su lucha contra la oposición de izquierda, mientras que, por otro lado, seguía adhiriendo a los principios de la "teoría permanente".

El último período, 1930-1937, estará marcado por una mayor divergencia. En primer lugar, por el distanciamiento de Gramsci del "catastrofismo" y, por lo tanto, de las condiciones objetivas dadas para el desarrollo revolucionario.

A esto se suma la crítica que elabora Gramsci de lo que llamó "industrialismo", y que adjudica a Trotsky. En segundo lugar, su análisis sobre la "Guerra de Movimiento" y "Guerra de Posiciones", ligando a la primera a la Teoría de la Revolución Permanente y a la segunda como la lucha por la Hegemonía Ideológica.

Primer Período: 1917-1926

La revolución rusa encuentra a ambos revolucionarios en diferentes contextos políticos, económicos y culturales. Trotsky ya es un dirigente con una trayectoria reconocida dentro del marxismo europeo y parte fundamental de la revolución triunfante. Por su parte, Gramsci es un dirigente que podríamos caracterizar de "recién" llegado al marxismo y que está fuertemente influenciado por el idealismo italiano. Como señala Sacristán, Gramsci va a "asimilar elementos" del marxismo en Turín, entre intelectuales y el calor de la lucha obrera. Sacristán: 2023.

Así, Gramsci va a converger, en ocasiones, con Trotsky, partiendo de diferentes lugares: mientras el primero lo hará desde el idealismo, el segundo lo realizará desde el materialismo dialéctico. Este punto de partida de diferente perspectiva, pero que llega al mismo punto de convergencia, fue trabajado por Sacristán.

Al repasar algunos de los textos de Gramsci podemos apreciar divergencias con respecto a la perspectiva bolchevique. En su famoso texto "La revolución contra El Capital", Gramsci parte de un análisis sobre la situación rusa más próxima a la visión de los mencheviques que de los bolcheviques. Sostiene en dicho texto: "los bolcheviques reniegan de Karl Marx". Llega el pensador italiano a esta conclusión, debido a que Lenin, Trotsky y los bolcheviques, habrían decidido tomar el poder más allá de lo que Marx habría escrito. Es decir, que primero deberían desarrollarse las fuerzas productivas capitalistas (posición defendida por los mencheviques), para luego poder, si, dar paso a la revolución socialista. Está claro que Gramsci no estaba tan entrado en el materialismo histórico, como tampoco lo estaba en cuanto a los escritos de Lenin y Trotsky. Se coloca del lado bolchevique no por los análisis propios de estos, sino por una conclusión idealista, "(...) los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído", afirmará. Es decir, desmantela todo el análisis científico en Marx y reduce su marxismo a una mera cuestión idealista "Viven (sobre los bolcheviques) el pensamiento marxista, el que nunca muere, el que es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, y que en Marx se ha contaminado con incrustaciones positivistas y naturalistas". Estas conclusiones de Gramsci no de casualidad son reivindicadas por diferentes tendencias posmodernas y posmarxistas, "Gramsci señaló el economicismo como obstáculo a la hora de interpretar correctamente al mundo. En uno de sus primeros artículos -titulado inequívocamente 'Contra el Capital'- critica la concepción del marxismo que se considera una ciencia: 'la historia -escribe- no es un cálculo matemático'. Y este punto de vista acompañó todos sus criterios posteriores".Larrauri-Sánchez: 2018. El uso y desuso de Gramsci es una característica particular del posmodernismo, quien ha tratado a lo largo de los últimos años de borrar todo carácter marxista del pensamiento del italiano.

Trotsky ya había llegado en 1905 a la siguiente conclusión: que la derrota del zarismo era posible y que esa posibilidad estaba en manos del proletariado en alianza con el campesinado. El dirigente de la revolución de octubre arriba a esta conclusión, desde un análisis material: la burguesía es una clase débil en Rusia, que no contaba como en Occidente con siglos de desarrollo económico y político, que en parte transformó a la burguesía occidental en una clase revolucionaria capaz de poder derrotar al absolutismo. Así, cuando la caída del zarismo estuviera a la orden del día, era el proletariado ruso quien debía conducir la revolución. En octubre del 17, no solo llevó al poder por primera vez en la historia a la clase obrera, sino que corroboró la exactitud de las tesis de la Revolución Permanente, planteadas por Trotsky.

Gramsci llega a una conclusión parecida tiempo después y otra vez por un camino diferente: en Occidente la revolución sería mucho más difícil que en Rusia. Pero esta conclusión no se desprende de un análisis de la estructura económica, sino de un análisis centrado en el aspecto ideológico, en el consenso y hegemonía que logra la clase dominante. Como veremos más adelante.

Por un lado, la revolución rusa y su impacto en la clase obrera europea van a acercar las posiciones de Trotsky y Gramsci, tanto la adhesión del último a la III Internacional, como en las posiciones políticas y también por su interés y preocupación por la cultura y el arte. Por otro lado, el viaje a la URSS de Gramsci, quien reconocerá tiempo después como maestro a Trotsky, establecerá un lazo entre ambos revolucionarios. En parte esto se evidencia en el intercambio epistolar sobre el movimiento artístico. Ante la consulta del padre de la revolución permanente sobre el movimiento futurista, Gramsci responde sobre la transformación de este movimiento, el cual había pasado de ser popular entre los obreros a congeniar, por lo menos sus referentes más destacados, en simpatizantes del fascismo "Los representantes principales del futurismo de antes de la guerra se han hecho fascistas".Gramsci, 1922.

Otro acercamiento entre ambos revolucionarios se dio a partir de la lucha librada por el fundador del ejército rojo contra la naciente burocracia en la URSS. Para 1923, en el Nuevo Curso, Trotsky denuncia las tendencias crecientes a la burocratización, en parte porque señala que los mejores cuadros obreros y el partido estaban configurados a diferentes tareas: "En otras palabras, la fuente del burocratismo radica en la creciente concentración de la atención y de las fuerzas del partido en las instituciones y aparatos gubernamentales y en la lentitud del desarrollo de la industria". La incorporación al partido de cuadros obreros y la democracia obrera son las alternativas que el dirigente ve para controlar y combatir la burocratización. Es la democracia obrera: "El único medio de triunfar sobre el corporativismo, sobre el espíritu de casta de los funcionarios, es realizar la democracia".Trotsky: 2015.

Mientras Trotsky libra una batalla en la URSS contra la burocratización, Gramsci libra una batalla contra la conducción del Partido Comunista Italiano (PCI) en manos de una tendencia ultraizquierdista. Como señala Massari, Gramsci hace suya muchas de las posturas y las denuncias contra el proceso que se iniciaba en la URSS, pero "no capta plenamente la esencia de la batalla abierta con el Nuevo Curso". Para Gramsci esta denuncia se centra en una cuestión "fundamentalmente al aparato y de su composición social".Massari: 1996. Trotsky no solo denuncia el funcionamiento del aparato del partido, sino que el fortalecimiento de los Kulak, más la burocracia del partido y el estado, dan forma a una alianza que podría poner fin al proceso revolucionario y comenzar un proceso de restauración. Trotsky focaliza en dos aspectos: el peligro de un ascenso del capital privado no está dado por faceta de intermediaria, sino por control creciente y dirección de la producción, por otro lado, la burocratización, "amenaza con separar al partido de las masas y, por lo tanto, debilitar el carácter de clase del partido (...)".Trotsky: 2015. Paradójicamente esto último será una de las preocupaciones centrales en el pensamiento del revolucionario italiano, cuando señala que la filosofía de la praxis debería elevar a las masas del sentido común; "si se afirma la exigencia del contacto entre intelectuales y gente sencilla no es para limitar la actividad científica y para mantener una unidad en el bajo nivel de las masas, sino precisamente para construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de las masas y no solo de escasos grupos intelectuales".Cuaderno 11, párrafo 12. Una vez más, tanto Trotsky como Gramsci convergen en que las masas deben tener un lugar relevante en el proceso revolucionario, pero creemos que una vez más parten de diferentes lugares. Mientras el líder soviético parte de la necesidad de que las masas dirijan el estado socialista y sean un freno para el proceso de burocratización naciente, lo cual conlleva una participación en la vida productiva y organizativa que garanticen la participación del proletariado en la conducción del estado, Gramsci está pensando en una unificación en un bloque intelectual-moral, sin una base material, que pueda dar cuenta de esta unificación.

Cuando estallaron las diferencias internas en el Partido Comunista de la URSS, Gramsci ya estaba en Viena procedente precisamente de Rusia. Este período es bien documentado por Massari, quien revela el interés y preocupación de Gramsci por dichas disputas internas. En cuanto a su interés, desde Viena solicita información sobre el tema y en cuanto a la preocupación está centrada en el peligro que conllevaba una lucha interna, la cual, según el pensador sardo, tendría repercusiones negativas no solo en la URSS sino en los diferentes PC de Europa y el mundo. Massari señala que Gramsci se pone claramente del lado de Trotsky y eso se documenta en una serie de cartas enviadas a la conducción de la dirección del PCI, entre ellos Togliatti, "el 13 de enero de 1924, pidiendo mayor información sobre la lucha en curso y limitándose a definir como 'irresponsable y peligroso' el ataque público lanzado por Stalin contra Trotsky".Massari, 1996. En una carta posterior, fechada el 9 de febrero y con las lecturas de los documentos de Trotsky, Gramsci sale al cruce de Urbani (Terracini) "según el cual el grupo de Stalin estaba virando hacia la izquierda y no hacia la derecha como estaba ocurriendo",Massari, 1996. por otro lado, realiza un repaso histórico reivindicando la revolución permanente y la adhesión de Lenin a estas tesis y celebra el encuentro de ambos revolucionarios.

Por otra parte, en ese 1924, Gramsci también se dispone a librar una batalla interna contra la dirección ultraizquierdista del PCI. Le señala a sus compañeros, en gran parte inspirándose en Trotsky, -señala Massari que reproduce parte de la crítica de Trotsky y los 46 a la dirección del PC de la URSS- la importancia de las células fabriles, como nexo entre el partido y las masas "El partido no puede separarse de las masas, no se puede renunciar a las células de fábrica" (...). No se puede imponer su voluntad de arriba hacia abajo, sin que deba someterse continuamente al control de las instancias de base, del movimiento, del proletariado (...)".Massari, 1996. Así, el pensador italiano hace suyas las posiciones de la oposición de izquierda.

Otro punto de acercamiento de Gramsci con respecto a Trotsky -que señala Massari- es sobre la llamada "cuestión alemana". Gramsci sale en defensa de la "oposición de izquierda" ante el intento de adjudicarle el fracaso del putsch de 1923, por parte de la dirección de la Internacional Comunista, conducida por Zinoviev y la Troika burocrática con Stalin y Kamenev: "Si hubo errores, fueron cometidos por los alemanes. Los compañeros rusos, esto es, Radek y Trotsky, al creer en los milagros de Brandler y compañía, pero, de hecho, también en ese caso, su posición no fue de derecha, sino más bien de izquierda, tanto que terminaron siendo acusados de golpismo".Massari, 1996. Aunque, así Gramsci no solo sale en defensa de la Oposición, sino también, de paso, libra de toda responsabilidad a Zinoviev y la conducción de la Internacional, por el fracaso en Alemania. Sobre la "cuestión alemana" volveremos en el último período.

Como pudimos abordar, el periodo de 1917-1926, Trotsky y Gramsci están situados en posiciones divergentes, pero con el correr de los años esas posiciones se van aproximando, hasta cerrar el periodo en puntos de acuerdo: la democracia obrera, relación dirección con las masas, el arte y la revolución, etc.

Segundo Período: 1926-1930

La segunda mitad de la década del 20 encontrará a Trotsky expulsado del Partido y la URSS, mientras que Gramsci comenzará su presidio en la cárcel del Fascismo. Estas condiciones y otras propias de la visión del dirigente italiano, marcarán un viraje en sus posiciones con respecto a Trotsky y la Teoría de la Revolución Permanente que se terminarán de confirmar y profundizar a partir de los años 30.

Para 1926 ya la lucha interna por la conducción de la URSS estaba en pleno auge. La Oposición de Izquierda y más tarde la Oposición Unificada, estaban librando una ardua batalla contra la burocratización del estado soviético. En este marco y bajo la conducción del stalinismo, el conflicto se extiende internacionalmente, al resto de los partidos comunistas de la III Internacional: cada partido es forzado a alinearse con la conducción stalinista.

En este marco, es donde tiene lugar lo que Massari denominará “la paradoja italiana” la cual contendrá dos aspectos. Se produce un alejamiento del pensador sardo, del fundador del Ejército Rojo; se produce el acercamiento de Bordiga a este último. Lo cual tendrá sus repercusiones en la propia interna del PCI. En un segundo aspecto, mientras Gramsci toma partido por la conducción mayoritaria stalinista en la Internacional, sigue en parte reivindicando aspectos de la revolución permanente.

Siguiendo el análisis de Massari, la lucha interna italiana, entre las posiciones de Gramsci y las de Bordiga, se mezclarán en forma desordenada con las divergencias dentro de la Internacional Comunista: “Gramsci sustentó abiertamente las posiciones de Trotsky, cuando Bordiga se callaba” (Massari, 1996). Pero cuando el último, se aproximó a las posiciones de Trotsky, es cuando Gramsci se distancia del líder soviético, sin renegar de sus posiciones anteriores, sino realizando críticas superficiales. En otras palabras, para 1925 Gramsci ve el interés de Bordiga por los debates en la Internacional Comunista, como una posible extensión de esas disputas al PCI.

En este punto, la “paradoja” es que mientras Gramsci de distancia de Trotsky, para enero de 1926, se celebra el III Congreso del PCI, donde se redactan las llamadas Tesis de Lyon, donde se aprecia todavía la influencia del futuro fundador de la IV Internacional. En principio, en las Tesis de Lyon, no sólo se evidencia el rechazo a la teoría del “etapismo” en la revolución, sino que lleva en sí principios de la Revolución Permanente. Massari cita al respecto, las Tesis 43, “Esas soluciones intermedias no pueden ser todas previstas, porque todos los casos deben estar adaptadas a la realidad. Deben sin embargo permitir que se construya un puente para las consignas del partido, y debe quedar cada vez más evidente para las masas que su eventual realización se resolvería en una aceleración del proceso revolucionario y en un inicio de luchas más profundas” (...) “ Es necesario, en el proceso de las luchas cotidianas, ayudar a las masas a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa socialista de la revolución. Este puente debe incluir un sistema de reivindicaciones transitorias, que parta de las condiciones actuales y de la conciencia actual de amplias capas de la clase obrera y conduzca, invariablemente, a una única y misma conclusión: la conquista del poder por el proletariado”(Massari, 1996. El destacado es nuestro).

En cuanto a la disputas que se libran en la URSS, como señalamos,al principio Gramsci, como conducción del PCI, no toma partido por ningunos de los dos bandos, hasta que finalmente lo hace:“Pero ahora declaramos que consideramos fundamentalmente justa la línea política de la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, y que en ese mismo sentido se pronunciará sin duda la mayoría del partido italiano si llega a ser necesario plantear enteramente la cuestión. No queremos, y consideramos inútil, hacer una agitación o propaganda con vosotros o con los camaradas del bloque de la oposición (...) Repetimos que nos impresiona el hecho de que la actitud de la oposición afecta a todas las líneas política del Comité Central y hiere, por tanto, el corazón mismo de la doctrina leninista”.La Oficina Política del PCI,(1926) “Carta al Comité Central del Partido Comunista (Bolchevique) de la Unión Soviética”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual ". Catarata. Edición Digital. Así Gramsci, se coloca bajo el ala oficialista de la URSS -se niega a realizar una campaña en favor de esta, en parte, porque en la carta, no se coloca el orden del día de la discusión en el seno de la repúblicas soviéticas y la internacional- pero no esgrime una defensa del proceso de burocratización de la URSS, ni de la “Teoría del socialismo en un solo país”. La justificación llega por sus temores de fractura dentro de la conducción revolucionaria y la puesta en riesgo de la Hegemonía del proletariado y su alianza con el campesinado, acusando si a la oposición de forzar dichas diferencias. Es aquí, donde –surge la apreciación de Massari, a la que hicimos referencia en el primer apartado- Gramsci no logra captar el proceso de burocratización de la URSS, que no se limita al partido, sino a la formación de una nueva capa social, como denunciara Trotsky.

Tercer Período: 1930-1937

El tercer período que intentamos abordar estará caracterizado por una mayor divergencia entre las posiciones de Gramsci con respecto a las de Trotsky y menores las convergencias.

Ambos dirigentes políticos en este período, se encuentran desplazados de los lugares de dirección que ambos desempeñaban en sus respectivos partidos comunistas.Si bien ambos dirigentes ya para 1927, se encontraban desplazados de su conducción partidaria, para comienzos de la década del 30 este desplazamiento se profundizará más, en cuanto que Trotsky se encuentra exiliado de la URSS, sin un destino cierto y Gramsci continuará hasta pocos días antes de su muerte, su presidio en las cárceles del fascismo. Ese desplazamiento no está determinado sólo por un corrimiento de las posiciones dirigenciales del partido, sino por la persecución que ambos dirigentes sufren a manos del fascismo en el caso del italiano y del stalinismo en el caso de Trotsky.

Convergen tanto Trotsky como Gramsci , en que ambos se oponen al llamado “Tercer Periodo” aventurero y ultraizquierdista, impulsado por el stalinismo, conocido también como “clase contra clase”, en el momento en el que se produce el ascenso del fascismo en Europa. Tanto Trotsky como Gramsci se opusieron a la caracterización hecha por el stalinismo del “social-fascismo” para la socialdemocracia:“la oposición de Gramsci al “viraje”, a la teoría del “social-fascismo”, a la expulsión de “los tres”,Refiere a Pietro Tresso, Alfonso Leonetti y Paolo Ravazzoli, miembros del PCI, que se opusieron a esta política del llamado tercer periodo y fueron expulsados del partido, tiempo después se sumaron a la Oposición de Izquierda. y sobre todo a la línea sectaria de la dirección italiana, que tendía a simplificar el proceso de derrocamiento del fascismo, excluyendo toda posibilidad de un intermedio democrático, de un “periodo de transición” entre la dictadura fascista y la del proletariado” , como afirma Massari, este posicionamiento da cuenta que Gramsci no adhirió a esta concepción del stalinismo, ni en la cárcel (Massari, 1996)

Por el lado de las divergencias, Gramsci acusa a Trotsky de tener una posición de “industrialismo”:“La tendencia de Leone Davidovi (Trotsky) estaba íntimamente relacionada con esta serie de problemas, y me parece que esa relación no se ha puesto suficientemente de manifiesto (...) de conceder la supremacía en la vida nacional a la industria y a los métodos industriales, acelerar con medios coactivos extremos la disciplina y el orden de la producción, adecuar las costumbres a las necesidades del trabajo”Gramsci, Antonio. (1934) “Racionalización de la producción y del trabajo”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual". Catarata. Edición Digital. En este pasaje escrito en 1934, Gramsci retoma, fuera de contexto, planteos hechos por Trotsky casi 10 años antes, sobre el retraso de la industria con respecto a la agricultura y el desfase entre los precios de un sector con el otro, en lo que el fundador del Ejército Rojo denomino el problema de las “Tijeras”. Pero, como es sabido, fue Stalin el que impondrá a sangre y fuego la colectivización forzosa del campo, con métodos militares.

Gramsci analiza que en Occidente la revolución tendría que sortear determinados escollos, que en apariencia no estarían presentes en Oriente o en Rusia. Es así donde desarrolla su concepto de Hegemonía.El concepto de Hegemonía, Gramsci lo toma de Lenin y Trotsky, aunque si bien estos referirán al empleo del término, en el sentido de cómo lograr la hegemonía en la clase obrera, Gramsci lo utiliza para verificar en su análisis el dominio de las clases opresoras sobre las clases oprimidas. Antes de Lenin y Trotsky -como señala Anderson- Plejanov y Axelrod ya empleaban el término hegemonía (ver Anderson, 2018). Para el pensador italiano, la opresión del Estado en Occidente tiene dos vertientes, una dominación, que se da a través de la violencia ejercida por la Sociedad Política, (policía, fuerzas armadas, aparato jurídico, etc) y el consenso hegemónico, este último se logra a través de la “Sociedad Civil”, es decir, las instituciones que mantienen determinada “autonomía” con respecto al estado, ya sea la iglesia, los partidos políticos, la educación, etc. Gramsci profundiza en los aspectos de producción y distribución de la ideología dominante, lo cual es el aporte más destacado del pensador italiano al marxismo. Pero, creemos que el concepto de “sentido común” esa amalgama superestructural de ideas, creencias y supersticiones, etc, que juega un rol destacado en la dominación ideológica de las clases dominantes.

Para Gramsci, en Occidente primará el “consenso”, es decir, la imposición ideológica, que en parte daría la sensación a los ciudadanos europeos, de encontrarse en una sociedad más libre, que garantiza su participación y donde la explotación estaba de una manera más solapada. Mientras en Oriente, los estados presentaron un carácter más represivo y, por lo tanto, para gran parte de las clases subordinadas, sería más visible el opresor. Como señala Anderson en su ya clásico trabajo “Las Antinomias de Antonio Gramsci”, en determinados pasajes Gramsci coloca la Sociedad Civil por sobre el Estado en Occidente dando a entender que predomina la “hegemonía”, es decir, el consenso, sobre la dominación. Esta opera de trinchera ante las crisis y las acciones revolucionarias,”es la ascendencia cultural de la clase dominante la que garantiza esencialmente la estabilidad del orden capitalista” (Anderson, 2018). Esto dicho en la Italia donde se impuso un régimen de represión fascista.

En principio nos gustaría detenernos en esta concepción sobre Oriente y Occidente, ya que Gramsci a lo largo de sus diferentes escritos, planteo luchar por no caer en determinismo y en esta división creemos que si lo hace. Cuando uno parte de sostener que en Occidente los aparatos ideológicos están más fortalecidos que en Oriente, creemos que es en parte subestimar el poderío del zarismo en el caso particular de Rusia. Este último si bien tenía como pilares, el ejército y una extendida burocracia imperial, también contaba con resortes poderosos en el plano ideológico, el papel de la Iglesia Ortodoxa no era menor, la educación desde los niveles más elementales hasta universitarios, medios de comunicación, la imposición y dominación rusa sobre otras naciones, el chauvinismo y el paneslavismo, no se enmarcaban solamente en el plano territorial y económico, sino que se extendía al plano cultural. Por otra, parte en Occidente y nadie mejor que Gramsci para dar testimonio de ello, el poderío o el papel predominante de la Sociedad Civil y el consenso hegemónico, no fueron suficientes para parar la oleada revolucionaria que provenía del Este, lo cual llevó a la constitución de regímenes de los más autoritarios y totalitarios del siglo XX, como lo fueron el fascismo en Italia, el nazismo en Alemaniay el régimen franquista en España, para nombrar solo algunos ejemplos.

La caracterización de Gramsci sobre la antinomia Occidente/Oriente lo lleva a la conclusión que las estrategias para la toma del poder deben ser diferentes: después de todo, en la Rusia “Oriental” triunfó la revolución, que fue derrotada en Occidente. Para el pensador italiano, en Oriente la revolución socialista había triunfado por que como ya referenciamos más arriba, era una sociedad en la predominaba más la dominación (fuerza) que el consenso (hegemonía), por lo tanto, la estrategia de “Guerra de Movimiento” era la adecuada, mientras que, en Occidente, se requería de una estrategia ligada a la “Guerra de Posiciones”, es decir, de un avance lento, pero seguro en determinadas posiciones del campo ideológico y cultural. Gramsci se aparta de Trotsky, al señalar a este como el referente de la “Guerra de Movimiento”: “En relación con las cuestiones suscitadas por Borenstein, el cual puede considerarse, de un modo u otro, como el teórico político del ataque frontal en un periodo en el cual solo es causa de derrota”.Gramsci, Antonio (1932) “Paso de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) a la guerra de posiciones también en el campo político”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual ".Catarata. Edición Digital. Gramsci, equipara la “Guerra de Movimiento” con la Revolución Permanente, que antes supo tomar como programa, como pudimos observar en el primer periodo.

Para ir por partes, primero creemos necesario preguntarnos, ¿Fue la estrategia implementada por los bolcheviques una “Guerra de Movimiento” o una “Guerra de Posición”? Gramsci al sostener que los bolcheviques implementaron una “Guerra de Movimiento”, olvida que, al comenzar el proceso revolucionario, los bolcheviques no ocupaban un lugar ni central, ni mayoritario en el movimiento revolucionario. Entre febrero y octubre del 17, los bolcheviques no siempre recurrieron a la lucha insurreccional. Por el contrario, desde las Tesis de Abril y “Todo al poder a los soviets”, se pasó a enfrentar el asalto del golpe contrarrevolucionario de Kornilov, en defensa de la revolución, pero “sin ningún apoyar al gobierno provisional”. Por otra parte, gran parte de los dirigentes bolcheviques tuvieron que exiliarse nuevamente. Es decir, que si analizamos detenidamente el período que va desde la caída revolucionaria del zar a la insurrección proletaria, los bolcheviques modificaron sus tácticas, adecuaron sus consignas y sus intervenciones políticas a las circunstancias, conquistando posiciones dentro de la clase obrera, ganándose al campesinado y atrayendo para su campo a los soldados disconformes con el gobierno provisional y la guerra. En este marco, los bolcheviques y Trotsky como una de sus figuras centrales, podrían ubicarse más cerca de la “Guerra de Posiciones” de lo que Gramsci supuso, recurriendo a la insurrección (ataque frontal) y la toma del Palacio de Invierno, en el momento que ya controlaban el Soviet, las guarniciones militares y los sindicatos de Petrogrado.

Gramsci define la “Guerra de posiciones no sólo está constituida por trincheras propiamente dicha sino, por todo un sistema organizativo e industrial del territorio que está detrás del ejército desplegado y que es lo que permite especialmente el tiro rápido de los cañones, de las ametralladoras, de los fusiles y de su concentración (aparte de su abundancia, y el poder sustituir rápidamente el material perdido después de un ataque)” (...) “los Estados más avanzados, en los que la “sociedad civil” se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente ante las “irrupciones” catastróficas del elemento económico inmediato (crisis, depresión, etc): las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna”.Gramsci Antonio. “Cuadernos de la cárcel, cuaderno 7, párrafo 10”. En: Larrauri, Maite y Sánchez, Dolores. (2018) “Contra el elitismo. Gramsci: manual de uso”. Ariel. Barcelona.

En este punto Gramsci toma distancia del catastrofismo. Esto es retomado y reivindicado por pensadores y políticos postmodernos, postmarxistas y reformistas, convirtiéndose en la piedra angular para que estas corrientes pudieran construir determinados “sentidos comunes” en términos “gramscianos”, contra la izquierda revolucionaria. Desde la falsa interpretación que toda crisis económica presupone la caída del capitalismo, pasando a todo rechazo por mejoras en condiciones laborales, culturales y sociales. En un segundo plano, dichos “sentidos comunes” son utilizados para descartar la vigencia histórica que conlleva la crisis capitalista, la guerra imperialista y la revolución socialista, por lo que se conforman con un “capitalismo más humano”. En parte no es casual que, como sostiene Hobsbawm (Hobsbawm, 2011), la influencia del pensador italiano sería mayor en aquellos países donde los partidos de izquierda habían abandonado la “dictadura del proletariado” como propuesta de gobierno. En este sentido, al distanciarse del carácter catastrofismo del derrumbe del capitalismo, no solo lo hace de los mayores exponente del marxismo como Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, sino que además, como señala Heller, por un lado “no puede dejar de tener presente el factor dislocado que proviene de la base económica capitalista y sus tendencias a la disolución de las relaciones sociales que se difunden a todo el cuerpo social” y por otro lado, se aleja de todo elemento objetivista en nombre del rescate de la subjetividad:“Según Gramsci, en definitiva, toda objetividad puede ser identificada (sin mediaciones) con la subjetividad humana, su rechazo al positivismo materialista adquiere así un sesgo idealista” (Heller, 2017)

Conclusiones

Entendemos que en un contexto de crisis capitalista y de guerras imperiales, se vuelve crucial, volver sobre experiencias revolucionarias ya sean las que hayan conducido a triunfos, como las que suscitaron derrotas. Puesto que tanto unas, como otras, son herramientas teóricas y prácticas para las generaciones actuales de revolucionarios. En este sentido, tanto Trotsky como Gramsci, nos brindan las posibilidades de retomar viejos y actuales debates. Gramsci ha aportado un estudio de lo que el marxismo denomina la superestructura, aportando conceptos que adquieren mayor relevancia a la hora de entender la dominación y la construcción de hegemonía de las clases opresoras. Pero entendemos, que sus estudios han dejado de lado todos los análisis que conlleva el desenvolvimiento de lo que el marxismo denomina la estructura económica. En parte, su posición marcada por sus temores a no caer en determinismo económico y de posiciones positivista, provocaron en primer lugar, que en ciertos momentos se caiga en otros tipos de determinismo, que podríamos denominar cultural e ideológico. Si bien la lucha no se circunscribe a una esfera económica, tampoco se puede circunscribir a la esfera cultural e ideología, la lucha como ya lo ha enseñado en tiempo y forma Lenin, la lucha revolucionaria no se puede librar solo en el plano económico, pero tampoco solo en el cultural.Como ya señalara hace casi 4 décadas Perry Anderson, plantear la lucha en la esfera cultural guarda una limitación muy importante, sobre todo cuando uno se para desde la clase social, que no posee los medios de producción cultural. En definitiva, el alejamiento de las posiciones de Gramsci del “catastrofismo” y el “objetivismo”ha dado pie al surgimiento de diferentes corrientes dentro y fuera de la izquierda, que reducen “la guerra de posiciones” a obtener determinados éxitos electorales, ocupar posiciones dentro del estado burgués, creyendo que de esa manera se consolidan posiciones estratégicas.Tanto la deriva del PCI que lo llevo del oportunismo democratizante del eurocomunismo a su desintegración u otras experiencias latinoamericanas y europeas: desde los zapatistas que renunciaban a la lucha por el poder obrero y otras diferentes adaptaciones a los movimientos nacionalistas burgueses en Latinoamérica hasta Podemos y Syriza en Europa, que tuvieron como correlato una integración al estado burgués y en muchos casos a justificar políticas reaccionarias. Desprendiendo de su análisis el componente objetivo, poniendo énfasis en el aspecto subjetivo ideológico/cultural. Es necesario partir de la comprensión y la acción (praxis) que tanto la estructura como la superestructura, el objeto como el sujeto, como parte de un todo que se relaciona dialécticamente. Este carácter dialéctico, está presente en los aportes que pudimos analizar de León Trotsky quien parte de un análisis de la estructura económica a modo de diagnóstico, para poder ver la repercusión de está en la superestructura y como las luchas que se desarrollan en esta última, pueden afectar y modificar las base estructural de la sociedad. De esta manera Trotsky nunca recae en un determinismo económico, ni cultural e ideológico, ni se desliga del aspecto objetivo ni subjetivo de la realidad social.

Bibliografía

Anderson, Perry (2018). “Las Antinomias de Antonio Gramsci”. Akal. Madrid. Ed. Digital

Eagleton, Terry (1997) “Ideología. una introducción” Paidós. Barcelona

Massari, Roberto. (1996)“Trotsky y Gramsci”. En Defensa del Marxismo N ° 13. Editorial Rumbos. CABA

Heller, Pablo. (2017)“Gramsci una lectura crítica de su legado teórico y político”. En Defensa del Marxismo N ° 50, Editorial Rumbos. CABA

Hobsbawm, Eric. (2011)“Cómo cambiar el mundo”. Crítica. Barcelona

Larrauri, Maite y Sánchez, Dolores. (2018)“Contra el elitismo. Gramsci: manual de uso”. Ariel. Barcelona

Rath, Christian. (2017) ” Antonio Gramsci y la revolución rusa” En Defensa del Marxismo N ° 50, Editorial Rumbos. CABA

Rieznik, Pablo. (2008)“Catastrofismo, forma y contenido” En Defensa del Marxismo N ° 35, Editorial Rumbos. CABA

Trotsky, León. (2015)“Nuevo Curso y anexo”. Edicions Internacionals Sedov. Valencia. En: https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/el-nuevo-curso-2da-ed-trotsky-1923.pdf

Publicamos a continuación una ponencia presentada en el III Evento Internacional León Trotsky, realizado en la ciudad de Buenos Aires (octubre 2024) en el panel de "Cruces Teóricos II: Trotsky y Gramsci" por el compañero Diego Vazquez.

Tanto León Trotsky como Antonio Gramsci fueron dos destacados revolucionarios del siglo XX. El propósito del trabajo fue analizar las convergencias y disidencias que se produjeron a lo largo de la vida de estos dos revolucionarios. Para ello, se empleó una periodización que va desde 1917-1926, 1926-1930 y 1930-1937.

En el primer periodo se pudo apreciar que tanto Trotsky, dirigente y protagonista de la Revolución Rusa, como Gramsci, ya destacado dirigente del Partido Socialista Italiano (PSI), convergen en la importancia de la Revolución Rusa como primera experiencia socialista y en el interés por movimientos culturales. Sin embargo, hay divergencias en las diferentes apreciaciones sobre el marxismo, la revolución y el papel del Partido Bolchevique en la Revolución de Octubre, así como en la perspectiva internacional que abría la nueva revolución.

Este período, sobre todo entre los años 1923 y 1926, estuvo marcado por una mayor aproximación entre ambos revolucionarios, influenciada por el dirigente soviético sobre el pensador italiano, quien adherirá a la Teoría de la Revolución Permanente y hace suyas las denuncias contra la burocratización del partido revolucionario.

El segundo período estuvo marcado por un distanciamiento entre ambos revolucionarios, en parte por lo que Roberto Massari denominó la "paradoja de Gramsci", la cual estuvo centrada en una adhesión de este último a la dirección de la burocracia de la URSS en su lucha contra la oposición de izquierda, mientras que, por otro lado, seguía adhiriendo a los principios de la "teoría permanente".

El último período, 1930-1937, estará marcado por una mayor divergencia. En primer lugar, por el distanciamiento de Gramsci del "catastrofismo" y, por lo tanto, de las condiciones objetivas dadas para el desarrollo revolucionario.

A esto se suma la crítica que elabora Gramsci de lo que llamó "industrialismo", y que adjudica a Trotsky. En segundo lugar, su análisis sobre la "Guerra de Movimiento" y "Guerra de Posiciones", ligando a la primera a la Teoría de la Revolución Permanente y a la segunda como la lucha por la Hegemonía Ideológica.

Primer Período: 1917-1926

La revolución rusa encuentra a ambos revolucionarios en diferentes contextos políticos, económicos y culturales. Trotsky ya es un dirigente con una trayectoria reconocida dentro del marxismo europeo y parte fundamental de la revolución triunfante. Por su parte, Gramsci es un dirigente que podríamos caracterizar de "recién" llegado al marxismo y que está fuertemente influenciado por el idealismo italiano. Como señala Sacristán, Gramsci va a "asimilar elementos" del marxismo en Turín, entre intelectuales y el calor de la lucha obrera. Sacristán: 2023.

Así, Gramsci va a converger, en ocasiones, con Trotsky, partiendo de diferentes lugares: mientras el primero lo hará desde el idealismo, el segundo lo realizará desde el materialismo dialéctico. Este punto de partida de diferente perspectiva, pero que llega al mismo punto de convergencia, fue trabajado por Sacristán.

Al repasar algunos de los textos de Gramsci podemos apreciar divergencias con respecto a la perspectiva bolchevique. En su famoso texto "La revolución contra El Capital", Gramsci parte de un análisis sobre la situación rusa más próxima a la visión de los mencheviques que de los bolcheviques. Sostiene en dicho texto: "los bolcheviques reniegan de Karl Marx". Llega el pensador italiano a esta conclusión, debido a que Lenin, Trotsky y los bolcheviques, habrían decidido tomar el poder más allá de lo que Marx habría escrito. Es decir, que primero deberían desarrollarse las fuerzas productivas capitalistas (posición defendida por los mencheviques), para luego poder, si, dar paso a la revolución socialista. Está claro que Gramsci no estaba tan entrado en el materialismo histórico, como tampoco lo estaba en cuanto a los escritos de Lenin y Trotsky. Se coloca del lado bolchevique no por los análisis propios de estos, sino por una conclusión idealista, "(...) los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído", afirmará. Es decir, desmantela todo el análisis científico en Marx y reduce su marxismo a una mera cuestión idealista "Viven (sobre los bolcheviques) el pensamiento marxista, el que nunca muere, el que es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, y que en Marx se ha contaminado con incrustaciones positivistas y naturalistas". Estas conclusiones de Gramsci no de casualidad son reivindicadas por diferentes tendencias posmodernas y posmarxistas, "Gramsci señaló el economicismo como obstáculo a la hora de interpretar correctamente al mundo. En uno de sus primeros artículos -titulado inequívocamente 'Contra el Capital'- critica la concepción del marxismo que se considera una ciencia: 'la historia -escribe- no es un cálculo matemático'. Y este punto de vista acompañó todos sus criterios posteriores".Larrauri-Sánchez: 2018. El uso y desuso de Gramsci es una característica particular del posmodernismo, quien ha tratado a lo largo de los últimos años de borrar todo carácter marxista del pensamiento del italiano.

Trotsky ya había llegado en 1905 a la siguiente conclusión: que la derrota del zarismo era posible y que esa posibilidad estaba en manos del proletariado en alianza con el campesinado. El dirigente de la revolución de octubre arriba a esta conclusión, desde un análisis material: la burguesía es una clase débil en Rusia, que no contaba como en Occidente con siglos de desarrollo económico y político, que en parte transformó a la burguesía occidental en una clase revolucionaria capaz de poder derrotar al absolutismo. Así, cuando la caída del zarismo estuviera a la orden del día, era el proletariado ruso quien debía conducir la revolución. En octubre del 17, no solo llevó al poder por primera vez en la historia a la clase obrera, sino que corroboró la exactitud de las tesis de la Revolución Permanente, planteadas por Trotsky.

Gramsci llega a una conclusión parecida tiempo después y otra vez por un camino diferente: en Occidente la revolución sería mucho más difícil que en Rusia. Pero esta conclusión no se desprende de un análisis de la estructura económica, sino de un análisis centrado en el aspecto ideológico, en el consenso y hegemonía que logra la clase dominante. Como veremos más adelante.

Por un lado, la revolución rusa y su impacto en la clase obrera europea van a acercar las posiciones de Trotsky y Gramsci, tanto la adhesión del último a la III Internacional, como en las posiciones políticas y también por su interés y preocupación por la cultura y el arte. Por otro lado, el viaje a la URSS de Gramsci, quien reconocerá tiempo después como maestro a Trotsky, establecerá un lazo entre ambos revolucionarios. En parte esto se evidencia en el intercambio epistolar sobre el movimiento artístico. Ante la consulta del padre de la revolución permanente sobre el movimiento futurista, Gramsci responde sobre la transformación de este movimiento, el cual había pasado de ser popular entre los obreros a congeniar, por lo menos sus referentes más destacados, en simpatizantes del fascismo "Los representantes principales del futurismo de antes de la guerra se han hecho fascistas".Gramsci, 1922.

Otro acercamiento entre ambos revolucionarios se dio a partir de la lucha librada por el fundador del ejército rojo contra la naciente burocracia en la URSS. Para 1923, en el Nuevo Curso, Trotsky denuncia las tendencias crecientes a la burocratización, en parte porque señala que los mejores cuadros obreros y el partido estaban configurados a diferentes tareas: "En otras palabras, la fuente del burocratismo radica en la creciente concentración de la atención y de las fuerzas del partido en las instituciones y aparatos gubernamentales y en la lentitud del desarrollo de la industria". La incorporación al partido de cuadros obreros y la democracia obrera son las alternativas que el dirigente ve para controlar y combatir la burocratización. Es la democracia obrera: "El único medio de triunfar sobre el corporativismo, sobre el espíritu de casta de los funcionarios, es realizar la democracia".Trotsky: 2015.

Mientras Trotsky libra una batalla en la URSS contra la burocratización, Gramsci libra una batalla contra la conducción del Partido Comunista Italiano (PCI) en manos de una tendencia ultraizquierdista. Como señala Massari, Gramsci hace suya muchas de las posturas y las denuncias contra el proceso que se iniciaba en la URSS, pero "no capta plenamente la esencia de la batalla abierta con el Nuevo Curso". Para Gramsci esta denuncia se centra en una cuestión "fundamentalmente al aparato y de su composición social".Massari: 1996. Trotsky no solo denuncia el funcionamiento del aparato del partido, sino que el fortalecimiento de los Kulak, más la burocracia del partido y el estado, dan forma a una alianza que podría poner fin al proceso revolucionario y comenzar un proceso de restauración. Trotsky focaliza en dos aspectos: el peligro de un ascenso del capital privado no está dado por faceta de intermediaria, sino por control creciente y dirección de la producción, por otro lado, la burocratización, "amenaza con separar al partido de las masas y, por lo tanto, debilitar el carácter de clase del partido (...)".Trotsky: 2015. Paradójicamente esto último será una de las preocupaciones centrales en el pensamiento del revolucionario italiano, cuando señala que la filosofía de la praxis debería elevar a las masas del sentido común; "si se afirma la exigencia del contacto entre intelectuales y gente sencilla no es para limitar la actividad científica y para mantener una unidad en el bajo nivel de las masas, sino precisamente para construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de las masas y no solo de escasos grupos intelectuales".Cuaderno 11, párrafo 12. Una vez más, tanto Trotsky como Gramsci convergen en que las masas deben tener un lugar relevante en el proceso revolucionario, pero creemos que una vez más parten de diferentes lugares. Mientras el líder soviético parte de la necesidad de que las masas dirijan el estado socialista y sean un freno para el proceso de burocratización naciente, lo cual conlleva una participación en la vida productiva y organizativa que garanticen la participación del proletariado en la conducción del estado, Gramsci está pensando en una unificación en un bloque intelectual-moral, sin una base material, que pueda dar cuenta de esta unificación.

Cuando estallaron las diferencias internas en el Partido Comunista de la URSS, Gramsci ya estaba en Viena procedente precisamente de Rusia. Este período es bien documentado por Massari, quien revela el interés y preocupación de Gramsci por dichas disputas internas. En cuanto a su interés, desde Viena solicita información sobre el tema y en cuanto a la preocupación está centrada en el peligro que conllevaba una lucha interna, la cual, según el pensador sardo, tendría repercusiones negativas no solo en la URSS sino en los diferentes PC de Europa y el mundo. Massari señala que Gramsci se pone claramente del lado de Trotsky y eso se documenta en una serie de cartas enviadas a la conducción de la dirección del PCI, entre ellos Togliatti, "el 13 de enero de 1924, pidiendo mayor información sobre la lucha en curso y limitándose a definir como 'irresponsable y peligroso' el ataque público lanzado por Stalin contra Trotsky".Massari, 1996. En una carta posterior, fechada el 9 de febrero y con las lecturas de los documentos de Trotsky, Gramsci sale al cruce de Urbani (Terracini) "según el cual el grupo de Stalin estaba virando hacia la izquierda y no hacia la derecha como estaba ocurriendo",Massari, 1996. por otro lado, realiza un repaso histórico reivindicando la revolución permanente y la adhesión de Lenin a estas tesis y celebra el encuentro de ambos revolucionarios.

Por otra parte, en ese 1924, Gramsci también se dispone a librar una batalla interna contra la dirección ultraizquierdista del PCI. Le señala a sus compañeros, en gran parte inspirándose en Trotsky, -señala Massari que reproduce parte de la crítica de Trotsky y los 46 a la dirección del PC de la URSS- la importancia de las células fabriles, como nexo entre el partido y las masas "El partido no puede separarse de las masas, no se puede renunciar a las células de fábrica" (...). No se puede imponer su voluntad de arriba hacia abajo, sin que deba someterse continuamente al control de las instancias de base, del movimiento, del proletariado (...)".Massari, 1996. Así, el pensador italiano hace suyas las posiciones de la oposición de izquierda.

Otro punto de acercamiento de Gramsci con respecto a Trotsky -que señala Massari- es sobre la llamada "cuestión alemana". Gramsci sale en defensa de la "oposición de izquierda" ante el intento de adjudicarle el fracaso del putsch de 1923, por parte de la dirección de la Internacional Comunista, conducida por Zinoviev y la Troika burocrática con Stalin y Kamenev: "Si hubo errores, fueron cometidos por los alemanes. Los compañeros rusos, esto es, Radek y Trotsky, al creer en los milagros de Brandler y compañía, pero, de hecho, también en ese caso, su posición no fue de derecha, sino más bien de izquierda, tanto que terminaron siendo acusados de golpismo".Massari, 1996. Aunque, así Gramsci no solo sale en defensa de la Oposición, sino también, de paso, libra de toda responsabilidad a Zinoviev y la conducción de la Internacional, por el fracaso en Alemania. Sobre la "cuestión alemana" volveremos en el último período.

Como pudimos abordar, el periodo de 1917-1926, Trotsky y Gramsci están situados en posiciones divergentes, pero con el correr de los años esas posiciones se van aproximando, hasta cerrar el periodo en puntos de acuerdo: la democracia obrera, relación dirección con las masas, el arte y la revolución, etc.

Segundo Período: 1926-1930

La segunda mitad de la década del 20 encontrará a Trotsky expulsado del Partido y la URSS, mientras que Gramsci comenzará su presidio en la cárcel del Fascismo. Estas condiciones y otras propias de la visión del dirigente italiano, marcarán un viraje en sus posiciones con respecto a Trotsky y la Teoría de la Revolución Permanente que se terminarán de confirmar y profundizar a partir de los años 30.

Para 1926 ya la lucha interna por la conducción de la URSS estaba en pleno auge. La Oposición de Izquierda y más tarde la Oposición Unificada, estaban librando una ardua batalla contra la burocratización del estado soviético. En este marco y bajo la conducción del stalinismo, el conflicto se extiende internacionalmente, al resto de los partidos comunistas de la III Internacional: cada partido es forzado a alinearse con la conducción stalinista.

En este marco, es donde tiene lugar lo que Massari denominará “la paradoja italiana” la cual contendrá dos aspectos. Se produce un alejamiento del pensador sardo, del fundador del Ejército Rojo; se produce el acercamiento de Bordiga a este último. Lo cual tendrá sus repercusiones en la propia interna del PCI. En un segundo aspecto, mientras Gramsci toma partido por la conducción mayoritaria stalinista en la Internacional, sigue en parte reivindicando aspectos de la revolución permanente.

Siguiendo el análisis de Massari, la lucha interna italiana, entre las posiciones de Gramsci y las de Bordiga, se mezclarán en forma desordenada con las divergencias dentro de la Internacional Comunista: “Gramsci sustentó abiertamente las posiciones de Trotsky, cuando Bordiga se callaba” (Massari, 1996). Pero cuando el último, se aproximó a las posiciones de Trotsky, es cuando Gramsci se distancia del líder soviético, sin renegar de sus posiciones anteriores, sino realizando críticas superficiales. En otras palabras, para 1925 Gramsci ve el interés de Bordiga por los debates en la Internacional Comunista, como una posible extensión de esas disputas al PCI.

En este punto, la “paradoja” es que mientras Gramsci de distancia de Trotsky, para enero de 1926, se celebra el III Congreso del PCI, donde se redactan las llamadas Tesis de Lyon, donde se aprecia todavía la influencia del futuro fundador de la IV Internacional. En principio, en las Tesis de Lyon, no sólo se evidencia el rechazo a la teoría del “etapismo” en la revolución, sino que lleva en sí principios de la Revolución Permanente. Massari cita al respecto, las Tesis 43, “Esas soluciones intermedias no pueden ser todas previstas, porque todos los casos deben estar adaptadas a la realidad. Deben sin embargo permitir que se construya un puente para las consignas del partido, y debe quedar cada vez más evidente para las masas que su eventual realización se resolvería en una aceleración del proceso revolucionario y en un inicio de luchas más profundas” (...) “ Es necesario, en el proceso de las luchas cotidianas, ayudar a las masas a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa socialista de la revolución. Este puente debe incluir un sistema de reivindicaciones transitorias, que parta de las condiciones actuales y de la conciencia actual de amplias capas de la clase obrera y conduzca, invariablemente, a una única y misma conclusión: la conquista del poder por el proletariado”(Massari, 1996. El destacado es nuestro).

En cuanto a la disputas que se libran en la URSS, como señalamos,al principio Gramsci, como conducción del PCI, no toma partido por ningunos de los dos bandos, hasta que finalmente lo hace:“Pero ahora declaramos que consideramos fundamentalmente justa la línea política de la mayoría del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, y que en ese mismo sentido se pronunciará sin duda la mayoría del partido italiano si llega a ser necesario plantear enteramente la cuestión. No queremos, y consideramos inútil, hacer una agitación o propaganda con vosotros o con los camaradas del bloque de la oposición (...) Repetimos que nos impresiona el hecho de que la actitud de la oposición afecta a todas las líneas política del Comité Central y hiere, por tanto, el corazón mismo de la doctrina leninista”.La Oficina Política del PCI,(1926) “Carta al Comité Central del Partido Comunista (Bolchevique) de la Unión Soviética”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual ". Catarata. Edición Digital. Así Gramsci, se coloca bajo el ala oficialista de la URSS -se niega a realizar una campaña en favor de esta, en parte, porque en la carta, no se coloca el orden del día de la discusión en el seno de la repúblicas soviéticas y la internacional- pero no esgrime una defensa del proceso de burocratización de la URSS, ni de la “Teoría del socialismo en un solo país”. La justificación llega por sus temores de fractura dentro de la conducción revolucionaria y la puesta en riesgo de la Hegemonía del proletariado y su alianza con el campesinado, acusando si a la oposición de forzar dichas diferencias. Es aquí, donde –surge la apreciación de Massari, a la que hicimos referencia en el primer apartado- Gramsci no logra captar el proceso de burocratización de la URSS, que no se limita al partido, sino a la formación de una nueva capa social, como denunciara Trotsky.

Tercer Período: 1930-1937

El tercer período que intentamos abordar estará caracterizado por una mayor divergencia entre las posiciones de Gramsci con respecto a las de Trotsky y menores las convergencias.

Ambos dirigentes políticos en este período, se encuentran desplazados de los lugares de dirección que ambos desempeñaban en sus respectivos partidos comunistas.Si bien ambos dirigentes ya para 1927, se encontraban desplazados de su conducción partidaria, para comienzos de la década del 30 este desplazamiento se profundizará más, en cuanto que Trotsky se encuentra exiliado de la URSS, sin un destino cierto y Gramsci continuará hasta pocos días antes de su muerte, su presidio en las cárceles del fascismo. Ese desplazamiento no está determinado sólo por un corrimiento de las posiciones dirigenciales del partido, sino por la persecución que ambos dirigentes sufren a manos del fascismo en el caso del italiano y del stalinismo en el caso de Trotsky.

Convergen tanto Trotsky como Gramsci , en que ambos se oponen al llamado “Tercer Periodo” aventurero y ultraizquierdista, impulsado por el stalinismo, conocido también como “clase contra clase”, en el momento en el que se produce el ascenso del fascismo en Europa. Tanto Trotsky como Gramsci se opusieron a la caracterización hecha por el stalinismo del “social-fascismo” para la socialdemocracia:“la oposición de Gramsci al “viraje”, a la teoría del “social-fascismo”, a la expulsión de “los tres”,Refiere a Pietro Tresso, Alfonso Leonetti y Paolo Ravazzoli, miembros del PCI, que se opusieron a esta política del llamado tercer periodo y fueron expulsados del partido, tiempo después se sumaron a la Oposición de Izquierda. y sobre todo a la línea sectaria de la dirección italiana, que tendía a simplificar el proceso de derrocamiento del fascismo, excluyendo toda posibilidad de un intermedio democrático, de un “periodo de transición” entre la dictadura fascista y la del proletariado” , como afirma Massari, este posicionamiento da cuenta que Gramsci no adhirió a esta concepción del stalinismo, ni en la cárcel (Massari, 1996)

Por el lado de las divergencias, Gramsci acusa a Trotsky de tener una posición de “industrialismo”:“La tendencia de Leone Davidovi (Trotsky) estaba íntimamente relacionada con esta serie de problemas, y me parece que esa relación no se ha puesto suficientemente de manifiesto (...) de conceder la supremacía en la vida nacional a la industria y a los métodos industriales, acelerar con medios coactivos extremos la disciplina y el orden de la producción, adecuar las costumbres a las necesidades del trabajo”Gramsci, Antonio. (1934) “Racionalización de la producción y del trabajo”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual". Catarata. Edición Digital. En este pasaje escrito en 1934, Gramsci retoma, fuera de contexto, planteos hechos por Trotsky casi 10 años antes, sobre el retraso de la industria con respecto a la agricultura y el desfase entre los precios de un sector con el otro, en lo que el fundador del Ejército Rojo denomino el problema de las “Tijeras”. Pero, como es sabido, fue Stalin el que impondrá a sangre y fuego la colectivización forzosa del campo, con métodos militares.

Gramsci analiza que en Occidente la revolución tendría que sortear determinados escollos, que en apariencia no estarían presentes en Oriente o en Rusia. Es así donde desarrolla su concepto de Hegemonía.El concepto de Hegemonía, Gramsci lo toma de Lenin y Trotsky, aunque si bien estos referirán al empleo del término, en el sentido de cómo lograr la hegemonía en la clase obrera, Gramsci lo utiliza para verificar en su análisis el dominio de las clases opresoras sobre las clases oprimidas. Antes de Lenin y Trotsky -como señala Anderson- Plejanov y Axelrod ya empleaban el término hegemonía (ver Anderson, 2018). Para el pensador italiano, la opresión del Estado en Occidente tiene dos vertientes, una dominación, que se da a través de la violencia ejercida por la Sociedad Política, (policía, fuerzas armadas, aparato jurídico, etc) y el consenso hegemónico, este último se logra a través de la “Sociedad Civil”, es decir, las instituciones que mantienen determinada “autonomía” con respecto al estado, ya sea la iglesia, los partidos políticos, la educación, etc. Gramsci profundiza en los aspectos de producción y distribución de la ideología dominante, lo cual es el aporte más destacado del pensador italiano al marxismo. Pero, creemos que el concepto de “sentido común” esa amalgama superestructural de ideas, creencias y supersticiones, etc, que juega un rol destacado en la dominación ideológica de las clases dominantes.

Para Gramsci, en Occidente primará el “consenso”, es decir, la imposición ideológica, que en parte daría la sensación a los ciudadanos europeos, de encontrarse en una sociedad más libre, que garantiza su participación y donde la explotación estaba de una manera más solapada. Mientras en Oriente, los estados presentaron un carácter más represivo y, por lo tanto, para gran parte de las clases subordinadas, sería más visible el opresor. Como señala Anderson en su ya clásico trabajo “Las Antinomias de Antonio Gramsci”, en determinados pasajes Gramsci coloca la Sociedad Civil por sobre el Estado en Occidente dando a entender que predomina la “hegemonía”, es decir, el consenso, sobre la dominación. Esta opera de trinchera ante las crisis y las acciones revolucionarias,”es la ascendencia cultural de la clase dominante la que garantiza esencialmente la estabilidad del orden capitalista” (Anderson, 2018). Esto dicho en la Italia donde se impuso un régimen de represión fascista.

En principio nos gustaría detenernos en esta concepción sobre Oriente y Occidente, ya que Gramsci a lo largo de sus diferentes escritos, planteo luchar por no caer en determinismo y en esta división creemos que si lo hace. Cuando uno parte de sostener que en Occidente los aparatos ideológicos están más fortalecidos que en Oriente, creemos que es en parte subestimar el poderío del zarismo en el caso particular de Rusia. Este último si bien tenía como pilares, el ejército y una extendida burocracia imperial, también contaba con resortes poderosos en el plano ideológico, el papel de la Iglesia Ortodoxa no era menor, la educación desde los niveles más elementales hasta universitarios, medios de comunicación, la imposición y dominación rusa sobre otras naciones, el chauvinismo y el paneslavismo, no se enmarcaban solamente en el plano territorial y económico, sino que se extendía al plano cultural. Por otra, parte en Occidente y nadie mejor que Gramsci para dar testimonio de ello, el poderío o el papel predominante de la Sociedad Civil y el consenso hegemónico, no fueron suficientes para parar la oleada revolucionaria que provenía del Este, lo cual llevó a la constitución de regímenes de los más autoritarios y totalitarios del siglo XX, como lo fueron el fascismo en Italia, el nazismo en Alemaniay el régimen franquista en España, para nombrar solo algunos ejemplos.

La caracterización de Gramsci sobre la antinomia Occidente/Oriente lo lleva a la conclusión que las estrategias para la toma del poder deben ser diferentes: después de todo, en la Rusia “Oriental” triunfó la revolución, que fue derrotada en Occidente. Para el pensador italiano, en Oriente la revolución socialista había triunfado por que como ya referenciamos más arriba, era una sociedad en la predominaba más la dominación (fuerza) que el consenso (hegemonía), por lo tanto, la estrategia de “Guerra de Movimiento” era la adecuada, mientras que, en Occidente, se requería de una estrategia ligada a la “Guerra de Posiciones”, es decir, de un avance lento, pero seguro en determinadas posiciones del campo ideológico y cultural. Gramsci se aparta de Trotsky, al señalar a este como el referente de la “Guerra de Movimiento”: “En relación con las cuestiones suscitadas por Borenstein, el cual puede considerarse, de un modo u otro, como el teórico político del ataque frontal en un periodo en el cual solo es causa de derrota”.Gramsci, Antonio (1932) “Paso de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) a la guerra de posiciones también en el campo político”. En “Gramsci, Antonio (2023) “Antología; Para pensar la reforma moral e intelectual ".Catarata. Edición Digital. Gramsci, equipara la “Guerra de Movimiento” con la Revolución Permanente, que antes supo tomar como programa, como pudimos observar en el primer periodo.

Para ir por partes, primero creemos necesario preguntarnos, ¿Fue la estrategia implementada por los bolcheviques una “Guerra de Movimiento” o una “Guerra de Posición”? Gramsci al sostener que los bolcheviques implementaron una “Guerra de Movimiento”, olvida que, al comenzar el proceso revolucionario, los bolcheviques no ocupaban un lugar ni central, ni mayoritario en el movimiento revolucionario. Entre febrero y octubre del 17, los bolcheviques no siempre recurrieron a la lucha insurreccional. Por el contrario, desde las Tesis de Abril y “Todo al poder a los soviets”, se pasó a enfrentar el asalto del golpe contrarrevolucionario de Kornilov, en defensa de la revolución, pero “sin ningún apoyar al gobierno provisional”. Por otra parte, gran parte de los dirigentes bolcheviques tuvieron que exiliarse nuevamente. Es decir, que si analizamos detenidamente el período que va desde la caída revolucionaria del zar a la insurrección proletaria, los bolcheviques modificaron sus tácticas, adecuaron sus consignas y sus intervenciones políticas a las circunstancias, conquistando posiciones dentro de la clase obrera, ganándose al campesinado y atrayendo para su campo a los soldados disconformes con el gobierno provisional y la guerra. En este marco, los bolcheviques y Trotsky como una de sus figuras centrales, podrían ubicarse más cerca de la “Guerra de Posiciones” de lo que Gramsci supuso, recurriendo a la insurrección (ataque frontal) y la toma del Palacio de Invierno, en el momento que ya controlaban el Soviet, las guarniciones militares y los sindicatos de Petrogrado.

Gramsci define la “Guerra de posiciones no sólo está constituida por trincheras propiamente dicha sino, por todo un sistema organizativo e industrial del territorio que está detrás del ejército desplegado y que es lo que permite especialmente el tiro rápido de los cañones, de las ametralladoras, de los fusiles y de su concentración (aparte de su abundancia, y el poder sustituir rápidamente el material perdido después de un ataque)” (...) “los Estados más avanzados, en los que la “sociedad civil” se ha convertido en una estructura muy compleja y resistente ante las “irrupciones” catastróficas del elemento económico inmediato (crisis, depresión, etc): las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras en la guerra moderna”.Gramsci Antonio. “Cuadernos de la cárcel, cuaderno 7, párrafo 10”. En: Larrauri, Maite y Sánchez, Dolores. (2018) “Contra el elitismo. Gramsci: manual de uso”. Ariel. Barcelona.

En este punto Gramsci toma distancia del catastrofismo. Esto es retomado y reivindicado por pensadores y políticos postmodernos, postmarxistas y reformistas, convirtiéndose en la piedra angular para que estas corrientes pudieran construir determinados “sentidos comunes” en términos “gramscianos”, contra la izquierda revolucionaria. Desde la falsa interpretación que toda crisis económica presupone la caída del capitalismo, pasando a todo rechazo por mejoras en condiciones laborales, culturales y sociales. En un segundo plano, dichos “sentidos comunes” son utilizados para descartar la vigencia histórica que conlleva la crisis capitalista, la guerra imperialista y la revolución socialista, por lo que se conforman con un “capitalismo más humano”. En parte no es casual que, como sostiene Hobsbawm (Hobsbawm, 2011), la influencia del pensador italiano sería mayor en aquellos países donde los partidos de izquierda habían abandonado la “dictadura del proletariado” como propuesta de gobierno. En este sentido, al distanciarse del carácter catastrofismo del derrumbe del capitalismo, no solo lo hace de los mayores exponente del marxismo como Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo, sino que además, como señala Heller, por un lado “no puede dejar de tener presente el factor dislocado que proviene de la base económica capitalista y sus tendencias a la disolución de las relaciones sociales que se difunden a todo el cuerpo social” y por otro lado, se aleja de todo elemento objetivista en nombre del rescate de la subjetividad:“Según Gramsci, en definitiva, toda objetividad puede ser identificada (sin mediaciones) con la subjetividad humana, su rechazo al positivismo materialista adquiere así un sesgo idealista” (Heller, 2017)

Conclusiones

Entendemos que en un contexto de crisis capitalista y de guerras imperiales, se vuelve crucial, volver sobre experiencias revolucionarias ya sean las que hayan conducido a triunfos, como las que suscitaron derrotas. Puesto que tanto unas, como otras, son herramientas teóricas y prácticas para las generaciones actuales de revolucionarios. En este sentido, tanto Trotsky como Gramsci, nos brindan las posibilidades de retomar viejos y actuales debates. Gramsci ha aportado un estudio de lo que el marxismo denomina la superestructura, aportando conceptos que adquieren mayor relevancia a la hora de entender la dominación y la construcción de hegemonía de las clases opresoras. Pero entendemos, que sus estudios han dejado de lado todos los análisis que conlleva el desenvolvimiento de lo que el marxismo denomina la estructura económica. En parte, su posición marcada por sus temores a no caer en determinismo económico y de posiciones positivista, provocaron en primer lugar, que en ciertos momentos se caiga en otros tipos de determinismo, que podríamos denominar cultural e ideológico. Si bien la lucha no se circunscribe a una esfera económica, tampoco se puede circunscribir a la esfera cultural e ideología, la lucha como ya lo ha enseñado en tiempo y forma Lenin, la lucha revolucionaria no se puede librar solo en el plano económico, pero tampoco solo en el cultural.Como ya señalara hace casi 4 décadas Perry Anderson, plantear la lucha en la esfera cultural guarda una limitación muy importante, sobre todo cuando uno se para desde la clase social, que no posee los medios de producción cultural. En definitiva, el alejamiento de las posiciones de Gramsci del “catastrofismo” y el “objetivismo”ha dado pie al surgimiento de diferentes corrientes dentro y fuera de la izquierda, que reducen “la guerra de posiciones” a obtener determinados éxitos electorales, ocupar posiciones dentro del estado burgués, creyendo que de esa manera se consolidan posiciones estratégicas.Tanto la deriva del PCI que lo llevo del oportunismo democratizante del eurocomunismo a su desintegración u otras experiencias latinoamericanas y europeas: desde los zapatistas que renunciaban a la lucha por el poder obrero y otras diferentes adaptaciones a los movimientos nacionalistas burgueses en Latinoamérica hasta Podemos y Syriza en Europa, que tuvieron como correlato una integración al estado burgués y en muchos casos a justificar políticas reaccionarias. Desprendiendo de su análisis el componente objetivo, poniendo énfasis en el aspecto subjetivo ideológico/cultural. Es necesario partir de la comprensión y la acción (praxis) que tanto la estructura como la superestructura, el objeto como el sujeto, como parte de un todo que se relaciona dialécticamente. Este carácter dialéctico, está presente en los aportes que pudimos analizar de León Trotsky quien parte de un análisis de la estructura económica a modo de diagnóstico, para poder ver la repercusión de está en la superestructura y como las luchas que se desarrollan en esta última, pueden afectar y modificar las base estructural de la sociedad. De esta manera Trotsky nunca recae en un determinismo económico, ni cultural e ideológico, ni se desliga del aspecto objetivo ni subjetivo de la realidad social.

Bibliografía

Anderson, Perry (2018). “Las Antinomias de Antonio Gramsci”. Akal. Madrid. Ed. Digital

Eagleton, Terry (1997) “Ideología. una introducción” Paidós. Barcelona

Massari, Roberto. (1996)“Trotsky y Gramsci”. En Defensa del Marxismo N ° 13. Editorial Rumbos. CABA

Heller, Pablo. (2017)“Gramsci una lectura crítica de su legado teórico y político”. En Defensa del Marxismo N ° 50, Editorial Rumbos. CABA

Hobsbawm, Eric. (2011)“Cómo cambiar el mundo”. Crítica. Barcelona

Larrauri, Maite y Sánchez, Dolores. (2018)“Contra el elitismo. Gramsci: manual de uso”. Ariel. Barcelona

Rath, Christian. (2017) ” Antonio Gramsci y la revolución rusa” En Defensa del Marxismo N ° 50, Editorial Rumbos. CABA

Rieznik, Pablo. (2008)“Catastrofismo, forma y contenido” En Defensa del Marxismo N ° 35, Editorial Rumbos. CABA

Trotsky, León. (2015)“Nuevo Curso y anexo”. Edicions Internacionals Sedov. Valencia. En: https://www.marxists.org/espanol/trotsky/eis/el-nuevo-curso-2da-ed-trotsky-1923.pdf

Publicamos a continuación una ponencia presentada en el III Evento Internacional León Trotsky, realizado en la ciudad de Buenos Aires (octubre 2024) en el panel de «Cruces Teóricos II: Trotsky y Gramsci» por el compañero Diego Vazquez.

Tanto León Trotsky como Antonio Gramsci fueron dos destacados revolucionarios del siglo XX. El propósito del trabajo fue analizar las convergencias y disidencias que se produjeron a lo largo de la vida de estos dos revolucionarios. Para ello, se empleó una periodización que va desde 1917-1926, 1926-1930 y 1930-1937.

En el primer periodo se pudo apreciar que tanto Trotsky, dirigente y protagonista de la Revolución Rusa, como Gramsci, ya destacado dirigente del Partido Socialista Italiano (PSI), convergen en la importancia de la Revolución Rusa como primera experiencia socialista y en el interés por movimientos culturales. Sin embargo, hay divergencias en las diferentes apreciaciones sobre el marxismo, la revolución y el papel del Partido Bolchevique en la Revolución de Octubre, así como en la perspectiva internacional que abría la nueva revolución.

Este período, sobre todo entre los años 1923 y 1926, estuvo marcado por una mayor aproximación entre ambos revolucionarios, influenciada por el dirigente soviético sobre el pensador italiano, quien adherirá a la Teoría de la Revolución Permanente y hace suyas las denuncias contra la burocratización del partido revolucionario.

El segundo período estuvo marcado por un distanciamiento entre ambos revolucionarios, en parte por lo que Roberto Massari denominó la «paradoja de Gramsci», la cual estuvo centrada en una adhesión de este último a la dirección de la burocracia de la URSS en su lucha contra la oposición de izquierda, mientras que, por otro lado, seguía adhiriendo a los principios de la «teoría permanente».

El último período, 1930-1937, estará marcado por una mayor divergencia. En primer lugar, por el distanciamiento de Gramsci del «catastrofismo» y, por lo tanto, de las condiciones objetivas dadas para el desarrollo revolucionario.

A esto se suma la crítica que elabora Gramsci de lo que llamó «industrialismo», y que adjudica a Trotsky. En segundo lugar, su análisis sobre la «Guerra de Movimiento» y «Guerra de Posiciones», ligando a la primera a la Teoría de la Revolución Permanente y a la segunda como la lucha por la Hegemonía Ideológica.

Primer Período: 1917-1926

La revolución rusa encuentra a ambos revolucionarios en diferentes contextos políticos, económicos y culturales. Trotsky ya es un dirigente con una trayectoria reconocida dentro del marxismo europeo y parte fundamental de la revolución triunfante. Por su parte, Gramsci es un dirigente que podríamos caracterizar de «recién» llegado al marxismo y que está fuertemente influenciado por el idealismo italiano. Como señala Sacristán, Gramsci va a «asimilar elementos» del marxismo en Turín, entre intelectuales y el calor de la lucha obrera. 1Sacristán: 2023.

Así, Gramsci va a converger, en ocasiones, con Trotsky, partiendo de diferentes lugares: mientras el primero lo hará desde el idealismo, el segundo lo realizará desde el materialismo dialéctico. 2Este punto de partida de diferente perspectiva, pero que llega al mismo punto de convergencia, fue trabajado por Sacristán.

Al repasar algunos de los textos de Gramsci podemos apreciar divergencias con respecto a la perspectiva bolchevique. En su famoso texto «La revolución contra El Capital», Gramsci parte de un análisis sobre la situación rusa más próxima a la visión de los mencheviques que de los bolcheviques. Sostiene en dicho texto: «los bolcheviques reniegan de Karl Marx». Llega el pensador italiano a esta conclusión, debido a que Lenin, Trotsky y los bolcheviques, habrían decidido tomar el poder más allá de lo que Marx habría escrito. Es decir, que primero deberían desarrollarse las fuerzas productivas capitalistas (posición defendida por los mencheviques), para luego poder, si, dar paso a la revolución socialista. Está claro que Gramsci no estaba tan entrado en el materialismo histórico, como tampoco lo estaba en cuanto a los escritos de Lenin y Trotsky. Se coloca del lado bolchevique no por los análisis propios de estos, sino por una conclusión idealista, «(…) los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído», afirmará. Es decir, desmantela todo el análisis científico en Marx y reduce su marxismo a una mera cuestión idealista «Viven (sobre los bolcheviques) el pensamiento marxista, el que nunca muere, el que es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, y que en Marx se ha contaminado con incrustaciones positivistas y naturalistas». Estas conclusiones de Gramsci no de casualidad son reivindicadas por diferentes tendencias posmodernas y posmarxistas, «Gramsci señaló el economicismo como obstáculo a la hora de interpretar correctamente al mundo. En uno de sus primeros artículos -titulado inequívocamente ‘Contra el Capital’- critica la concepción del marxismo que se considera una ciencia: ‘la historia -escribe- no es un cálculo matemático’. Y este punto de vista acompañó todos sus criterios posteriores».3Larrauri-Sánchez: 2018. El uso y desuso de Gramsci es una característica particular del posmodernismo, quien ha tratado a lo largo de los últimos años de borrar todo carácter marxista del pensamiento del italiano.

Trotsky ya había llegado en 1905 a la siguiente conclusión: que la derrota del zarismo era posible y que esa posibilidad estaba en manos del proletariado en alianza con el campesinado. El dirigente de la revolución de octubre arriba a esta conclusión, desde un análisis material: la burguesía es una clase débil en Rusia, que no contaba como en Occidente con siglos de desarrollo económico y político, que en parte transformó a la burguesía occidental en una clase revolucionaria capaz de poder derrotar al absolutismo. Así, cuando la caída del zarismo estuviera a la orden del día, era el proletariado ruso quien debía conducir la revolución. En octubre del 17, no solo llevó al poder por primera vez en la historia a la clase obrera, sino que corroboró la exactitud de las tesis de la Revolución Permanente, planteadas por Trotsky.