Sobre la Conferencia Internacionalista convocada en Nápoles.

Escribe Guillermo Kane.

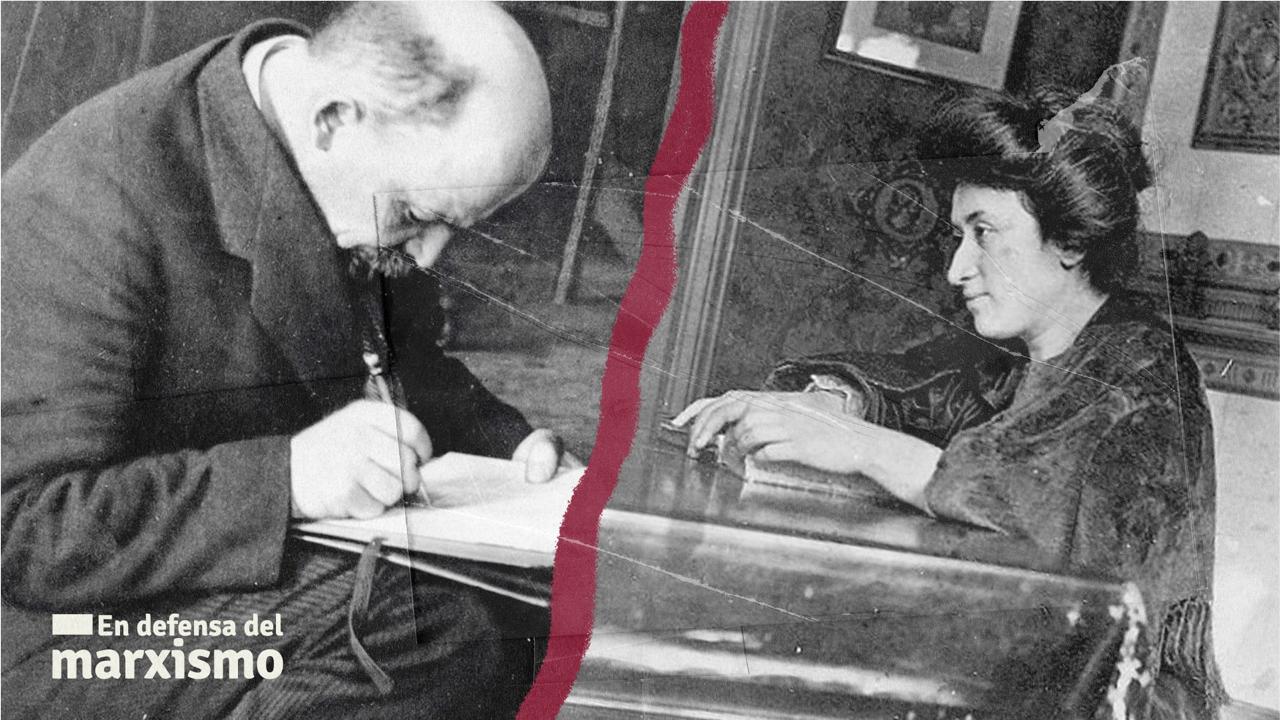

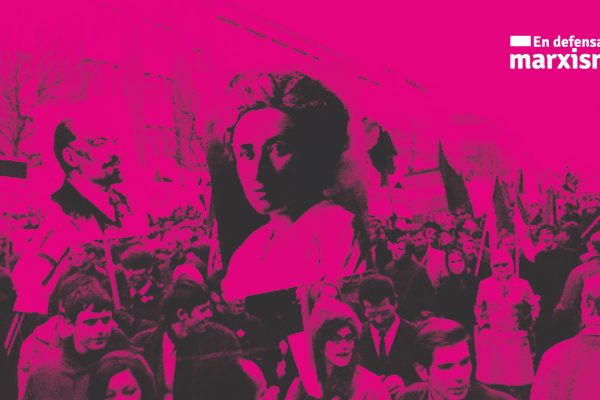

Rosa Luxemburgo y Lenin: controversias entre dos revolucionarios

Reflexiones en torno al libro “Huelga de masas, partido y sindicatos“

Rosa Luxemburgo y Lenin: controversias entre dos revolucionarios

Reflexiones en torno al libro “Huelga de masas, partido y sindicatos“

Lo primero que corresponde destacar de la obra de Rosa Luxemburgo “Huelga de masas, partido y sindicatos” es que es un alegato contra la colaboración de clases y el conservadurismo burocrático de los dirigentes de la socialdemocracia alemana y de los sindicatos. La revolución rusa de 1905 provocó un enorme impacto en el movimiento obrero y socialista de la época. La irrupción de un poderoso movimiento huelguístico de masas que estremece y pone en jaque al régimen zarista, el bastión ni más ni menos de la reacción europea, resalta la importancia de la acción directa, y el valor de la huelga general de la clase obrera, contrastándola con el parlamentarismo y la adaptación a una práctica rutinaria de los dirigentes del partido y de los sindicatos alemanes. La obra aquí nombrada de Rosa Luxemburgo, elaborada cuando la onda expansiva de la revolución rusa se abrió paso en el viejo continente, tiene el mérito de poner de relieve el alcance político revolucionario de los acontecimientos en Rusia y las enseñanzas que dejaba para todo el movimiento obrero mundial. Lo cual le valió ataques de sus detractores acusándola de “desviacionismo anarquista” y de dejarse arrastrar por el “espontaneismo”.

Las diferencias entre Rosa Luxemburgo y Lenin deben ser valoradas en este contexto. Más allá de las discrepancias, hay una coincidencia entre ambos fundamental que es una demarcación y condena tajante del oportunismo y de la deriva a la colaboración de clases y el revisionismo presente en las filas de la socialdemocracia, y que se registraba tanto en Alemania como en Rusia. Incluso Rosa Luxemburgo visualizó más tempranamente esta bancarrota política e ideológica, muy probablemente porque estaba sumergida en forma más íntima y directa en el derrotero y los debates al interior del Partido Socialdemócrata Alemán.

Espontaneidad y organización revolucionaria

Tanto a Rosa Luxemburgo, como a Lenin, no se les escapaba, que la dinámica de las luchas de clases y las relaciones entre la clase, partido y dirección eran una cuestión compleja. “La historia en general, y de las revoluciones en particular, es siempre más rica de contenido, más variada de formas y aspectos, más viva y más ‘astuta’ de lo que imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases más avanzadas”. (Lenin: La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1998, p. 102.)

Tampoco puede tildarse ligeramente a Rosa Luxemburgo de “anarquista “o" "espontaneista” cuando siempre, a lo largo de su vida y trayectoria militante, fue una mujer de partido.

Lejos de ignorar al partido, Rosa Luxemburgo exigía de éste mayor iniciativa y determinación y fue uno de los factores que incidió en su distanciamiento y ruptura con Kautsky en 1910, en la que Rosa Luxemburgo reclamó un plan de acción para arrancar al gobierno prusiano una ley electoral progresista: “Nuestro partido debe elaborar un esquema claro y definido acerca de cómo ampliar los movimientos de masas que él mismo ha provocado (...) Las manifestaciones callejeras no son, como las demostraciones militares, solamente el comienzo de la batalla (...) la expresión del conjunto de las masas en una lucha política (...) debe reforzarse e intensificarse, debe adoptar nuevas formas y más eficaces (...) Si al partido que las manda le falta determinación y no da a las masas la consigna acertada, habrá desánimo, desaparecerá el impulso y la acción entera se desbaratará”. ( Nettl, Paul: Rosa Luxemburgo, Ediciones Era, México, 1974. p. 342)

En todas las fases de su actividad militante hasta que fue asesinada —en el SDKPiL, en el SPD, en el USPD y, por supuesto, como dirigente indiscutible de la Liga espartaquista y del Partido Comunista de Alemania—, Rosa trabajó para construir el partido marxista. Su insistencia en la iniciativa y empuje de las masas, es una forma de destacar el potencial revolucionario de la clase obrera en oposición a las marcadas tendencias a una integración al orden social vigente por parte de la dirección revisionista socialdemócrata.

Lo que si puede afirmarse es que subestimó el lugar que ocupa el partido en tanto formación política organizada y disciplinada de la vanguardia, integrado por cuadros fogueados y entrenados en la lucha de clases. La subestimación en este plano tenía como contraparte la sobrestimación de la clase obrera tomada como totalidad y su capacidad a partir de su propia experiencia, de superar los escollos que se interponen en su camino. Sin embargo, la estructuración política de la vanguardia es insustituible. Un trabajo previo, preparatorio es fundamental, antes de que se produzcan los momentos culminantes de la lucha de clases y la improvisación a último momento se termina pagando muy cara, como se puede apreciar en la experiencia de la revolución alemana. La constitución como fuerza política independiente de la corriente espartaquista -que era el ala de izquierda de la socialdemocracia que desembocó luego en la formación del Partido Comunista- fue abordada tardíamente, cuando la revolución alemana ya había estallado y estaba en pleno desarrollo.

Las rebeliones, las irrupciones de masas constituyen una escuela para los trabajadores y como tal,son el laboratorio en la cual se va capacitando y entrenando para los momentos y las instancias decisivas de la lucha de clases. Pero esto no excluye, ni contradice, el papel del partido revolucionario como organizador y como factor decisivo para la victoria.

“La diferencia entre la teoría leninista de la organización y la teoría llamada de la espontaneidad –la que, por otra parte, no puede ser atribuida a Luxemburgo, sino con grandes reservas– reside, entonces, no en una subestimación de la iniciativa de las masas, sino en la percepción de sus límites. La iniciativa de las masas es capaz de una cantidad de magníficas proezas. Pero no es capaz por sí misma de producir, en el curso de la lucha, un programa claro y completo con vistas a una revolución socialista en la que están implicadas todas las cuestiones sociales (sin hablar de la posterior reconstrucción socialista). No es más capaz por sí misma de llevar a cabo una centralización de fuerzas suficiente como para provocar la caída de un poder del Estado fuertemente centralizado y que dispone de un aparato represivo [...]. En otros términos, los límites de la espontaneidad de las masas comienzan a hacerse perceptibles si se comprende que una revolución socialista victoriosa no puede ser improvisada. Mientras, la “pura” espontaneidad de las masas se reduce siempre a la improvisación”. (Ernest Mandel, extraído del libro de Daniel Guerin, Rosa Luxemburg y la espontaneidad revolucionaria. Ediciones Anarres, Colección Utopía Libertaria, Buenos Aires - Argentina, s/f. ISBN: 987-20875-1-2. Disponible en forma digital en: http://www.quijotelibros.com.ar/anarres.htm)

La “pura” espontaneidad-agrega- no existe más que en los libros de cuentos de hadas sobre el movimiento obrero, no en la historia real. Lo que generalmente se entiende por “espontaneidad de las masas”, son movimientos que no han sido detalladamente preparados previamente por alguna autoridad central. Por lo contrario, lo que no debe entenderse por “espontaneidad de las masas” son los movimientos que se producirían sin ninguna “influencia política de afuera”.[...] Lo que diferencia las acciones “espontáneas” de la “intervención de la vanguardia” no es para nada el hecho de que en las primeras todos y cada uno hayan accedido en el curso de la lucha al mismo nivel de conciencia, mientras que en la segunda la “vanguardia” sería distinta de “la masa”. Lo que diferencia entre sí a ambas formas de acción no consiste tampoco en que en las acciones “espontáneas” no habría ninguna solución aportada al proletariado desde “fuera”, mientras que una vanguardia organizada respondería a las exigencias elementales de la masa “a la manera de un elite”, “imponiéndole” un programa.Nunca hubo acciones “espontáneas” sin alguna clase de influencia proveniente de elementos de vanguardia. La diferencia entre acciones “espontáneas” y aquellas donde “interviene la vanguardia revolucionaria” es esencialmente la siguiente: en las acciones “espontáneas” la naturaleza de la intervención de los elementos de vanguardia es inorgánica, improvisada, intermitente y no preparada (se manifiestan fortuitamente en tal empresa, en tal región o tal ciudad), mientras que la existencia de una organización revolucionaria permite coordinar, planificar, sincronizar conscientemente y regular en forma continuada la intervención de los elementos de vanguardia en la lucha “espontánea” de las masas. Tales son, y nada más, las exigencias del “supercentralismo” leninista” (ídem).

Al respecto, son oportunas algunas reflexiones de Trotsky, escritas en 1940 poco antes de su asesinato. “En realidad, la dirección no es, en absoluto, el ‘simple reflejo’ de una clase o el producto de su propia potencia creadora. Una dirección se constituye en el curso de los choques entre las diferentes clases o de las fricciones entre las diversas capas en el seno de una clase determinada. Pero tan pronto como aparece, la dirección se eleva inevitablemente por encima de la clase y por este hecho se arriesga a sufrir la presión y la influencia de las demás clases. (...)Un factor colosal de la madurez del proletariado ruso, en febrero de 1917, era Lenin. No había caído del cielo. Encarnaba la tradición revolucionaria de la clase obrera. Ya que, para que las consignas de Lenin encontrasen el camino de las masas, era necesario que existiesen cuadros, por muy débiles que estos fueran en principio, era necesario que estos cuadros tuviesen confianza en su dirección, una confianza fundada en la experiencia del pasado. Rechazar estos elementos es simplemente ignorar la revolución viva, sustituirla por una abstracción, ‘la correlación de fuerzas’, ya que el desarrollo de las fuerzas no cesa de modificarse rápidamente bajo el impacto de los cambios de la conciencia del proletariado, de tal manera que las capas avanzadas atraen a las más atrasadas, y la clase adquiere confianza en sus propias fuerzas. El principal elemento, vital, de este proceso es el partido, de la misma forma que el elemento principal y vital del partido es su dirección. El papel y la responsabilidad de la dirección en una época revolucionaria son de una importancia colosal“ (Trotsky, extraído de Controversias marxistas . Lenin y Rosa Luxemburgo, D fundación estudios socialistas)

Clase, partido y dirección

Las relaciones entre las masas, el partido y la dirección es un proceso en movimiento. Lejos de tratarse de algo petrificado, es un proceso vivo, no tienen una dirección unívoca, sino cambiante, en función de los avatares de la lucha de clases. En ciertas circunstancias las masas pueden situarse a la izquierda del partido y el partido a su vez a la izquierda de la dirección, particularmente cuando estamos frente a una onda ascendente de la lucha de clases, y sube la marea revolucionaria. Una correlación inversa tiene más condiciones para desarrollarse en momentos de reflujo de la lucha popular donde impera un quietismo y la apatía de la clase obrera. La revolución de 1905 tomó hasta cierto punto desprevenida a la socialdemocracia, no solo a los mencheviques sino a los propios bolcheviques, quienes fueron arrastrados por los acontecimientos. Pero ese empuje de los explotados no es permanente. Los trabajadores pasaron a ejercer una presión negativa, cuando el ascenso revolucionario en Europa se frenó y la revolución rusa quedó aislada, en el marco de un país atrasado y extenuado por años de guerra mundial y guerra civil. “Este mismo proletariado permitió que la revolución fuese estrangulada por una burocracia surgida de sus propias filas” (Trotsky Fundación estudios socialistas, obra citada)

Hacer una exaltación de la fuerza elemental y creativa de las masas, es válido a condición de evitar una simplificación. Al analizar la revolución rusa de 1905, Rosa Luxemburgo puso el acento en la acción de las masas, para oponerlo al conservatismo de los dirigentes de la socialdemocracia quienes impugnaban el planteo de la huelga general y su vigencia en esa etapa, tildándola de aventurera, prematura e imprudente. Esa batalla hizo que la dirigente polaca cargara las tintas en la entrega y combatividad de la clase obrera – un señalamiento por cierto válido - pero sin detenerse en el límite del movimiento propio de la clase obrera. En la revolución de 1905 quedó expuesta la necesidad de contar con una dirección capaz de prever y trazar una estrategia para la toma del poder. Y doce años más tarde, esa necesidad estaba presente y fue clave para el desenlace victorioso de la revolución. La auto organización de la clase obrera tropieza con límites insalvables y eso puede advertirse incluso en los soviets - organismos de doble poder y, en esa medida, una creación más elevada de las masas en lucha-. Lejos de disolver la confrontación entre partidos, la hacen más intensa e imprescindible que nunca. La orientación que debían seguir los soviets o sea el rumbo de la revolución se expresa y encarna en la lucha política entre los partidos.

Se ha pretendido presentar a Luxemburgo como opuesta a Lenin. Incluso se habla de luxemburguismo en contraposición con el bolchevismo como si se tratara de una corriente rival y alternativa a él. Se trata de algo que no se compadece con la realidad. La divisoria de aguas que se establece en el movimiento socialista internacional en ese entonces es entre reforma y revolución, entre internacionalismo versus socialpatriotismo, entre independencia de clase y colaboración de clases y unión sagrada con la burguesía. En esta confrontación, Rosa Luxemburgo y Lenin están en el mismo campo, en la misma trinchera. La tentativa por exagerar las diferencias es funcional a las corrientes anarquistas y autonomistas, que hacen el culto del movimientismo y son hostiles a la construcción de partidos o tendencias democratizantes que apuntan a presentar a Rosa Luxemburgo como embanderada de la “democracia” contra la “dictadura”bolchevique.

El libro ”Huelga de masas, partido y sindicatos”, que se pretende exhibir como la prueba de las diferencias insalvables apunta, en contraste con lo que sostienen algunos partidarios de Luxemburgo, contra la dirigencia socialdemócrata y no contra el bolchevismo.

Rosa Luxemburgo sale al cruce de la tesis prevaleciente y oficial de la socialdemocracia alemana de pretender generar las rebeliones y estallidos revolucionarios desde un despacho del partido: “Fijar de antemano la causa por la que estallarán las huelgas de masas y el momento en que lo harán no está en manos de la socialdemocracia, puesto que ésta no puede provocar situaciones históricas mediante resoluciones de los congresos del partido. Pero lo que sí puede y debe hacer es tener claridad acerca de las situaciones históricas cuando aparecen, y formular tácticas resueltas y consecuentes. El hombre no puede detener los acontecimientos históricos mientras elabora recetas, pero puede ver de antemano sus consecuencias previsibles y ajustar según éstas su modo de actuar” (Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicatos, Panorama,2024)

Diferencias

Cualquier abordaje con cierta consistencia, mostrará que tanto Luxemburgo como Lenin, estaban de acuerdo en que la tarea del partido revolucionario no era imponer un esquema preexistente a las masas y dictar un calendario para la revolución. Ambos entendían que las masas se mueven a su propio ritmo y cuando los acontecimientos estallan la tarea de los revolucionarios es entenderlos e intervenir en ellos para proporcionarles dirección.

Lenin no desconocía el movimiento espontáneo de las masas y Rosa Luxemburgo no desconocía la necesidad de una dirección. No podemos hablar, por lo tanto, de un abismo. Esto no significa que no hubiera diferencias. Luxemburgo parecía creer que el propio movimiento de las masas resolvería el problema de la organización y la dirección. Sin embargo,la asimilación de los trabajadores de una concepción revolucionaria solo podría venir desde afuera, como resultado de una interacción con un partido.

El dirigente bolchevique hace hincapié en la necesidad de diferenciar el partido y la clase obrera. Ninguno de los términos es reductible al otro. La clase obrera no es un todo homogéneo sino que está atravesada por fracciones y tendencias contradictorias. Incluso en la propia vanguardia existe una heterogeneidad. La transformación de clase en sí a una clase para sí, o sea, con conciencia de sus intereses históricos, o sea, revolucionaria, es la resultante de un choque y clarificación entre las diferentes alas del movimiento obrero. La conquista y el pasaje de los trabajadores a posiciones revolucionarias, requiere de una organización que haga implacablemente esta tarea. El partido es el puente entre una estrategia y una organización revolucionaria. Dos términos de una ecuación que, como hermanos siameses, se necesitan mutuamente.

La convergencia entre la clase y la vanguardia y en este contexto, entre la clase y el propio partido, tiende a producirse en los momentos más elevados y culminantes de la lucha de clases. “Sólo en la crisis revolucionaria el partido y la clase tienden a fusionarse, porque en ese momento la clase toma parte en forma masiva en la lucha política. El partido es el instrumento por el cual la clase revolucionaria mantiene su presencia en el nivel político como una amenaza permanente para la burguesía y su estado. Pero la crisis revolucionaria, al abrir el campo político a la clase como tal, transforma cualitativamente la vida política. Es por ello que las organizaciones ven llegar a la crisis como su prueba de fuego, y que, en la crisis, la práctica tiene prioridad sobre la teoría.” (Daniel Bensaid, Los problemas de organización, Lenin y Rosa Luxemburgo Maspero Partisans, 1969).

Donde se puede ver con mayor nitidez las objeciones de Rosa Luxemburgo es en un panfleto de 1904 llamado «Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa» en respuesta al libro de Lenin “Un paso adelante, dos pasos atrás”, donde denunciaba a los bolcheviques por su «ultra centralismo» e incluso «blanquísmo».

Sostiene Luxemburgo, que la propuesta” ultra centralista” de Lenin- expuesta en el texto mencionado - no era aceptable porque “el comité central tenía todas las prerrogativas para nombrar y disolver sin ningún tipo de apelación los comités locales, de manera que el comité central es el único núcleo activo del Partido, y todos los otros agrupamientos son órganos ejecutivos”. (Rosa Luxemburgo, 1946, p.18, «Questions d’organisation de la social-democratie russe”, Cahiers Spartacus, París).

Luxemburgo está de acuerdo en que una organización y una política socialista requieren centralización. Pero “la centralización socialdemócrata no puede estar basada ni en la obediencia ciega, ni en la sumisión mecánica de los militantes del partido a su autoridad central”. (idem, p.21)

El planteo de Lenin, sin embargo, no tenía nada que ver con un ahogo de la deliberación política interna. Lo que Lenin defendió en el debate al interior de la socialdemocracia rusa contra los mencheviques, es si se iba a construir un partido de combate, disciplinado, cuyo objetivo sea el derrocamiento del capitalismo o una organización laxa, gelatinosa. El principio que reivindica Lenin es del centralismo democrático: de libertad en la discusión, pero en el marco de la unidad en la acción. Luego de un debate interno y celebrada una votación el partido debía actuar unificadamente en el escenario de la lucha de clases, impulsando la opinión mayoritaria acordada democráticamente. El bolchevismo le sale al cruce a las tendencias individualistas y autonomistas y al diletantismo, reacios a cualquier disciplina y que tienden a transformar al partido en un simple foro de discusión y no en un órgano de acción.

Para Luxemburgo, la conciencia socialista no es algo que el partido inserta desde afuera dentro de la clase trabajadora, ella puede surgir de la experiencia directa de éstos a través de sus luchas espontáneas de clase. Y sentencia, que el “ultra centralismo” de Lenin está imbuido “del espíritu estéril del guardián nocturno”, que busca controlar el Partido, no fecundarlo.

Y continúa afirmando: “Hablando francamente entre nosotros: los errores hechos por un movimiento obrero verdaderamente revolucionario son, históricamente hablando, inconmensurablemente más fructíferos que la infalibilidad del mejor Comité Central posible”. (Ibid., p.33). Cuando Luxemburgo hacía esa objeción –importa señalarlo- tenía en mente más que las ideas de Lenin en materia organizativa, a las de Kautsky ,el referente teórico más importante de la II Internacional y en las cuales se inspiró Lenin.

La doctrina del socialismo -como se encargó de poner de relieve el máximo teórico de la Internacional- ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas, elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Los propios fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían por su posición social a los intelectuales burgueses.

De igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia -como plantea Lenin en el “Que hacer”- “ha surgido en Rusia independientemente en absoluto del ascenso espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas”.

Por tanto, lo esencial de su argumentación es que la conciencia socialista solamente puede llegar a los trabajadores si es introducida desde fuera, que no surge –espontáneamente- de sus luchas por salarios, o por cualquier tipo de reivindicación democrática o social.

Pero, aun admitiendo que en esta premisa coincidía Lenin con Kaustsky, el signo igual que puso Rosa en la cuestión organizativa entre el bolchevismo y el Partido Socialdemócrata Alemán, no era correcto. La “centralización” que invocaba la dirección socialdemócrata alemana fue para frenar y estrangular la acción directa de las masas y sus tendencias a la revolución social. No tenía nada que ver con la centralización que propiciaba Lenin, que tenía exactamente el propósito contrario, apuntando a potenciar las tendencias a la revolución social. El ajuste de cuentas con los dirigentes alemanes era totalmente fundado frente al anquilosamiento, burocratización y degeneración de de la II Internacional. Pero no cuando pretendió generalizar ese juicio y meter en la misma bolsa a los bolcheviques.

Quienes utilizan esto para tratar de separar a Rosa Luxemburgo de Lenin ignoran el verdadero desarrollo de su pensamiento posterior. Años más tarde, Luxemburgo abandonó estos puntos de vista. Más tarde, se fijó como objetivo, junto con Karl Liebknecht, transformar la Liga Espartaquista en el Partido Comunista Alemán, una sección de la Internacional Comunista dirigida, en ese momento, por Lenin y Trotsky. Intentar, sobre esta base, pintar a Luxemburgo como diametralmente opuesta al leninismo, es una impostura.

Democracia, dictadura del proletariado y revolución social

Muchos de los izquierdistas en la actualidad omiten estos hechos y presentan al bolchevismo como un régimen político despótico, donde no era posible el debate y donde no había democracia interna. La verdad es que la historia del Partido Bolchevique revela que existía la más completa libertad de debate interno y que se discutían libremente las diferentes opiniones. La supresión del derecho a tendencia que le reprochan los reformistas, omiten que esa medida fue algo excepcional y pasajero, en medio de la emergencia dramática de la guerra civil y no una política permanente.

Las observaciones que hace Rosa Luxemburgo, no tienen nada que ver con la reconstrucción política posterior que han hecho de sus posiciones tendencias autonomistas. En especial, en la presentación que hacen estos últimos, del bolchevismo como una dictadura en forma de partido y de la revolución como una suerte de golpe de estado de una minoría de conspiradores divorciados de las masas. Viene al caso destacar que sus críticas sobre las ideas organizativas de Lenin no tienen el mismo carácter que la que le hacen los mencheviques. Sus acusaciones hay que relativizarlas, incluidas la de blanquísmo. Apenas dos años después, en 1906, de haber formulado esa crítica, defendió a Lenin en un folleto posterior, “Blanquísmo y socialdemocracia”, contra las acusaciones de blanquismo y atacaba a los mencheviques por su oportunismo:

“Si hoy los camaradas bolcheviques hablan de la dictadura del proletariado, nunca le han dado el viejo significado blanquista; tampoco han cometido el error de Narodnaya Volya, que soñaba con ‘tomar el poder para sí’ (zachvat vlasti). Por el contrario, han afirmado que la revolución actual triunfará cuando el proletariado –toda la clase revolucionaria– tome posesión de la máquina del Estado.

“Ya es hora de acabar con tanto escolasticismo y con todo este barullo para identificar quién es un ‘blanquista’ y quién es un ‘marxista ortodoxo’. Más bien tenemos que saber si la táctica recomendada por el camarada Plejanov y sus camaradas mencheviques, cuyo objetivo es trabajar a través de la Duma en la medida de lo posible, es correcta ahora; o, por el contrario, si es correcta la táctica que estamos aplicando al igual que los camaradas bolcheviques, la táctica basada en el principio de que el centro de gravedad se sitúa fuera de la Duma en la aparición activa de las masas populares revolucionarias”.

Y un año más tarde, en un discurso que pronunció en 1907, en el V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso –en el que estaban presentes tanto mencheviques como bolcheviques en un partido reunificado– volvió a defender a los bolcheviques de las acusaciones de «rigidez» y «estrechez» en términos de organización:

“La rigidez es la forma que adopta la táctica socialdemócrata de un lado, cuando el otro lado representa la falta de forma de la gelatina que se arrastra en todas direcciones bajo la presión de los acontecimientos” (Netti, obra citada)

Otro texto de Rosa Luxemburgo que se utiliza para enfrentarla a los bolcheviques es uno que escribió en privado pero que nunca decidió publicar en vida, titulado La revolución rusa (1918). En este artículo hace varias críticas a la actuación de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Sin embargo, lo que los «luxemburgueses» ignoran convenientemente es que Luxemburgo estaba en prisión cuando escribió este artículo, cuando tuvo lugar la Revolución Rusa. Sólo pudo obtener información muy parcial sobre la Revolución de Octubre y escribió sus observaciones en privado. Tras salir de la cárcel en 1918, consciente de que sus análisis escritos en prisión serían inevitablemente imperfectos, se negó a publicar nada de lo que había escrito mientras estaba en la cárcel, sobre la Revolución Rusa. Sabía perfectamente que sería distorsionado por los enemigos de la revolución.

Clara Zetkin, que mantenía una estrecha relación con Rosa Luxemburgo, declaró más tarde que después de ser liberada de la prisión, en noviembre de 1918, Rosa declaró que sus opiniones habían sido erróneas y se basaban en información insuficiente.

De hecho, el texto de 1918 sólo fue publicado más tarde, en 1922, por Paul Levi, tres años después de la muerte de Rosa. Lo publicó después de su expulsión del Partido Comunista Alemán y de la Tercera Internacional por violar gravemente la disciplina del partido. Nunca recibió el permiso de Rosa para publicar el texto, un detalle muy importante que hay que tener en cuenta.”

Sin embargo, incluso si leemos este texto, salta a la vista su apoyo ferviente a los bolcheviques.El artículo se abre con estas palabras: «La Revolución Rusa constituye el acontecimiento más poderoso de la Guerra Mundial». Y así es como termina la primera sección del artículo:“Además, los bolcheviques inmediatamente plantearon como objetivo de la toma del poder un programa revolucionario completo, de largo alcance; no la salvaguarda de la democracia burguesa, sino la dictadura del proletariado para realizar el socialismo. De esta manera, se ganaron el imperecedero galardón histórico de haber proclamado por primera vez el objetivo final del socialismo como programa directo para la práctica política.“Todo lo que podía ofrecer un partido agrega- en un momento histórico dado, en coraje, visión y coherencia revolucionarios, Lenin, Trotsky y los demás camaradas lo proporcionaron en gran medida. Los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de que carecía la socialdemocracia occidental. Su Insurrección de Octubre no sólo salvó realmente la Revolución Rusa; también salvó el honor del socialismo internacional” (Luxemburgo, The Russian Revolution; Nueva York. Workers Age Publishers, 1940,Cap 1).

“Esto es lo esencial y duradero en la política bolchevique. En este sentido, suyo es el inmortal galardón histórico de haber encabezado al proletariado internacional en la conquista del poder político y la ubicación práctica del problema de la realización del socialismo, de haber dado un gran paso adelante en la pugna mundial entre el capital y el trabajo. En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse. Y en este sentido, el futuro en todas partes pertenece al ‘bolchevismo’ ( ídem).

Nada tiene que ver con el pensamiento de Rosa, el que plantean muchos “luxemburguistas” hoy, que presentan al estalinismo como un hijo del leninismo y que sostienen que la degeneración burocrática tiene su origen y caldo de cultivo en el supuesto régimen monolítico instalado por la revolución de Octubre. La historia demuestra que la entronización de la burocracia se abrió paso literalmente aniquilando al partido bolchevique y exterminando a sus cuadros y dirigentes. La degeneración tiene causas objetivas (atraso, aislamiento, etc.) y no puede ser atribuibles a las ideas de Lenin y Trotsky, sino que eran sus antípodas. Una de las últimas y grandes batallas de Lenin antes de su muerte -cuando su salud se había deteriorado sensiblemente- fue el combate contra la burocracia.

“Todo lo que sucede en Rusia es comprensible –afirma Rosa Luxemburgo- y refleja una sucesión inevitable de causas y efectos, que comienza y termina en la derrota del proletariado en Alemania y la invasión de Rusia por el imperialismo alemán. Sería exigirles algo sobrehumano a Lenin y sus camaradas pretender que en tales circunstancias apliquen la democracia más decantada, la dictadura del proletariado más ejemplar y una floreciente economía socialista. Por su definida posición revolucionaria, su fuerza ejemplar en la acción, su inquebrantable lealtad al socialismo internacional, hicieron todo lo posible en condiciones tan endiabladamente difíciles (ídem).

También denunció a los dirigentes socialdemócratas de Alemania que se negaban a apoyar a la Rusia soviética porque era una «dictadura»: "Que los socialistas gubernamentales alemanes clamen que el gobierno bolchevique de Rusia es una expresión distorsionada de la dictadura del proletariado. Si lo fue o lo es todavía, se debe solamente a la forma de actuar del proletariado alemán, a su vez una expresión distorsionada de la lucha de clases socialista. Todos estamos sujetos a las leyes de la historia, y el ordenamiento socialista de la sociedad sólo podrá instaurarse internacionalmente”.

Del mismo modo deben ser abordadas las consideraciones de Luxemburgo en torno a la Asamblea Constituyente, cuando criticó su disolución por el gobierno soviético. Los reformistas y liberales burgueses exhibieron ese hecho como una prueba de un régimen despótico y antidemocrático. Los “partidarios” de Rosa Luxemburgo se sumaron a estas voces, apoyándose en las críticas que hizo la dirigente polaca. Lo que se omite es que la propia Rosa Luxemburgo impugna la Asamblea Constituyente, pocos meses después, cuando pretendió avanzar en esa dirección en medio de la revolución alemana en plena ebullición, por pedido de los liberales burgueses y de la propia socialdemocracia.

Esto es lo que decía Luxemburgo sobre la Asamblea Nacional: “La Asamblea Nacional es una herencia obsoleta de las revoluciones burguesas, una cáscara vacía, un residuo de tiempos de las ilusiones pequeño burguesas sobre el «pueblo unido», sobre la «libertad, igualdad, fraternidad» del Estado burgués.(….)Aquellos que hoy recurren a la Asamblea Nacional, quieren consciente o inconscientemente, hacer recular la revolución a la etapa histórica de las revoluciones burguesas, y se comportan como un agente encubierto de la burguesía, o un ideólogo inconsciente de la pequeña burguesía” ( Rosa Luxemburgo , La Asamblea Nacional , Di Rothe Fahne, 20-11-1918).

La misma lógica, el mismo ángulo del aquí desarrollado por Rosa Luxemburgo es el que esgrimieron los bolcheviques La Asamblea Constituyente representaba una foto del pasado y no del escenario presente donde las masas habían saltado a un escalón superior: los soviets basados en el poder de la clase obrera. La Asamblea Constituyente era un reflejo del pasado, de otra correlación de fuerzas y como tal, una fuente para la conspiración de la contrarrevolución. Al clausurar la Asamblea Constituyente, los bolcheviques no estaban disolviendo la democracia. Al contrario, ¡defendían la auténtica democracia obrera representada por los soviets!

La tentativa de consagrar a Rosa Luxemburgo como enemiga del bolchevismo no resiste un análisis serio. Más aún, como vimos en el comentario que aquí hicimos, Rosa Luxemburgo revisó algunas de sus críticas al bolchevismo, lo cual agiganta su figura como marxista y revolucionaria. Esa aproximación cada vez más estrecha con los dirigentes de la revolución de octubre quedó lamentablemente trunca como resultado de su asesinato. Es fundamental rescatar la trayectoria e ideas de Rosa Luxemburgo frente al falso relato que se ha creado en torno a ella.

Parafraseando a León Trotsky, decimos a sus falsos “amigos”: “¡Fuera las manos de Rosa Luxemburgo!”

Lo primero que corresponde destacar de la obra de Rosa Luxemburgo “Huelga de masas, partido y sindicatos” es que es un alegato contra la colaboración de clases y el conservadurismo burocrático de los dirigentes de la socialdemocracia alemana y de los sindicatos. La revolución rusa de 1905 provocó un enorme impacto en el movimiento obrero y socialista de la época. La irrupción de un poderoso movimiento huelguístico de masas que estremece y pone en jaque al régimen zarista, el bastión ni más ni menos de la reacción europea, resalta la importancia de la acción directa, y el valor de la huelga general de la clase obrera, contrastándola con el parlamentarismo y la adaptación a una práctica rutinaria de los dirigentes del partido y de los sindicatos alemanes. La obra aquí nombrada de Rosa Luxemburgo, elaborada cuando la onda expansiva de la revolución rusa se abrió paso en el viejo continente, tiene el mérito de poner de relieve el alcance político revolucionario de los acontecimientos en Rusia y las enseñanzas que dejaba para todo el movimiento obrero mundial. Lo cual le valió ataques de sus detractores acusándola de “desviacionismo anarquista” y de dejarse arrastrar por el “espontaneismo”.

Las diferencias entre Rosa Luxemburgo y Lenin deben ser valoradas en este contexto. Más allá de las discrepancias, hay una coincidencia entre ambos fundamental que es una demarcación y condena tajante del oportunismo y de la deriva a la colaboración de clases y el revisionismo presente en las filas de la socialdemocracia, y que se registraba tanto en Alemania como en Rusia. Incluso Rosa Luxemburgo visualizó más tempranamente esta bancarrota política e ideológica, muy probablemente porque estaba sumergida en forma más íntima y directa en el derrotero y los debates al interior del Partido Socialdemócrata Alemán.

Espontaneidad y organización revolucionaria

Tanto a Rosa Luxemburgo, como a Lenin, no se les escapaba, que la dinámica de las luchas de clases y las relaciones entre la clase, partido y dirección eran una cuestión compleja. “La historia en general, y de las revoluciones en particular, es siempre más rica de contenido, más variada de formas y aspectos, más viva y más ‘astuta’ de lo que imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases más avanzadas”. (Lenin: La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1998, p. 102.)

Tampoco puede tildarse ligeramente a Rosa Luxemburgo de “anarquista “o" "espontaneista” cuando siempre, a lo largo de su vida y trayectoria militante, fue una mujer de partido.

Lejos de ignorar al partido, Rosa Luxemburgo exigía de éste mayor iniciativa y determinación y fue uno de los factores que incidió en su distanciamiento y ruptura con Kautsky en 1910, en la que Rosa Luxemburgo reclamó un plan de acción para arrancar al gobierno prusiano una ley electoral progresista: “Nuestro partido debe elaborar un esquema claro y definido acerca de cómo ampliar los movimientos de masas que él mismo ha provocado (...) Las manifestaciones callejeras no son, como las demostraciones militares, solamente el comienzo de la batalla (...) la expresión del conjunto de las masas en una lucha política (...) debe reforzarse e intensificarse, debe adoptar nuevas formas y más eficaces (...) Si al partido que las manda le falta determinación y no da a las masas la consigna acertada, habrá desánimo, desaparecerá el impulso y la acción entera se desbaratará”. ( Nettl, Paul: Rosa Luxemburgo, Ediciones Era, México, 1974. p. 342)

En todas las fases de su actividad militante hasta que fue asesinada —en el SDKPiL, en el SPD, en el USPD y, por supuesto, como dirigente indiscutible de la Liga espartaquista y del Partido Comunista de Alemania—, Rosa trabajó para construir el partido marxista. Su insistencia en la iniciativa y empuje de las masas, es una forma de destacar el potencial revolucionario de la clase obrera en oposición a las marcadas tendencias a una integración al orden social vigente por parte de la dirección revisionista socialdemócrata.

Lo que si puede afirmarse es que subestimó el lugar que ocupa el partido en tanto formación política organizada y disciplinada de la vanguardia, integrado por cuadros fogueados y entrenados en la lucha de clases. La subestimación en este plano tenía como contraparte la sobrestimación de la clase obrera tomada como totalidad y su capacidad a partir de su propia experiencia, de superar los escollos que se interponen en su camino. Sin embargo, la estructuración política de la vanguardia es insustituible. Un trabajo previo, preparatorio es fundamental, antes de que se produzcan los momentos culminantes de la lucha de clases y la improvisación a último momento se termina pagando muy cara, como se puede apreciar en la experiencia de la revolución alemana. La constitución como fuerza política independiente de la corriente espartaquista -que era el ala de izquierda de la socialdemocracia que desembocó luego en la formación del Partido Comunista- fue abordada tardíamente, cuando la revolución alemana ya había estallado y estaba en pleno desarrollo.

Las rebeliones, las irrupciones de masas constituyen una escuela para los trabajadores y como tal,son el laboratorio en la cual se va capacitando y entrenando para los momentos y las instancias decisivas de la lucha de clases. Pero esto no excluye, ni contradice, el papel del partido revolucionario como organizador y como factor decisivo para la victoria.

“La diferencia entre la teoría leninista de la organización y la teoría llamada de la espontaneidad –la que, por otra parte, no puede ser atribuida a Luxemburgo, sino con grandes reservas– reside, entonces, no en una subestimación de la iniciativa de las masas, sino en la percepción de sus límites. La iniciativa de las masas es capaz de una cantidad de magníficas proezas. Pero no es capaz por sí misma de producir, en el curso de la lucha, un programa claro y completo con vistas a una revolución socialista en la que están implicadas todas las cuestiones sociales (sin hablar de la posterior reconstrucción socialista). No es más capaz por sí misma de llevar a cabo una centralización de fuerzas suficiente como para provocar la caída de un poder del Estado fuertemente centralizado y que dispone de un aparato represivo [...]. En otros términos, los límites de la espontaneidad de las masas comienzan a hacerse perceptibles si se comprende que una revolución socialista victoriosa no puede ser improvisada. Mientras, la “pura” espontaneidad de las masas se reduce siempre a la improvisación”. (Ernest Mandel, extraído del libro de Daniel Guerin, Rosa Luxemburg y la espontaneidad revolucionaria. Ediciones Anarres, Colección Utopía Libertaria, Buenos Aires - Argentina, s/f. ISBN: 987-20875-1-2. Disponible en forma digital en: http://www.quijotelibros.com.ar/anarres.htm)

La “pura” espontaneidad-agrega- no existe más que en los libros de cuentos de hadas sobre el movimiento obrero, no en la historia real. Lo que generalmente se entiende por “espontaneidad de las masas”, son movimientos que no han sido detalladamente preparados previamente por alguna autoridad central. Por lo contrario, lo que no debe entenderse por “espontaneidad de las masas” son los movimientos que se producirían sin ninguna “influencia política de afuera”.[...] Lo que diferencia las acciones “espontáneas” de la “intervención de la vanguardia” no es para nada el hecho de que en las primeras todos y cada uno hayan accedido en el curso de la lucha al mismo nivel de conciencia, mientras que en la segunda la “vanguardia” sería distinta de “la masa”. Lo que diferencia entre sí a ambas formas de acción no consiste tampoco en que en las acciones “espontáneas” no habría ninguna solución aportada al proletariado desde “fuera”, mientras que una vanguardia organizada respondería a las exigencias elementales de la masa “a la manera de un elite”, “imponiéndole” un programa.Nunca hubo acciones “espontáneas” sin alguna clase de influencia proveniente de elementos de vanguardia. La diferencia entre acciones “espontáneas” y aquellas donde “interviene la vanguardia revolucionaria” es esencialmente la siguiente: en las acciones “espontáneas” la naturaleza de la intervención de los elementos de vanguardia es inorgánica, improvisada, intermitente y no preparada (se manifiestan fortuitamente en tal empresa, en tal región o tal ciudad), mientras que la existencia de una organización revolucionaria permite coordinar, planificar, sincronizar conscientemente y regular en forma continuada la intervención de los elementos de vanguardia en la lucha “espontánea” de las masas. Tales son, y nada más, las exigencias del “supercentralismo” leninista” (ídem).

Al respecto, son oportunas algunas reflexiones de Trotsky, escritas en 1940 poco antes de su asesinato. “En realidad, la dirección no es, en absoluto, el ‘simple reflejo’ de una clase o el producto de su propia potencia creadora. Una dirección se constituye en el curso de los choques entre las diferentes clases o de las fricciones entre las diversas capas en el seno de una clase determinada. Pero tan pronto como aparece, la dirección se eleva inevitablemente por encima de la clase y por este hecho se arriesga a sufrir la presión y la influencia de las demás clases. (...)Un factor colosal de la madurez del proletariado ruso, en febrero de 1917, era Lenin. No había caído del cielo. Encarnaba la tradición revolucionaria de la clase obrera. Ya que, para que las consignas de Lenin encontrasen el camino de las masas, era necesario que existiesen cuadros, por muy débiles que estos fueran en principio, era necesario que estos cuadros tuviesen confianza en su dirección, una confianza fundada en la experiencia del pasado. Rechazar estos elementos es simplemente ignorar la revolución viva, sustituirla por una abstracción, ‘la correlación de fuerzas’, ya que el desarrollo de las fuerzas no cesa de modificarse rápidamente bajo el impacto de los cambios de la conciencia del proletariado, de tal manera que las capas avanzadas atraen a las más atrasadas, y la clase adquiere confianza en sus propias fuerzas. El principal elemento, vital, de este proceso es el partido, de la misma forma que el elemento principal y vital del partido es su dirección. El papel y la responsabilidad de la dirección en una época revolucionaria son de una importancia colosal“ (Trotsky, extraído de Controversias marxistas . Lenin y Rosa Luxemburgo, D fundación estudios socialistas)

Clase, partido y dirección

Las relaciones entre las masas, el partido y la dirección es un proceso en movimiento. Lejos de tratarse de algo petrificado, es un proceso vivo, no tienen una dirección unívoca, sino cambiante, en función de los avatares de la lucha de clases. En ciertas circunstancias las masas pueden situarse a la izquierda del partido y el partido a su vez a la izquierda de la dirección, particularmente cuando estamos frente a una onda ascendente de la lucha de clases, y sube la marea revolucionaria. Una correlación inversa tiene más condiciones para desarrollarse en momentos de reflujo de la lucha popular donde impera un quietismo y la apatía de la clase obrera. La revolución de 1905 tomó hasta cierto punto desprevenida a la socialdemocracia, no solo a los mencheviques sino a los propios bolcheviques, quienes fueron arrastrados por los acontecimientos. Pero ese empuje de los explotados no es permanente. Los trabajadores pasaron a ejercer una presión negativa, cuando el ascenso revolucionario en Europa se frenó y la revolución rusa quedó aislada, en el marco de un país atrasado y extenuado por años de guerra mundial y guerra civil. “Este mismo proletariado permitió que la revolución fuese estrangulada por una burocracia surgida de sus propias filas” (Trotsky Fundación estudios socialistas, obra citada)

Hacer una exaltación de la fuerza elemental y creativa de las masas, es válido a condición de evitar una simplificación. Al analizar la revolución rusa de 1905, Rosa Luxemburgo puso el acento en la acción de las masas, para oponerlo al conservatismo de los dirigentes de la socialdemocracia quienes impugnaban el planteo de la huelga general y su vigencia en esa etapa, tildándola de aventurera, prematura e imprudente. Esa batalla hizo que la dirigente polaca cargara las tintas en la entrega y combatividad de la clase obrera – un señalamiento por cierto válido - pero sin detenerse en el límite del movimiento propio de la clase obrera. En la revolución de 1905 quedó expuesta la necesidad de contar con una dirección capaz de prever y trazar una estrategia para la toma del poder. Y doce años más tarde, esa necesidad estaba presente y fue clave para el desenlace victorioso de la revolución. La auto organización de la clase obrera tropieza con límites insalvables y eso puede advertirse incluso en los soviets - organismos de doble poder y, en esa medida, una creación más elevada de las masas en lucha-. Lejos de disolver la confrontación entre partidos, la hacen más intensa e imprescindible que nunca. La orientación que debían seguir los soviets o sea el rumbo de la revolución se expresa y encarna en la lucha política entre los partidos.

Se ha pretendido presentar a Luxemburgo como opuesta a Lenin. Incluso se habla de luxemburguismo en contraposición con el bolchevismo como si se tratara de una corriente rival y alternativa a él. Se trata de algo que no se compadece con la realidad. La divisoria de aguas que se establece en el movimiento socialista internacional en ese entonces es entre reforma y revolución, entre internacionalismo versus socialpatriotismo, entre independencia de clase y colaboración de clases y unión sagrada con la burguesía. En esta confrontación, Rosa Luxemburgo y Lenin están en el mismo campo, en la misma trinchera. La tentativa por exagerar las diferencias es funcional a las corrientes anarquistas y autonomistas, que hacen el culto del movimientismo y son hostiles a la construcción de partidos o tendencias democratizantes que apuntan a presentar a Rosa Luxemburgo como embanderada de la “democracia” contra la “dictadura”bolchevique.

El libro ”Huelga de masas, partido y sindicatos”, que se pretende exhibir como la prueba de las diferencias insalvables apunta, en contraste con lo que sostienen algunos partidarios de Luxemburgo, contra la dirigencia socialdemócrata y no contra el bolchevismo.

Rosa Luxemburgo sale al cruce de la tesis prevaleciente y oficial de la socialdemocracia alemana de pretender generar las rebeliones y estallidos revolucionarios desde un despacho del partido: “Fijar de antemano la causa por la que estallarán las huelgas de masas y el momento en que lo harán no está en manos de la socialdemocracia, puesto que ésta no puede provocar situaciones históricas mediante resoluciones de los congresos del partido. Pero lo que sí puede y debe hacer es tener claridad acerca de las situaciones históricas cuando aparecen, y formular tácticas resueltas y consecuentes. El hombre no puede detener los acontecimientos históricos mientras elabora recetas, pero puede ver de antemano sus consecuencias previsibles y ajustar según éstas su modo de actuar” (Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicatos, Panorama,2024)

Diferencias

Cualquier abordaje con cierta consistencia, mostrará que tanto Luxemburgo como Lenin, estaban de acuerdo en que la tarea del partido revolucionario no era imponer un esquema preexistente a las masas y dictar un calendario para la revolución. Ambos entendían que las masas se mueven a su propio ritmo y cuando los acontecimientos estallan la tarea de los revolucionarios es entenderlos e intervenir en ellos para proporcionarles dirección.

Lenin no desconocía el movimiento espontáneo de las masas y Rosa Luxemburgo no desconocía la necesidad de una dirección. No podemos hablar, por lo tanto, de un abismo. Esto no significa que no hubiera diferencias. Luxemburgo parecía creer que el propio movimiento de las masas resolvería el problema de la organización y la dirección. Sin embargo,la asimilación de los trabajadores de una concepción revolucionaria solo podría venir desde afuera, como resultado de una interacción con un partido.

El dirigente bolchevique hace hincapié en la necesidad de diferenciar el partido y la clase obrera. Ninguno de los términos es reductible al otro. La clase obrera no es un todo homogéneo sino que está atravesada por fracciones y tendencias contradictorias. Incluso en la propia vanguardia existe una heterogeneidad. La transformación de clase en sí a una clase para sí, o sea, con conciencia de sus intereses históricos, o sea, revolucionaria, es la resultante de un choque y clarificación entre las diferentes alas del movimiento obrero. La conquista y el pasaje de los trabajadores a posiciones revolucionarias, requiere de una organización que haga implacablemente esta tarea. El partido es el puente entre una estrategia y una organización revolucionaria. Dos términos de una ecuación que, como hermanos siameses, se necesitan mutuamente.

La convergencia entre la clase y la vanguardia y en este contexto, entre la clase y el propio partido, tiende a producirse en los momentos más elevados y culminantes de la lucha de clases. “Sólo en la crisis revolucionaria el partido y la clase tienden a fusionarse, porque en ese momento la clase toma parte en forma masiva en la lucha política. El partido es el instrumento por el cual la clase revolucionaria mantiene su presencia en el nivel político como una amenaza permanente para la burguesía y su estado. Pero la crisis revolucionaria, al abrir el campo político a la clase como tal, transforma cualitativamente la vida política. Es por ello que las organizaciones ven llegar a la crisis como su prueba de fuego, y que, en la crisis, la práctica tiene prioridad sobre la teoría.” (Daniel Bensaid, Los problemas de organización, Lenin y Rosa Luxemburgo Maspero Partisans, 1969).

Donde se puede ver con mayor nitidez las objeciones de Rosa Luxemburgo es en un panfleto de 1904 llamado «Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa» en respuesta al libro de Lenin “Un paso adelante, dos pasos atrás”, donde denunciaba a los bolcheviques por su «ultra centralismo» e incluso «blanquísmo».

Sostiene Luxemburgo, que la propuesta” ultra centralista” de Lenin- expuesta en el texto mencionado - no era aceptable porque “el comité central tenía todas las prerrogativas para nombrar y disolver sin ningún tipo de apelación los comités locales, de manera que el comité central es el único núcleo activo del Partido, y todos los otros agrupamientos son órganos ejecutivos”. (Rosa Luxemburgo, 1946, p.18, «Questions d’organisation de la social-democratie russe”, Cahiers Spartacus, París).

Luxemburgo está de acuerdo en que una organización y una política socialista requieren centralización. Pero “la centralización socialdemócrata no puede estar basada ni en la obediencia ciega, ni en la sumisión mecánica de los militantes del partido a su autoridad central”. (idem, p.21)

El planteo de Lenin, sin embargo, no tenía nada que ver con un ahogo de la deliberación política interna. Lo que Lenin defendió en el debate al interior de la socialdemocracia rusa contra los mencheviques, es si se iba a construir un partido de combate, disciplinado, cuyo objetivo sea el derrocamiento del capitalismo o una organización laxa, gelatinosa. El principio que reivindica Lenin es del centralismo democrático: de libertad en la discusión, pero en el marco de la unidad en la acción. Luego de un debate interno y celebrada una votación el partido debía actuar unificadamente en el escenario de la lucha de clases, impulsando la opinión mayoritaria acordada democráticamente. El bolchevismo le sale al cruce a las tendencias individualistas y autonomistas y al diletantismo, reacios a cualquier disciplina y que tienden a transformar al partido en un simple foro de discusión y no en un órgano de acción.

Para Luxemburgo, la conciencia socialista no es algo que el partido inserta desde afuera dentro de la clase trabajadora, ella puede surgir de la experiencia directa de éstos a través de sus luchas espontáneas de clase. Y sentencia, que el “ultra centralismo” de Lenin está imbuido “del espíritu estéril del guardián nocturno”, que busca controlar el Partido, no fecundarlo.

Y continúa afirmando: “Hablando francamente entre nosotros: los errores hechos por un movimiento obrero verdaderamente revolucionario son, históricamente hablando, inconmensurablemente más fructíferos que la infalibilidad del mejor Comité Central posible”. (Ibid., p.33). Cuando Luxemburgo hacía esa objeción –importa señalarlo- tenía en mente más que las ideas de Lenin en materia organizativa, a las de Kautsky ,el referente teórico más importante de la II Internacional y en las cuales se inspiró Lenin.

La doctrina del socialismo -como se encargó de poner de relieve el máximo teórico de la Internacional- ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas, elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Los propios fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, pertenecían por su posición social a los intelectuales burgueses.

De igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia -como plantea Lenin en el “Que hacer”- “ha surgido en Rusia independientemente en absoluto del ascenso espontáneo del movimiento obrero, ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas”.

Por tanto, lo esencial de su argumentación es que la conciencia socialista solamente puede llegar a los trabajadores si es introducida desde fuera, que no surge –espontáneamente- de sus luchas por salarios, o por cualquier tipo de reivindicación democrática o social.

Pero, aun admitiendo que en esta premisa coincidía Lenin con Kaustsky, el signo igual que puso Rosa en la cuestión organizativa entre el bolchevismo y el Partido Socialdemócrata Alemán, no era correcto. La “centralización” que invocaba la dirección socialdemócrata alemana fue para frenar y estrangular la acción directa de las masas y sus tendencias a la revolución social. No tenía nada que ver con la centralización que propiciaba Lenin, que tenía exactamente el propósito contrario, apuntando a potenciar las tendencias a la revolución social. El ajuste de cuentas con los dirigentes alemanes era totalmente fundado frente al anquilosamiento, burocratización y degeneración de de la II Internacional. Pero no cuando pretendió generalizar ese juicio y meter en la misma bolsa a los bolcheviques.

Quienes utilizan esto para tratar de separar a Rosa Luxemburgo de Lenin ignoran el verdadero desarrollo de su pensamiento posterior. Años más tarde, Luxemburgo abandonó estos puntos de vista. Más tarde, se fijó como objetivo, junto con Karl Liebknecht, transformar la Liga Espartaquista en el Partido Comunista Alemán, una sección de la Internacional Comunista dirigida, en ese momento, por Lenin y Trotsky. Intentar, sobre esta base, pintar a Luxemburgo como diametralmente opuesta al leninismo, es una impostura.

Democracia, dictadura del proletariado y revolución social

Muchos de los izquierdistas en la actualidad omiten estos hechos y presentan al bolchevismo como un régimen político despótico, donde no era posible el debate y donde no había democracia interna. La verdad es que la historia del Partido Bolchevique revela que existía la más completa libertad de debate interno y que se discutían libremente las diferentes opiniones. La supresión del derecho a tendencia que le reprochan los reformistas, omiten que esa medida fue algo excepcional y pasajero, en medio de la emergencia dramática de la guerra civil y no una política permanente.

Las observaciones que hace Rosa Luxemburgo, no tienen nada que ver con la reconstrucción política posterior que han hecho de sus posiciones tendencias autonomistas. En especial, en la presentación que hacen estos últimos, del bolchevismo como una dictadura en forma de partido y de la revolución como una suerte de golpe de estado de una minoría de conspiradores divorciados de las masas. Viene al caso destacar que sus críticas sobre las ideas organizativas de Lenin no tienen el mismo carácter que la que le hacen los mencheviques. Sus acusaciones hay que relativizarlas, incluidas la de blanquísmo. Apenas dos años después, en 1906, de haber formulado esa crítica, defendió a Lenin en un folleto posterior, “Blanquísmo y socialdemocracia”, contra las acusaciones de blanquismo y atacaba a los mencheviques por su oportunismo:

“Si hoy los camaradas bolcheviques hablan de la dictadura del proletariado, nunca le han dado el viejo significado blanquista; tampoco han cometido el error de Narodnaya Volya, que soñaba con ‘tomar el poder para sí’ (zachvat vlasti). Por el contrario, han afirmado que la revolución actual triunfará cuando el proletariado –toda la clase revolucionaria– tome posesión de la máquina del Estado.

“Ya es hora de acabar con tanto escolasticismo y con todo este barullo para identificar quién es un ‘blanquista’ y quién es un ‘marxista ortodoxo’. Más bien tenemos que saber si la táctica recomendada por el camarada Plejanov y sus camaradas mencheviques, cuyo objetivo es trabajar a través de la Duma en la medida de lo posible, es correcta ahora; o, por el contrario, si es correcta la táctica que estamos aplicando al igual que los camaradas bolcheviques, la táctica basada en el principio de que el centro de gravedad se sitúa fuera de la Duma en la aparición activa de las masas populares revolucionarias”.

Y un año más tarde, en un discurso que pronunció en 1907, en el V Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso –en el que estaban presentes tanto mencheviques como bolcheviques en un partido reunificado– volvió a defender a los bolcheviques de las acusaciones de «rigidez» y «estrechez» en términos de organización:

“La rigidez es la forma que adopta la táctica socialdemócrata de un lado, cuando el otro lado representa la falta de forma de la gelatina que se arrastra en todas direcciones bajo la presión de los acontecimientos” (Netti, obra citada)

Otro texto de Rosa Luxemburgo que se utiliza para enfrentarla a los bolcheviques es uno que escribió en privado pero que nunca decidió publicar en vida, titulado La revolución rusa (1918). En este artículo hace varias críticas a la actuación de los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Sin embargo, lo que los «luxemburgueses» ignoran convenientemente es que Luxemburgo estaba en prisión cuando escribió este artículo, cuando tuvo lugar la Revolución Rusa. Sólo pudo obtener información muy parcial sobre la Revolución de Octubre y escribió sus observaciones en privado. Tras salir de la cárcel en 1918, consciente de que sus análisis escritos en prisión serían inevitablemente imperfectos, se negó a publicar nada de lo que había escrito mientras estaba en la cárcel, sobre la Revolución Rusa. Sabía perfectamente que sería distorsionado por los enemigos de la revolución.

Clara Zetkin, que mantenía una estrecha relación con Rosa Luxemburgo, declaró más tarde que después de ser liberada de la prisión, en noviembre de 1918, Rosa declaró que sus opiniones habían sido erróneas y se basaban en información insuficiente.

De hecho, el texto de 1918 sólo fue publicado más tarde, en 1922, por Paul Levi, tres años después de la muerte de Rosa. Lo publicó después de su expulsión del Partido Comunista Alemán y de la Tercera Internacional por violar gravemente la disciplina del partido. Nunca recibió el permiso de Rosa para publicar el texto, un detalle muy importante que hay que tener en cuenta.”

Sin embargo, incluso si leemos este texto, salta a la vista su apoyo ferviente a los bolcheviques.El artículo se abre con estas palabras: «La Revolución Rusa constituye el acontecimiento más poderoso de la Guerra Mundial». Y así es como termina la primera sección del artículo:“Además, los bolcheviques inmediatamente plantearon como objetivo de la toma del poder un programa revolucionario completo, de largo alcance; no la salvaguarda de la democracia burguesa, sino la dictadura del proletariado para realizar el socialismo. De esta manera, se ganaron el imperecedero galardón histórico de haber proclamado por primera vez el objetivo final del socialismo como programa directo para la práctica política.“Todo lo que podía ofrecer un partido agrega- en un momento histórico dado, en coraje, visión y coherencia revolucionarios, Lenin, Trotsky y los demás camaradas lo proporcionaron en gran medida. Los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de que carecía la socialdemocracia occidental. Su Insurrección de Octubre no sólo salvó realmente la Revolución Rusa; también salvó el honor del socialismo internacional” (Luxemburgo, The Russian Revolution; Nueva York. Workers Age Publishers, 1940,Cap 1).

“Esto es lo esencial y duradero en la política bolchevique. En este sentido, suyo es el inmortal galardón histórico de haber encabezado al proletariado internacional en la conquista del poder político y la ubicación práctica del problema de la realización del socialismo, de haber dado un gran paso adelante en la pugna mundial entre el capital y el trabajo. En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse. Y en este sentido, el futuro en todas partes pertenece al ‘bolchevismo’ ( ídem).

Nada tiene que ver con el pensamiento de Rosa, el que plantean muchos “luxemburguistas” hoy, que presentan al estalinismo como un hijo del leninismo y que sostienen que la degeneración burocrática tiene su origen y caldo de cultivo en el supuesto régimen monolítico instalado por la revolución de Octubre. La historia demuestra que la entronización de la burocracia se abrió paso literalmente aniquilando al partido bolchevique y exterminando a sus cuadros y dirigentes. La degeneración tiene causas objetivas (atraso, aislamiento, etc.) y no puede ser atribuibles a las ideas de Lenin y Trotsky, sino que eran sus antípodas. Una de las últimas y grandes batallas de Lenin antes de su muerte -cuando su salud se había deteriorado sensiblemente- fue el combate contra la burocracia.

“Todo lo que sucede en Rusia es comprensible –afirma Rosa Luxemburgo- y refleja una sucesión inevitable de causas y efectos, que comienza y termina en la derrota del proletariado en Alemania y la invasión de Rusia por el imperialismo alemán. Sería exigirles algo sobrehumano a Lenin y sus camaradas pretender que en tales circunstancias apliquen la democracia más decantada, la dictadura del proletariado más ejemplar y una floreciente economía socialista. Por su definida posición revolucionaria, su fuerza ejemplar en la acción, su inquebrantable lealtad al socialismo internacional, hicieron todo lo posible en condiciones tan endiabladamente difíciles (ídem).

También denunció a los dirigentes socialdemócratas de Alemania que se negaban a apoyar a la Rusia soviética porque era una «dictadura»: "Que los socialistas gubernamentales alemanes clamen que el gobierno bolchevique de Rusia es una expresión distorsionada de la dictadura del proletariado. Si lo fue o lo es todavía, se debe solamente a la forma de actuar del proletariado alemán, a su vez una expresión distorsionada de la lucha de clases socialista. Todos estamos sujetos a las leyes de la historia, y el ordenamiento socialista de la sociedad sólo podrá instaurarse internacionalmente”.

Del mismo modo deben ser abordadas las consideraciones de Luxemburgo en torno a la Asamblea Constituyente, cuando criticó su disolución por el gobierno soviético. Los reformistas y liberales burgueses exhibieron ese hecho como una prueba de un régimen despótico y antidemocrático. Los “partidarios” de Rosa Luxemburgo se sumaron a estas voces, apoyándose en las críticas que hizo la dirigente polaca. Lo que se omite es que la propia Rosa Luxemburgo impugna la Asamblea Constituyente, pocos meses después, cuando pretendió avanzar en esa dirección en medio de la revolución alemana en plena ebullición, por pedido de los liberales burgueses y de la propia socialdemocracia.

Esto es lo que decía Luxemburgo sobre la Asamblea Nacional: “La Asamblea Nacional es una herencia obsoleta de las revoluciones burguesas, una cáscara vacía, un residuo de tiempos de las ilusiones pequeño burguesas sobre el «pueblo unido», sobre la «libertad, igualdad, fraternidad» del Estado burgués.(….)Aquellos que hoy recurren a la Asamblea Nacional, quieren consciente o inconscientemente, hacer recular la revolución a la etapa histórica de las revoluciones burguesas, y se comportan como un agente encubierto de la burguesía, o un ideólogo inconsciente de la pequeña burguesía” ( Rosa Luxemburgo , La Asamblea Nacional , Di Rothe Fahne, 20-11-1918).

La misma lógica, el mismo ángulo del aquí desarrollado por Rosa Luxemburgo es el que esgrimieron los bolcheviques La Asamblea Constituyente representaba una foto del pasado y no del escenario presente donde las masas habían saltado a un escalón superior: los soviets basados en el poder de la clase obrera. La Asamblea Constituyente era un reflejo del pasado, de otra correlación de fuerzas y como tal, una fuente para la conspiración de la contrarrevolución. Al clausurar la Asamblea Constituyente, los bolcheviques no estaban disolviendo la democracia. Al contrario, ¡defendían la auténtica democracia obrera representada por los soviets!

La tentativa de consagrar a Rosa Luxemburgo como enemiga del bolchevismo no resiste un análisis serio. Más aún, como vimos en el comentario que aquí hicimos, Rosa Luxemburgo revisó algunas de sus críticas al bolchevismo, lo cual agiganta su figura como marxista y revolucionaria. Esa aproximación cada vez más estrecha con los dirigentes de la revolución de octubre quedó lamentablemente trunca como resultado de su asesinato. Es fundamental rescatar la trayectoria e ideas de Rosa Luxemburgo frente al falso relato que se ha creado en torno a ella.

Parafraseando a León Trotsky, decimos a sus falsos “amigos”: “¡Fuera las manos de Rosa Luxemburgo!”

Lo primero que corresponde destacar de la obra de Rosa Luxemburgo “Huelga de masas, partido y sindicatos” es que es un alegato contra la colaboración de clases y el conservadurismo burocrático de los dirigentes de la socialdemocracia alemana y de los sindicatos. La revolución rusa de 1905 provocó un enorme impacto en el movimiento obrero y socialista de la época. La irrupción de un poderoso movimiento huelguístico de masas que estremece y pone en jaque al régimen zarista, el bastión ni más ni menos de la reacción europea, resalta la importancia de la acción directa, y el valor de la huelga general de la clase obrera, contrastándola con el parlamentarismo y la adaptación a una práctica rutinaria de los dirigentes del partido y de los sindicatos alemanes. La obra aquí nombrada de Rosa Luxemburgo, elaborada cuando la onda expansiva de la revolución rusa se abrió paso en el viejo continente, tiene el mérito de poner de relieve el alcance político revolucionario de los acontecimientos en Rusia y las enseñanzas que dejaba para todo el movimiento obrero mundial. Lo cual le valió ataques de sus detractores acusándola de “desviacionismo anarquista” y de dejarse arrastrar por el “espontaneismo”.

Las diferencias entre Rosa Luxemburgo y Lenin deben ser valoradas en este contexto. Más allá de las discrepancias, hay una coincidencia entre ambos fundamental que es una demarcación y condena tajante del oportunismo y de la deriva a la colaboración de clases y el revisionismo presente en las filas de la socialdemocracia, y que se registraba tanto en Alemania como en Rusia. Incluso Rosa Luxemburgo visualizó más tempranamente esta bancarrota política e ideológica, muy probablemente porque estaba sumergida en forma más íntima y directa en el derrotero y los debates al interior del Partido Socialdemócrata Alemán.

Espontaneidad y organización revolucionaria

Tanto a Rosa Luxemburgo, como a Lenin, no se les escapaba, que la dinámica de las luchas de clases y las relaciones entre la clase, partido y dirección eran una cuestión compleja. “La historia en general, y de las revoluciones en particular, es siempre más rica de contenido, más variada de formas y aspectos, más viva y más ‘astuta’ de lo que imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes de las clases más avanzadas”. (Lenin: La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1998, p. 102.)

Tampoco puede tildarse ligeramente a Rosa Luxemburgo de “anarquista “o» «espontaneista” cuando siempre, a lo largo de su vida y trayectoria militante, fue una mujer de partido.

Lejos de ignorar al partido, Rosa Luxemburgo exigía de éste mayor iniciativa y determinación y fue uno de los factores que incidió en su distanciamiento y ruptura con Kautsky en 1910, en la que Rosa Luxemburgo reclamó un plan de acción para arrancar al gobierno prusiano una ley electoral progresista: “Nuestro partido debe elaborar un esquema claro y definido acerca de cómo ampliar los movimientos de masas que él mismo ha provocado (…) Las manifestaciones callejeras no son, como las demostraciones militares, solamente el comienzo de la batalla (…) la expresión del conjunto de las masas en una lucha política (…) debe reforzarse e intensificarse, debe adoptar nuevas formas y más eficaces (…) Si al partido que las manda le falta determinación y no da a las masas la consigna acertada, habrá desánimo, desaparecerá el impulso y la acción entera se desbaratará”. ( Nettl, Paul: Rosa Luxemburgo, Ediciones Era, México, 1974. p. 342)

En todas las fases de su actividad militante hasta que fue asesinada —en el SDKPiL, en el SPD, en el USPD y, por supuesto, como dirigente indiscutible de la Liga espartaquista y del Partido Comunista de Alemania—, Rosa trabajó para construir el partido marxista. Su insistencia en la iniciativa y empuje de las masas, es una forma de destacar el potencial revolucionario de la clase obrera en oposición a las marcadas tendencias a una integración al orden social vigente por parte de la dirección revisionista socialdemócrata.

Lo que si puede afirmarse es que subestimó el lugar que ocupa el partido en tanto formación política organizada y disciplinada de la vanguardia, integrado por cuadros fogueados y entrenados en la lucha de clases. La subestimación en este plano tenía como contraparte la sobrestimación de la clase obrera tomada como totalidad y su capacidad a partir de su propia experiencia, de superar los escollos que se interponen en su camino. Sin embargo, la estructuración política de la vanguardia es insustituible. Un trabajo previo, preparatorio es fundamental, antes de que se produzcan los momentos culminantes de la lucha de clases y la improvisación a último momento se termina pagando muy cara, como se puede apreciar en la experiencia de la revolución alemana. La constitución como fuerza política independiente de la corriente espartaquista -que era el ala de izquierda de la socialdemocracia que desembocó luego en la formación del Partido Comunista- fue abordada tardíamente, cuando la revolución alemana ya había estallado y estaba en pleno desarrollo.

Las rebeliones, las irrupciones de masas constituyen una escuela para los trabajadores y como tal,son el laboratorio en la cual se va capacitando y entrenando para los momentos y las instancias decisivas de la lucha de clases. Pero esto no excluye, ni contradice, el papel del partido revolucionario como organizador y como factor decisivo para la victoria.

“La diferencia entre la teoría leninista de la organización y la teoría llamada de la espontaneidad –la que, por otra parte, no puede ser atribuida a Luxemburgo, sino con grandes reservas– reside, entonces, no en una subestimación de la iniciativa de las masas, sino en la percepción de sus límites. La iniciativa de las masas es capaz de una cantidad de magníficas proezas. Pero no es capaz por sí misma de producir, en el curso de la lucha, un programa claro y completo con vistas a una revolución socialista en la que están implicadas todas las cuestiones sociales (sin hablar de la posterior reconstrucción socialista). No es más capaz por sí misma de llevar a cabo una centralización de fuerzas suficiente como para provocar la caída de un poder del Estado fuertemente centralizado y que dispone de un aparato represivo […]. En otros términos, los límites de la espontaneidad de las masas comienzan a hacerse perceptibles si se comprende que una revolución socialista victoriosa no puede ser improvisada. Mientras, la “pura” espontaneidad de las masas se reduce siempre a la improvisación”. (Ernest Mandel, extraído del libro de Daniel Guerin, Rosa Luxemburg y la espontaneidad revolucionaria. Ediciones Anarres, Colección Utopía Libertaria, Buenos Aires – Argentina, s/f. ISBN: 987-20875-1-2. Disponible en forma digital en: http://www.quijotelibros.com.ar/anarres.htm)

La “pura” espontaneidad-agrega- no existe más que en los libros de cuentos de hadas sobre el movimiento obrero, no en la historia real. Lo que generalmente se entiende por “espontaneidad de las masas”, son movimientos que no han sido detalladamente preparados previamente por alguna autoridad central. Por lo contrario, lo que no debe entenderse por “espontaneidad de las masas” son los movimientos que se producirían sin ninguna “influencia política de afuera”.[…] Lo que diferencia las acciones “espontáneas” de la “intervención de la vanguardia” no es para nada el hecho de que en las primeras todos y cada uno hayan accedido en el curso de la lucha al mismo nivel de conciencia, mientras que en la segunda la “vanguardia” sería distinta de “la masa”. Lo que diferencia entre sí a ambas formas de acción no consiste tampoco en que en las acciones “espontáneas” no habría ninguna solución aportada al proletariado desde “fuera”, mientras que una vanguardia organizada respondería a las exigencias elementales de la masa “a la manera de un elite”, “imponiéndole” un programa.Nunca hubo acciones “espontáneas” sin alguna clase de influencia proveniente de elementos de vanguardia. La diferencia entre acciones “espontáneas” y aquellas donde “interviene la vanguardia revolucionaria” es esencialmente la siguiente: en las acciones “espontáneas” la naturaleza de la intervención de los elementos de vanguardia es inorgánica, improvisada, intermitente y no preparada (se manifiestan fortuitamente en tal empresa, en tal región o tal ciudad), mientras que la existencia de una organización revolucionaria permite coordinar, planificar, sincronizar conscientemente y regular en forma continuada la intervención de los elementos de vanguardia en la lucha “espontánea” de las masas. Tales son, y nada más, las exigencias del “supercentralismo” leninista” (ídem).

Al respecto, son oportunas algunas reflexiones de Trotsky, escritas en 1940 poco antes de su asesinato. “En realidad, la dirección no es, en absoluto, el ‘simple reflejo’ de una clase o el producto de su propia potencia creadora. Una dirección se constituye en el curso de los choques entre las diferentes clases o de las fricciones entre las diversas capas en el seno de una clase determinada. Pero tan pronto como aparece, la dirección se eleva inevitablemente por encima de la clase y por este hecho se arriesga a sufrir la presión y la influencia de las demás clases. (…)Un factor colosal de la madurez del proletariado ruso, en febrero de 1917, era Lenin. No había caído del cielo. Encarnaba la tradición revolucionaria de la clase obrera. Ya que, para que las consignas de Lenin encontrasen el camino de las masas, era necesario que existiesen cuadros, por muy débiles que estos fueran en principio, era necesario que estos cuadros tuviesen confianza en su dirección, una confianza fundada en la experiencia del pasado. Rechazar estos elementos es simplemente ignorar la revolución viva, sustituirla por una abstracción, ‘la correlación de fuerzas’, ya que el desarrollo de las fuerzas no cesa de modificarse rápidamente bajo el impacto de los cambios de la conciencia del proletariado, de tal manera que las capas avanzadas atraen a las más atrasadas, y la clase adquiere confianza en sus propias fuerzas. El principal elemento, vital, de este proceso es el partido, de la misma forma que el elemento principal y vital del partido es su dirección. El papel y la responsabilidad de la dirección en una época revolucionaria son de una importancia colosal“ (Trotsky, extraído de Controversias marxistas . Lenin y Rosa Luxemburgo, D fundación estudios socialistas)

Clase, partido y dirección