Del ‘Fuera Francia’ al ascenso nacionalista: el Sahel y la Revolución Permanente

A propósito del libro de Kevin Bryan, “La revolución de las boinas”

Del ‘Fuera Francia’ al ascenso nacionalista: el Sahel y la Revolución Permanente

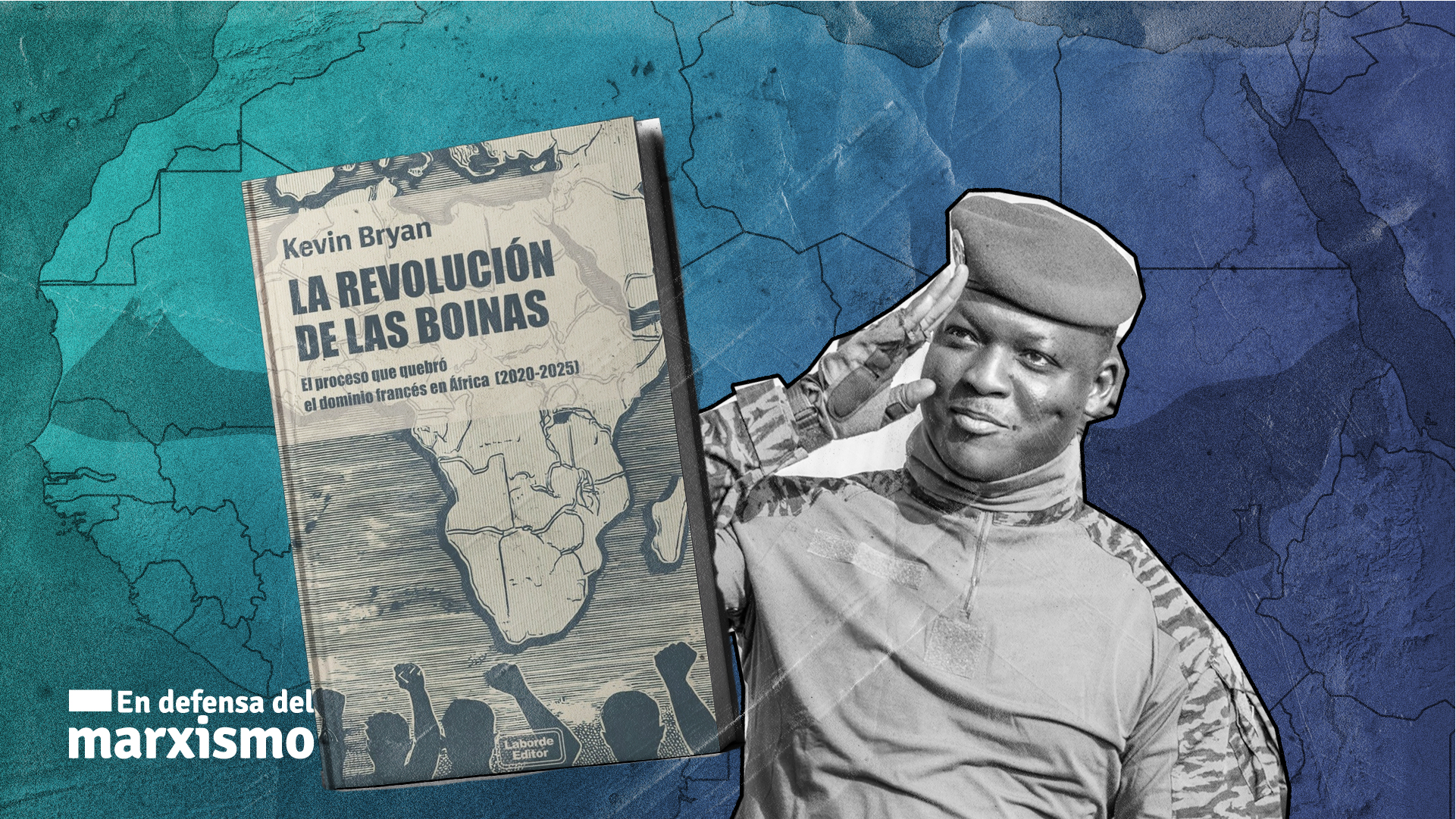

Impreso en Rosario por el sello Laborde Editor, en abril de este año apareció La revolución de las boinas, de Kevin Bryan (profesor de Historia y redactor y analista para Canal 26), que aborda los procesos nacionalistas en el Sahel y la crisis del dominio francés.El libro, que cuenta con prólogos de Fernando Duclós (Periodistán) y Pablo Borda, ofrece una cronología desde el 2020 –con el advenimiento de la pandemia– hasta el 2025. El autor propone leer estos procesos como revoluciones, un laboratorio político donde se combinan formas insurreccionales, nacionalismo y una revalorización de figuras históricas como Thomas Sankara.

Esto abre una serie de interrogantes, ¿Cuál fue el rol de los obreros, campesinos y estudiantes en el periodo precedente a los golpes nacionalistas? ¿Cuáles eran los reclamos populares? ¿En la etapa imperialista del capital, puede una cúpula militar nacionalista dirigir un alzamiento que se proponga desarrollar las tareas democráticas pendientes (industrialización, reforma agraria, soberanía)? Abordar estos interrogantes y reconstruir el rol de las masas en este proceso serán los objetivos de este artículo.

“No more France”; el estallido contra la guerra, el imperialismo y el saqueo

El sometimiento del Sahel –una franja territorial que divide al Africa subsahariana del Magreb- por parte de Francia desde 1885 significó el sufrimiento de todo tipo de vejaciones para las masas trabajadoras de la región. En términos económicos, el Sahel quedó sujeto a una divisa llamada Franco SA, y al saqueo de sus recursos naturales como oro –en la zona de Burkina Faso y Malí–, uranio –especialmente en Níger–, e hidrocarburos –en el norte de Malí y Níger–, entre otros.

El autor menciona que la independencia formal de estos países, en los años ’60, no canceló el dominio francés. En los años ’80, en el caso de Burkina Faso, se produjo la experiencia de gobierno de Thomas Sankara, que promovió algunas nacionalizaciones y terminó derrocado en un golpe apoyado por París. La figura de Sankara es reivindicada por los líderes actuales de Burkina Faso.

Con la excusa de la lucha “antiyihadista”, el imperialismo francés lanzó dos operaciones militares en 2013 y 2014 en Mali, llamadas Serval y Barkhane, respectivamente. La primera de ellas, según el autor, evitó la caída de Bamako, pero la segunda, cuya intención original era recuperar territorios, derivó en un empantanamiento francés y, en última instancia, una mayor inestabilidad en la región.

Además, Francia impulsó el llamado G5 para afianzar sus operaciones militares en la zona, integrado por Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad.También dentro de esas operaciones militares actuaban fuerzas de seguridad interna (el ejército) que son señaladas en diversos informes como responsables de desapariciones forzadas, abusos sexuales y hasta asesinatos de civiles. Un informe de Amnistía Internacional del 10 de junio del 2020, denuncia que las fuerzas armadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Sahel asesinaron entre febrero y abril a 200 personas.

El empantanamiento francés, la violencia y el sometimiento generalizado sentaron las bases de un estallido por abajo: campesinos, obreros y jóvenes iniciaron valientes movilizaciones para terminar con la raíz de la violencia y sometimiento de sus territorios: el imperialismo francés.En esas movilizaciones se quemaban banderas francesas y se atacaban objetivos galos, como algunas de sus empresas emblemáticas (Total, Carrefour).

Los golpes militares de índole nacionalista que estallaron en Mali (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) supieron aprovechar esta onda antiimperialista que anidaba en las masas para avanzar en la expulsión de las tropas francesas, nacionalizaciones parciales y una diversificación de las relaciones exteriores (Rusia, China y Turquía, principalmente), pero con una ausencia notable de cualquier referencia al socialismo y de estructuras políticas que involucren a la clase obrera y las masas en lucha en el poder.

Para Bryan, estamos en presencia de un proceso revolucionario, es decir, un quiebre violento del statu quo preexistente, “encabezado por los militares” (p.16). No sería una revolución socialista, sino “panafricana” (entendiendo el panafricanismo como una tradición e identidad cultural continental común, abonada por figuras como Sankara, Fanon y Patrice Lumumba) y anticolonialista. Una revolución fundamentalmente política, pero con características de una “insubordinación fundante”, vale decir, un “proceso fundacional en términos económicos” (pp.16-17).

No obstante, advierte también, en las conclusiones, algunos límites del proceso: los personalismos de los líderes militares, la falta de “mecanismos de revalidación popular, evitando una burocratización que apague la llama de un ciclo evidentemente gestado desde abajo” (p.101), y el riesgo de quedar subordinados a otra potencia.

Para Francia, por lo pronto, el impacto del proceso fue devastador, porque liquidó su presencia militar y perdió influencia en la región, fundamentalmente a manos de Turquía, China y Rusia.

Malí

Desde el 2020, cuando el planeta entero se veía envuelto en la pandemia del Covid-19, se registran revueltas y alzamientos contra el imperialismo francés en la zona del Sahel. En el 2020, en Mali hubo protestas multitudinarias (junio–agosto 2020) ante la corrupción, la respuesta estatal deficiente frente al Covid y la presencia militar francesa, que además había fracasado en su pregonado pretexto de derrotar a las organizaciones islamistas.

Un sector de las fuerzas armadas derrocó, en este contexto explosivo, al presidente Boubacar Keïta. Las protestas en Mali coincidieron con el alzamiento del pueblo francés contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Macron. El tamaño de esta insurrección y sus consignas dan cuenta del nivel de levantamiento obrero y popular anterior a la intervención de los militares nacionalistas, que capitalizaron políticamente ese proceso.

Un nuevo golpe dentro del golpe llevó al poder a Assimi Goita, actual presidente, quien emprendió una serie de nacionalizaciones e hizo acuerdos con el Grupo Wagner (que ya tenía presencia en la República Centroafricana), compañía de mercenarios que entonces estaba ligada al Kremlin, para enfrentar a los grupos islamistas.

Burkina Faso

En Burkina Faso, las revueltas que precedieron al ascenso de Ibrahim Traoré al poder no fueron un fenómeno aislado ni exclusivamente militar: fueron la expresión política de un hartazgo profundo de las masas trabajadoras y juveniles frente a décadas de opresión imperialista. Desde 2020, se multiplicaron en el país las movilizaciones contra el gobierno títere de Roch Kaboré, responsable de sostener la presencia militar francesa bajo el pretexto de la lucha contra el yihadismo. Estas protestas —protagonizadas por estudiantes, sindicatos, campesinos y sectores barriales— denunciaban no solo el fracaso en garantizar seguridad frente a los ataques armados, sino también el saqueo sistemático de los recursos naturales como el oro por parte de multinacionales francesas y canadienses. El grito de “Fuera Francia” se volvió masivo en las calles de Uagadugú, expresando el rechazo a la injerencia extranjera y a la subordinación económica. Con la caída de Kaboré en enero de 2022, y luego del breve paso de Paul-Henri Damiba, fue Traoré quien ascendió con el apoyo de jóvenes oficiales y un sector de la juventud movilizada. Si bien su llegada supuso la concreción de una de las principales demandas —la expulsión del ejército francés—, el carácter militar y nacionalista del nuevo régimen mantiene abiertos los interrogantes sobre su capacidad y voluntad de avanzar en una verdadera transformación social.

Níger

En Níger, donde el golpe que expulsó a las tropas francesas se produjo en 2023, hay un proceso más documentado a partir de la conformación del M62, que agrupa organizaciones civiles, sindicatos y comités populares. El “M62: Unión Sagrada para la Salvaguarda de la Soberanía y la Dignidad de las Personas”, emergió en el 2022, antes del golpe del general Tchiani. A través de su página de facebook, el M62 emitió un comunicado de todas las organizaciones, convocando el 17 de agosto del 2022 a todo el pueblo de Níger. En dicho comunicado explicitan sus objetivos como organización: gobierno del pueblo, justicia social, solidaridad nacional y separación del Estado y la religión. Asimismo, convocaron a todo el pueblo de Níger a movilizarse (pacíficamente) en agosto del 2022 para exigir: levantamiento inmediato del aumento del combustible, medidas contra el alto costo de vida, aumento del salario mínimo, salida de la operación Barkhane de su territorio. En la misma página se documenta finalmente la “Marcha por la dignidad” del 18 de septiembre. En sucesivos comunicados el M62 señala que su orientación es la movilización pacífica para obtener las reivindicaciones del pueblo de Níger. El líder del M62, Abdoulaye Seydou, fue detenido durante meses por el gobierno provocando grandes movilizaciones por su liberación. La intensa actividad política del M62, sin embargo, se mantuvo convocando a movilizar por los reclamos señalados.

Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum y con el anuncio de la amenaza de la intervención militar de la Cedeao (comunidad de Estados de la región), el M62 convocó nuevamente a una movilización exigiendo el retiro de las fuerzas francesas y el embajador francés de Níger, asimismo exige la detención de los funcionarios del régimen caído. Los registros fotográficos y audiovisuales muestran una movilización de masas que se replicó en varias ciudades de Níger. El pueblo de Níger mostró que iría hasta el final en la defensa de su soberanía y la lucha contra el imperialismo francés. Medios franceses y alineados con los Estados de la

Cedeao han intentado emparentar al movimiento M62 con intereses prorrusos. Seydou ha declarado en una entrevista con el Irish Times que: "Luchamos por la soberanía de Níger, por eso no estamos con países socios extranjeros", afirmó.

El libro de Bryan menciona un dato notable que muestra el nivel de efervescencia popular: cuando, ante la amenaza de una invasión militar de la Cedeao, se abrió un registro para sumarse a la defensa, en pocas horas se inscribieron cien mil personas.

El M62 parece haber mermado su convocatoria y pujanza durante el 2024 y en sus comunicados muestra un apoyo al régimen militar.

Un informe de Amnistía Internacional del 2024 sobre Níger da algunas advertencias: detenciones arbitrarias a periodistas y activistas, se restablecieron las penas de prisión para los delitos de “difusión, producción y puesta a disposición de terceros de datos que pudieran perturbar el orden público o atentar contra la dignidad humana a través de un sistema de información

La juventud también ha sido protagonista de estos procesos. El diario Brasil de Fato ha entrevistado jóvenes estudiantes de Malí, Níger y Burkina Faso que relatan la organización de la Unión de Escuelas Públicas de Níger y otros agrupamientos de la juventud. Sus testimonios dan cuenta de que el sentimiento antifrancés emergió mucho tiempo antes de los golpes de Estado y que sus demandas continúan.

Este recorrido muestra que las movilizaciones populares —de estudiantes, obreros y campesinos— fueron el puntapié para exigir la retirada francesa. Las insurrecciones populares consiguieron, a finales del 2023, que formalmente terminase la presencia militar francesa y en enero de 2025 se completó la retirada también de Chad, cerrando el ciclo de su despliegue en la región.

Nacionalismo militar y límites

Los gobiernos de Mali, Burkina Faso y Níger formaron la Asociación de Estados del Sahel (AES), una alianza política y militar que luego cambió su nombre por el de Confederación (CES). Durante el 2024 anunciaron el plan de crear una moneda única, rompiendo con el CFA y abandonando oficialmente la Cedeao. Pero al momento aún opera el sistema financiero colonial.

Los procesos más llamativos y detallados son las nacionalizaciones de recursos estratégicos. En el caso de Níger, este es el 7mo país productor de uranio, un recurso solicitado para la fabricación nuclear. La empresa francesa Orano tenía la explotación de las minas, el gobierno militar impuso restricciones a las exportaciones y la empresa amenazó con ir a la quiebra. El gobierno de Níger intervino en diciembre y anunció planes para nacionalizarla en junio.

Mali aprobó un nuevo código minero que solo eleva la participación del Estado hasta 35% en proyectos existentes —previamente era del 20 %— y revocó algunas concesiones. Hace unas semanas se conoció la noticia de que el gobierno militar incautó a la Barrick Gold más de una tonelada métrica de oro, según informó la compañía. El oro tiene un valor de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, al momento, no hay ningún indicio de la expropiación definitiva bajo control obrero de las plantas de producción de la Barrick. En 2023–2024, el gobierno burkinés de Traoré nacionalizó las minas de Boungou y Wahgnion, expropiadas a Endeavour Mining y transferidas a una empresa estatal (SOPAMIB). La nacionalización fue con un pago por unos USD 80 millones.

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores que formaban parte fundamental de los reclamos de las movilizaciones tenemos que ni en Burkina Faso, Níger o Malí se ha elevado el salario mínimo por estipulación de las juntas militares. En cuanto a la asistencia social no hay fuentes disponibles que documenten subas del gasto del PBI correspondiente a estas áreas.

A pesar de algunos proyectos de industrialización consignados en el libro de Bryan, como la transformación de oro en lingotes en Burkina Faso, con apoyo ruso y chino, en líneas generales las medidas económicas de los regímenes militares se limitan a un reparto un poco más favorable para el Estado de las regalías, sin alterar su carácter de economías primarias. Y no existe el control obrero.

¿Etapa cerrada? Los desafíos de la clase obrera africana

Vemos hasta aquí que el proceso de movilización de los trabajadores africanos tenía objetivos muy claros: el retiro definitivo de tropas francesas, la defensa de la soberanía africana y la recomposición de las condiciones de vida para las masas de trabajadores y jóvenes africanos. Por ahora, las masas han logrado el retiro de tropas del Sahel, hecho que marca no solo un importante triunfo sino también la debilidad relativa del imperialismo en esta etapa histórica de crisis del capital. Sin embargo, en la etapa que se viene este triunfo será puesto a prueba.

Las medidas de regimentación de las juntas militares buscan clausurar la capacidad de organización y arrogarse para sí la toma de decisiones. Dista mucho de empoderar a la clase obrera. Sucede que estas juntas militares no son anticapitalistas, ni socialistas, su programa de gobierno se desarrolla en los marcos del capitalismo y los límites que éste impone a naciones como las del Sahel para impedir su desarrollo.Se trata, en definitiva, de procesos nacionalistas de carácter limitado, con cúpulas militares que se encuentran colocadas entre la presión cruzada del imperialismo y las masas.

Hay que alertar que este no es el primer proceso nacionalista y antiimperialista en África ni en el mundo; para asegurar la derrota definitiva del imperialismo y el desarrollo de las tareas democráticas y nacionales, la clase obrera no puede depositar sus expectativas en una cúpula militar nacionalista, sino desarrollar sus propias organizaciones y organismos de poder, debe reclamar que se garanticen libertades democráticas y de organización reales: sindicatos, prensa, partidos obreros independientes, apelar a la solidaridad de los trabajadores y pueblos del resto de África, vincular la lucha del Sahel con las luchas anticoloniales contemporáneas, como Palestina, impulsar un internacionalismo revolucionario proletario y de solidaridad africano. Los intentos nacionalistas burgueses de crear uniones continentales independientes del imperialismo (Latinoamérica, árabes, etc.) han fracasado, evidenciando la impotencia de las clases dominantes nativas, que han sido divididas y muchas de ellas cooptadas por el imperialismo. La ausencia de una acción común contra el genocidio palestino por parte del estado sionista y el imperialismo es una nueva evidencia de esta subordinación al imperialismo.

Para profundizar el proceso revolucionario en el Sahel es necesario construir un programa propio que incluya el aumento del salario mínimo, la mejora de las condiciones de trabajo, vivienda, salud y educación pública y gratuita, establecer la expropiación, sin pago, de las empresas imperialistas y el control obrero y campesino sobre los recursos estratégicos (uranio, oro, tierras), impulsar una reforma agraria y la construcción de canales de riego. La separación de la Iglesia y el Estado, el fin del sometimiento de niñas y adolescentes a los matrimonios forzados, el aborto legal, el acceso a anticonceptivos, etc.

Desde Argentina, para quienes vemos con profundo espanto cómo tenemos un gobierno y partidos patronales de la supuesta “oposición” que nos someten al imperialismo, estudiar y analizar estos procesos de masas es fundamental. Pero no debe hacernos creer que un gobierno nacionalista puede resolver el sometimiento ni la explotación del imperialismo, sino invitarnos a recuperar la experiencia de la clase obrera y construir un programa de intervención que abra paso a la verdadera transformación social: el gobierno de los trabajadores y la revolución socialista.

Impreso en Rosario por el sello Laborde Editor, en abril de este año apareció La revolución de las boinas, de Kevin Bryan (profesor de Historia y redactor y analista para Canal 26), que aborda los procesos nacionalistas en el Sahel y la crisis del dominio francés.El libro, que cuenta con prólogos de Fernando Duclós (Periodistán) y Pablo Borda, ofrece una cronología desde el 2020 –con el advenimiento de la pandemia– hasta el 2025. El autor propone leer estos procesos como revoluciones, un laboratorio político donde se combinan formas insurreccionales, nacionalismo y una revalorización de figuras históricas como Thomas Sankara.

Esto abre una serie de interrogantes, ¿Cuál fue el rol de los obreros, campesinos y estudiantes en el periodo precedente a los golpes nacionalistas? ¿Cuáles eran los reclamos populares? ¿En la etapa imperialista del capital, puede una cúpula militar nacionalista dirigir un alzamiento que se proponga desarrollar las tareas democráticas pendientes (industrialización, reforma agraria, soberanía)? Abordar estos interrogantes y reconstruir el rol de las masas en este proceso serán los objetivos de este artículo.

“No more France”; el estallido contra la guerra, el imperialismo y el saqueo

El sometimiento del Sahel –una franja territorial que divide al Africa subsahariana del Magreb- por parte de Francia desde 1885 significó el sufrimiento de todo tipo de vejaciones para las masas trabajadoras de la región. En términos económicos, el Sahel quedó sujeto a una divisa llamada Franco SA, y al saqueo de sus recursos naturales como oro –en la zona de Burkina Faso y Malí–, uranio –especialmente en Níger–, e hidrocarburos –en el norte de Malí y Níger–, entre otros.

El autor menciona que la independencia formal de estos países, en los años ’60, no canceló el dominio francés. En los años ’80, en el caso de Burkina Faso, se produjo la experiencia de gobierno de Thomas Sankara, que promovió algunas nacionalizaciones y terminó derrocado en un golpe apoyado por París. La figura de Sankara es reivindicada por los líderes actuales de Burkina Faso.

Con la excusa de la lucha “antiyihadista”, el imperialismo francés lanzó dos operaciones militares en 2013 y 2014 en Mali, llamadas Serval y Barkhane, respectivamente. La primera de ellas, según el autor, evitó la caída de Bamako, pero la segunda, cuya intención original era recuperar territorios, derivó en un empantanamiento francés y, en última instancia, una mayor inestabilidad en la región.

Además, Francia impulsó el llamado G5 para afianzar sus operaciones militares en la zona, integrado por Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad.También dentro de esas operaciones militares actuaban fuerzas de seguridad interna (el ejército) que son señaladas en diversos informes como responsables de desapariciones forzadas, abusos sexuales y hasta asesinatos de civiles. Un informe de Amnistía Internacional del 10 de junio del 2020, denuncia que las fuerzas armadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Sahel asesinaron entre febrero y abril a 200 personas.

El empantanamiento francés, la violencia y el sometimiento generalizado sentaron las bases de un estallido por abajo: campesinos, obreros y jóvenes iniciaron valientes movilizaciones para terminar con la raíz de la violencia y sometimiento de sus territorios: el imperialismo francés.En esas movilizaciones se quemaban banderas francesas y se atacaban objetivos galos, como algunas de sus empresas emblemáticas (Total, Carrefour).

Los golpes militares de índole nacionalista que estallaron en Mali (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) supieron aprovechar esta onda antiimperialista que anidaba en las masas para avanzar en la expulsión de las tropas francesas, nacionalizaciones parciales y una diversificación de las relaciones exteriores (Rusia, China y Turquía, principalmente), pero con una ausencia notable de cualquier referencia al socialismo y de estructuras políticas que involucren a la clase obrera y las masas en lucha en el poder.

Para Bryan, estamos en presencia de un proceso revolucionario, es decir, un quiebre violento del statu quo preexistente, “encabezado por los militares” (p.16). No sería una revolución socialista, sino “panafricana” (entendiendo el panafricanismo como una tradición e identidad cultural continental común, abonada por figuras como Sankara, Fanon y Patrice Lumumba) y anticolonialista. Una revolución fundamentalmente política, pero con características de una “insubordinación fundante”, vale decir, un “proceso fundacional en términos económicos” (pp.16-17).

No obstante, advierte también, en las conclusiones, algunos límites del proceso: los personalismos de los líderes militares, la falta de “mecanismos de revalidación popular, evitando una burocratización que apague la llama de un ciclo evidentemente gestado desde abajo” (p.101), y el riesgo de quedar subordinados a otra potencia.

Para Francia, por lo pronto, el impacto del proceso fue devastador, porque liquidó su presencia militar y perdió influencia en la región, fundamentalmente a manos de Turquía, China y Rusia.

Malí

Desde el 2020, cuando el planeta entero se veía envuelto en la pandemia del Covid-19, se registran revueltas y alzamientos contra el imperialismo francés en la zona del Sahel. En el 2020, en Mali hubo protestas multitudinarias (junio–agosto 2020) ante la corrupción, la respuesta estatal deficiente frente al Covid y la presencia militar francesa, que además había fracasado en su pregonado pretexto de derrotar a las organizaciones islamistas.

Un sector de las fuerzas armadas derrocó, en este contexto explosivo, al presidente Boubacar Keïta. Las protestas en Mali coincidieron con el alzamiento del pueblo francés contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Macron. El tamaño de esta insurrección y sus consignas dan cuenta del nivel de levantamiento obrero y popular anterior a la intervención de los militares nacionalistas, que capitalizaron políticamente ese proceso.

Un nuevo golpe dentro del golpe llevó al poder a Assimi Goita, actual presidente, quien emprendió una serie de nacionalizaciones e hizo acuerdos con el Grupo Wagner (que ya tenía presencia en la República Centroafricana), compañía de mercenarios que entonces estaba ligada al Kremlin, para enfrentar a los grupos islamistas.

Burkina Faso

En Burkina Faso, las revueltas que precedieron al ascenso de Ibrahim Traoré al poder no fueron un fenómeno aislado ni exclusivamente militar: fueron la expresión política de un hartazgo profundo de las masas trabajadoras y juveniles frente a décadas de opresión imperialista. Desde 2020, se multiplicaron en el país las movilizaciones contra el gobierno títere de Roch Kaboré, responsable de sostener la presencia militar francesa bajo el pretexto de la lucha contra el yihadismo. Estas protestas —protagonizadas por estudiantes, sindicatos, campesinos y sectores barriales— denunciaban no solo el fracaso en garantizar seguridad frente a los ataques armados, sino también el saqueo sistemático de los recursos naturales como el oro por parte de multinacionales francesas y canadienses. El grito de “Fuera Francia” se volvió masivo en las calles de Uagadugú, expresando el rechazo a la injerencia extranjera y a la subordinación económica. Con la caída de Kaboré en enero de 2022, y luego del breve paso de Paul-Henri Damiba, fue Traoré quien ascendió con el apoyo de jóvenes oficiales y un sector de la juventud movilizada. Si bien su llegada supuso la concreción de una de las principales demandas —la expulsión del ejército francés—, el carácter militar y nacionalista del nuevo régimen mantiene abiertos los interrogantes sobre su capacidad y voluntad de avanzar en una verdadera transformación social.

Níger

En Níger, donde el golpe que expulsó a las tropas francesas se produjo en 2023, hay un proceso más documentado a partir de la conformación del M62, que agrupa organizaciones civiles, sindicatos y comités populares. El “M62: Unión Sagrada para la Salvaguarda de la Soberanía y la Dignidad de las Personas”, emergió en el 2022, antes del golpe del general Tchiani. A través de su página de facebook, el M62 emitió un comunicado de todas las organizaciones, convocando el 17 de agosto del 2022 a todo el pueblo de Níger. En dicho comunicado explicitan sus objetivos como organización: gobierno del pueblo, justicia social, solidaridad nacional y separación del Estado y la religión. Asimismo, convocaron a todo el pueblo de Níger a movilizarse (pacíficamente) en agosto del 2022 para exigir: levantamiento inmediato del aumento del combustible, medidas contra el alto costo de vida, aumento del salario mínimo, salida de la operación Barkhane de su territorio. En la misma página se documenta finalmente la “Marcha por la dignidad” del 18 de septiembre. En sucesivos comunicados el M62 señala que su orientación es la movilización pacífica para obtener las reivindicaciones del pueblo de Níger. El líder del M62, Abdoulaye Seydou, fue detenido durante meses por el gobierno provocando grandes movilizaciones por su liberación. La intensa actividad política del M62, sin embargo, se mantuvo convocando a movilizar por los reclamos señalados.

Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum y con el anuncio de la amenaza de la intervención militar de la Cedeao (comunidad de Estados de la región), el M62 convocó nuevamente a una movilización exigiendo el retiro de las fuerzas francesas y el embajador francés de Níger, asimismo exige la detención de los funcionarios del régimen caído. Los registros fotográficos y audiovisuales muestran una movilización de masas que se replicó en varias ciudades de Níger. El pueblo de Níger mostró que iría hasta el final en la defensa de su soberanía y la lucha contra el imperialismo francés. Medios franceses y alineados con los Estados de la

Cedeao han intentado emparentar al movimiento M62 con intereses prorrusos. Seydou ha declarado en una entrevista con el Irish Times que: "Luchamos por la soberanía de Níger, por eso no estamos con países socios extranjeros", afirmó.

El libro de Bryan menciona un dato notable que muestra el nivel de efervescencia popular: cuando, ante la amenaza de una invasión militar de la Cedeao, se abrió un registro para sumarse a la defensa, en pocas horas se inscribieron cien mil personas.

El M62 parece haber mermado su convocatoria y pujanza durante el 2024 y en sus comunicados muestra un apoyo al régimen militar.

Un informe de Amnistía Internacional del 2024 sobre Níger da algunas advertencias: detenciones arbitrarias a periodistas y activistas, se restablecieron las penas de prisión para los delitos de “difusión, producción y puesta a disposición de terceros de datos que pudieran perturbar el orden público o atentar contra la dignidad humana a través de un sistema de información

La juventud también ha sido protagonista de estos procesos. El diario Brasil de Fato ha entrevistado jóvenes estudiantes de Malí, Níger y Burkina Faso que relatan la organización de la Unión de Escuelas Públicas de Níger y otros agrupamientos de la juventud. Sus testimonios dan cuenta de que el sentimiento antifrancés emergió mucho tiempo antes de los golpes de Estado y que sus demandas continúan.

Este recorrido muestra que las movilizaciones populares —de estudiantes, obreros y campesinos— fueron el puntapié para exigir la retirada francesa. Las insurrecciones populares consiguieron, a finales del 2023, que formalmente terminase la presencia militar francesa y en enero de 2025 se completó la retirada también de Chad, cerrando el ciclo de su despliegue en la región.

Nacionalismo militar y límites

Los gobiernos de Mali, Burkina Faso y Níger formaron la Asociación de Estados del Sahel (AES), una alianza política y militar que luego cambió su nombre por el de Confederación (CES). Durante el 2024 anunciaron el plan de crear una moneda única, rompiendo con el CFA y abandonando oficialmente la Cedeao. Pero al momento aún opera el sistema financiero colonial.

Los procesos más llamativos y detallados son las nacionalizaciones de recursos estratégicos. En el caso de Níger, este es el 7mo país productor de uranio, un recurso solicitado para la fabricación nuclear. La empresa francesa Orano tenía la explotación de las minas, el gobierno militar impuso restricciones a las exportaciones y la empresa amenazó con ir a la quiebra. El gobierno de Níger intervino en diciembre y anunció planes para nacionalizarla en junio.

Mali aprobó un nuevo código minero que solo eleva la participación del Estado hasta 35% en proyectos existentes —previamente era del 20 %— y revocó algunas concesiones. Hace unas semanas se conoció la noticia de que el gobierno militar incautó a la Barrick Gold más de una tonelada métrica de oro, según informó la compañía. El oro tiene un valor de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, al momento, no hay ningún indicio de la expropiación definitiva bajo control obrero de las plantas de producción de la Barrick. En 2023–2024, el gobierno burkinés de Traoré nacionalizó las minas de Boungou y Wahgnion, expropiadas a Endeavour Mining y transferidas a una empresa estatal (SOPAMIB). La nacionalización fue con un pago por unos USD 80 millones.

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores que formaban parte fundamental de los reclamos de las movilizaciones tenemos que ni en Burkina Faso, Níger o Malí se ha elevado el salario mínimo por estipulación de las juntas militares. En cuanto a la asistencia social no hay fuentes disponibles que documenten subas del gasto del PBI correspondiente a estas áreas.

A pesar de algunos proyectos de industrialización consignados en el libro de Bryan, como la transformación de oro en lingotes en Burkina Faso, con apoyo ruso y chino, en líneas generales las medidas económicas de los regímenes militares se limitan a un reparto un poco más favorable para el Estado de las regalías, sin alterar su carácter de economías primarias. Y no existe el control obrero.

¿Etapa cerrada? Los desafíos de la clase obrera africana

Vemos hasta aquí que el proceso de movilización de los trabajadores africanos tenía objetivos muy claros: el retiro definitivo de tropas francesas, la defensa de la soberanía africana y la recomposición de las condiciones de vida para las masas de trabajadores y jóvenes africanos. Por ahora, las masas han logrado el retiro de tropas del Sahel, hecho que marca no solo un importante triunfo sino también la debilidad relativa del imperialismo en esta etapa histórica de crisis del capital. Sin embargo, en la etapa que se viene este triunfo será puesto a prueba.

Las medidas de regimentación de las juntas militares buscan clausurar la capacidad de organización y arrogarse para sí la toma de decisiones. Dista mucho de empoderar a la clase obrera. Sucede que estas juntas militares no son anticapitalistas, ni socialistas, su programa de gobierno se desarrolla en los marcos del capitalismo y los límites que éste impone a naciones como las del Sahel para impedir su desarrollo.Se trata, en definitiva, de procesos nacionalistas de carácter limitado, con cúpulas militares que se encuentran colocadas entre la presión cruzada del imperialismo y las masas.

Hay que alertar que este no es el primer proceso nacionalista y antiimperialista en África ni en el mundo; para asegurar la derrota definitiva del imperialismo y el desarrollo de las tareas democráticas y nacionales, la clase obrera no puede depositar sus expectativas en una cúpula militar nacionalista, sino desarrollar sus propias organizaciones y organismos de poder, debe reclamar que se garanticen libertades democráticas y de organización reales: sindicatos, prensa, partidos obreros independientes, apelar a la solidaridad de los trabajadores y pueblos del resto de África, vincular la lucha del Sahel con las luchas anticoloniales contemporáneas, como Palestina, impulsar un internacionalismo revolucionario proletario y de solidaridad africano. Los intentos nacionalistas burgueses de crear uniones continentales independientes del imperialismo (Latinoamérica, árabes, etc.) han fracasado, evidenciando la impotencia de las clases dominantes nativas, que han sido divididas y muchas de ellas cooptadas por el imperialismo. La ausencia de una acción común contra el genocidio palestino por parte del estado sionista y el imperialismo es una nueva evidencia de esta subordinación al imperialismo.

Para profundizar el proceso revolucionario en el Sahel es necesario construir un programa propio que incluya el aumento del salario mínimo, la mejora de las condiciones de trabajo, vivienda, salud y educación pública y gratuita, establecer la expropiación, sin pago, de las empresas imperialistas y el control obrero y campesino sobre los recursos estratégicos (uranio, oro, tierras), impulsar una reforma agraria y la construcción de canales de riego. La separación de la Iglesia y el Estado, el fin del sometimiento de niñas y adolescentes a los matrimonios forzados, el aborto legal, el acceso a anticonceptivos, etc.

Desde Argentina, para quienes vemos con profundo espanto cómo tenemos un gobierno y partidos patronales de la supuesta “oposición” que nos someten al imperialismo, estudiar y analizar estos procesos de masas es fundamental. Pero no debe hacernos creer que un gobierno nacionalista puede resolver el sometimiento ni la explotación del imperialismo, sino invitarnos a recuperar la experiencia de la clase obrera y construir un programa de intervención que abra paso a la verdadera transformación social: el gobierno de los trabajadores y la revolución socialista.

Impreso en Rosario por el sello Laborde Editor, en abril de este año apareció La revolución de las boinas, de Kevin Bryan (profesor de Historia y redactor y analista para Canal 26), que aborda los procesos nacionalistas en el Sahel y la crisis del dominio francés.El libro, que cuenta con prólogos de Fernando Duclós (Periodistán) y Pablo Borda, ofrece una cronología desde el 2020 –con el advenimiento de la pandemia– hasta el 2025. El autor propone leer estos procesos como revoluciones, un laboratorio político donde se combinan formas insurreccionales, nacionalismo y una revalorización de figuras históricas como Thomas Sankara.

Esto abre una serie de interrogantes, ¿Cuál fue el rol de los obreros, campesinos y estudiantes en el periodo precedente a los golpes nacionalistas? ¿Cuáles eran los reclamos populares? ¿En la etapa imperialista del capital, puede una cúpula militar nacionalista dirigir un alzamiento que se proponga desarrollar las tareas democráticas pendientes (industrialización, reforma agraria, soberanía)? Abordar estos interrogantes y reconstruir el rol de las masas en este proceso serán los objetivos de este artículo.

“No more France”; el estallido contra la guerra, el imperialismo y el saqueo

El sometimiento del Sahel –una franja territorial que divide al Africa subsahariana del Magreb- por parte de Francia desde 1885 significó el sufrimiento de todo tipo de vejaciones para las masas trabajadoras de la región. En términos económicos, el Sahel quedó sujeto a una divisa llamada Franco SA, y al saqueo de sus recursos naturales como oro –en la zona de Burkina Faso y Malí–, uranio –especialmente en Níger–, e hidrocarburos –en el norte de Malí y Níger–, entre otros.

El autor menciona que la independencia formal de estos países, en los años ’60, no canceló el dominio francés. En los años ’80, en el caso de Burkina Faso, se produjo la experiencia de gobierno de Thomas Sankara, que promovió algunas nacionalizaciones y terminó derrocado en un golpe apoyado por París. La figura de Sankara es reivindicada por los líderes actuales de Burkina Faso.

Con la excusa de la lucha “antiyihadista”, el imperialismo francés lanzó dos operaciones militares en 2013 y 2014 en Mali, llamadas Serval y Barkhane, respectivamente. La primera de ellas, según el autor, evitó la caída de Bamako, pero la segunda, cuya intención original era recuperar territorios, derivó en un empantanamiento francés y, en última instancia, una mayor inestabilidad en la región.

Además, Francia impulsó el llamado G5 para afianzar sus operaciones militares en la zona, integrado por Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad.También dentro de esas operaciones militares actuaban fuerzas de seguridad interna (el ejército) que son señaladas en diversos informes como responsables de desapariciones forzadas, abusos sexuales y hasta asesinatos de civiles. Un informe de Amnistía Internacional del 10 de junio del 2020, denuncia que las fuerzas armadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Sahel asesinaron entre febrero y abril a 200 personas.

El empantanamiento francés, la violencia y el sometimiento generalizado sentaron las bases de un estallido por abajo: campesinos, obreros y jóvenes iniciaron valientes movilizaciones para terminar con la raíz de la violencia y sometimiento de sus territorios: el imperialismo francés.En esas movilizaciones se quemaban banderas francesas y se atacaban objetivos galos, como algunas de sus empresas emblemáticas (Total, Carrefour).

Los golpes militares de índole nacionalista que estallaron en Mali (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) supieron aprovechar esta onda antiimperialista que anidaba en las masas para avanzar en la expulsión de las tropas francesas, nacionalizaciones parciales y una diversificación de las relaciones exteriores (Rusia, China y Turquía, principalmente), pero con una ausencia notable de cualquier referencia al socialismo y de estructuras políticas que involucren a la clase obrera y las masas en lucha en el poder.

Para Bryan, estamos en presencia de un proceso revolucionario, es decir, un quiebre violento del statu quo preexistente, “encabezado por los militares” (p.16). No sería una revolución socialista, sino “panafricana” (entendiendo el panafricanismo como una tradición e identidad cultural continental común, abonada por figuras como Sankara, Fanon y Patrice Lumumba) y anticolonialista. Una revolución fundamentalmente política, pero con características de una “insubordinación fundante”, vale decir, un “proceso fundacional en términos económicos” (pp.16-17).

No obstante, advierte también, en las conclusiones, algunos límites del proceso: los personalismos de los líderes militares, la falta de “mecanismos de revalidación popular, evitando una burocratización que apague la llama de un ciclo evidentemente gestado desde abajo” (p.101), y el riesgo de quedar subordinados a otra potencia.

Para Francia, por lo pronto, el impacto del proceso fue devastador, porque liquidó su presencia militar y perdió influencia en la región, fundamentalmente a manos de Turquía, China y Rusia.

Malí

Desde el 2020, cuando el planeta entero se veía envuelto en la pandemia del Covid-19, se registran revueltas y alzamientos contra el imperialismo francés en la zona del Sahel. En el 2020, en Mali hubo protestas multitudinarias (junio–agosto 2020) ante la corrupción, la respuesta estatal deficiente frente al Covid y la presencia militar francesa, que además había fracasado en su pregonado pretexto de derrotar a las organizaciones islamistas.

Un sector de las fuerzas armadas derrocó, en este contexto explosivo, al presidente Boubacar Keïta. Las protestas en Mali coincidieron con el alzamiento del pueblo francés contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Macron. El tamaño de esta insurrección y sus consignas dan cuenta del nivel de levantamiento obrero y popular anterior a la intervención de los militares nacionalistas, que capitalizaron políticamente ese proceso.

Un nuevo golpe dentro del golpe llevó al poder a Assimi Goita, actual presidente, quien emprendió una serie de nacionalizaciones e hizo acuerdos con el Grupo Wagner (que ya tenía presencia en la República Centroafricana), compañía de mercenarios que entonces estaba ligada al Kremlin, para enfrentar a los grupos islamistas.

Burkina Faso

En Burkina Faso, las revueltas que precedieron al ascenso de Ibrahim Traoré al poder no fueron un fenómeno aislado ni exclusivamente militar: fueron la expresión política de un hartazgo profundo de las masas trabajadoras y juveniles frente a décadas de opresión imperialista. Desde 2020, se multiplicaron en el país las movilizaciones contra el gobierno títere de Roch Kaboré, responsable de sostener la presencia militar francesa bajo el pretexto de la lucha contra el yihadismo. Estas protestas —protagonizadas por estudiantes, sindicatos, campesinos y sectores barriales— denunciaban no solo el fracaso en garantizar seguridad frente a los ataques armados, sino también el saqueo sistemático de los recursos naturales como el oro por parte de multinacionales francesas y canadienses. El grito de “Fuera Francia” se volvió masivo en las calles de Uagadugú, expresando el rechazo a la injerencia extranjera y a la subordinación económica. Con la caída de Kaboré en enero de 2022, y luego del breve paso de Paul-Henri Damiba, fue Traoré quien ascendió con el apoyo de jóvenes oficiales y un sector de la juventud movilizada. Si bien su llegada supuso la concreción de una de las principales demandas —la expulsión del ejército francés—, el carácter militar y nacionalista del nuevo régimen mantiene abiertos los interrogantes sobre su capacidad y voluntad de avanzar en una verdadera transformación social.

Níger

En Níger, donde el golpe que expulsó a las tropas francesas se produjo en 2023, hay un proceso más documentado a partir de la conformación del M62, que agrupa organizaciones civiles, sindicatos y comités populares. El “M62: Unión Sagrada para la Salvaguarda de la Soberanía y la Dignidad de las Personas”, emergió en el 2022, antes del golpe del general Tchiani. A través de su página de facebook, el M62 emitió un comunicado de todas las organizaciones, convocando el 17 de agosto del 2022 a todo el pueblo de Níger. En dicho comunicado explicitan sus objetivos como organización: gobierno del pueblo, justicia social, solidaridad nacional y separación del Estado y la religión. Asimismo, convocaron a todo el pueblo de Níger a movilizarse (pacíficamente) en agosto del 2022 para exigir: levantamiento inmediato del aumento del combustible, medidas contra el alto costo de vida, aumento del salario mínimo, salida de la operación Barkhane de su territorio. En la misma página se documenta finalmente la “Marcha por la dignidad” del 18 de septiembre. En sucesivos comunicados el M62 señala que su orientación es la movilización pacífica para obtener las reivindicaciones del pueblo de Níger. El líder del M62, Abdoulaye Seydou, fue detenido durante meses por el gobierno provocando grandes movilizaciones por su liberación. La intensa actividad política del M62, sin embargo, se mantuvo convocando a movilizar por los reclamos señalados.

Tras el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum y con el anuncio de la amenaza de la intervención militar de la Cedeao (comunidad de Estados de la región), el M62 convocó nuevamente a una movilización exigiendo el retiro de las fuerzas francesas y el embajador francés de Níger, asimismo exige la detención de los funcionarios del régimen caído. Los registros fotográficos y audiovisuales muestran una movilización de masas que se replicó en varias ciudades de Níger. El pueblo de Níger mostró que iría hasta el final en la defensa de su soberanía y la lucha contra el imperialismo francés. Medios franceses y alineados con los Estados de la

Cedeao han intentado emparentar al movimiento M62 con intereses prorrusos. Seydou ha declarado en una entrevista con el Irish Times que: «Luchamos por la soberanía de Níger, por eso no estamos con países socios extranjeros», afirmó.

El libro de Bryan menciona un dato notable que muestra el nivel de efervescencia popular: cuando, ante la amenaza de una invasión militar de la Cedeao, se abrió un registro para sumarse a la defensa, en pocas horas se inscribieron cien mil personas.

El M62 parece haber mermado su convocatoria y pujanza durante el 2024 y en sus comunicados muestra un apoyo al régimen militar.

Un informe de Amnistía Internacional del 2024 sobre Níger da algunas advertencias: detenciones arbitrarias a periodistas y activistas, se restablecieron las penas de prisión para los delitos de “difusión, producción y puesta a disposición de terceros de datos que pudieran perturbar el orden público o atentar contra la dignidad humana a través de un sistema de información

La juventud también ha sido protagonista de estos procesos. El diario Brasil de Fato ha entrevistado jóvenes estudiantes de Malí, Níger y Burkina Faso que relatan la organización de la Unión de Escuelas Públicas de Níger y otros agrupamientos de la juventud. Sus testimonios dan cuenta de que el sentimiento antifrancés emergió mucho tiempo antes de los golpes de Estado y que sus demandas continúan.

Este recorrido muestra que las movilizaciones populares —de estudiantes, obreros y campesinos— fueron el puntapié para exigir la retirada francesa. Las insurrecciones populares consiguieron, a finales del 2023, que formalmente terminase la presencia militar francesa y en enero de 2025 se completó la retirada también de Chad, cerrando el ciclo de su despliegue en la región.

Nacionalismo militar y límites

Los gobiernos de Mali, Burkina Faso y Níger formaron la Asociación de Estados del Sahel (AES), una alianza política y militar que luego cambió su nombre por el de Confederación (CES). Durante el 2024 anunciaron el plan de crear una moneda única, rompiendo con el CFA y abandonando oficialmente la Cedeao. Pero al momento aún opera el sistema financiero colonial.

Los procesos más llamativos y detallados son las nacionalizaciones de recursos estratégicos. En el caso de Níger, este es el 7mo país productor de uranio, un recurso solicitado para la fabricación nuclear. La empresa francesa Orano tenía la explotación de las minas, el gobierno militar impuso restricciones a las exportaciones y la empresa amenazó con ir a la quiebra. El gobierno de Níger intervino en diciembre y anunció planes para nacionalizarla en junio.

Mali aprobó un nuevo código minero que solo eleva la participación del Estado hasta 35% en proyectos existentes —previamente era del 20 %— y revocó algunas concesiones. Hace unas semanas se conoció la noticia de que el gobierno militar incautó a la Barrick Gold más de una tonelada métrica de oro, según informó la compañía. El oro tiene un valor de más de 100 millones de dólares. Sin embargo, al momento, no hay ningún indicio de la expropiación definitiva bajo control obrero de las plantas de producción de la Barrick. En 2023–2024, el gobierno burkinés de Traoré nacionalizó las minas de Boungou y Wahgnion, expropiadas a Endeavour Mining y transferidas a una empresa estatal (SOPAMIB). La nacionalización fue con un pago por unos USD 80 millones.

En cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores que formaban parte fundamental de los reclamos de las movilizaciones tenemos que ni en Burkina Faso, Níger o Malí se ha elevado el salario mínimo por estipulación de las juntas militares. En cuanto a la asistencia social no hay fuentes disponibles que documenten subas del gasto del PBI correspondiente a estas áreas.

A pesar de algunos proyectos de industrialización consignados en el libro de Bryan, como la transformación de oro en lingotes en Burkina Faso, con apoyo ruso y chino, en líneas generales las medidas económicas de los regímenes militares se limitan a un reparto un poco más favorable para el Estado de las regalías, sin alterar su carácter de economías primarias. Y no existe el control obrero.

¿Etapa cerrada? Los desafíos de la clase obrera africana

Vemos hasta aquí que el proceso de movilización de los trabajadores africanos tenía objetivos muy claros: el retiro definitivo de tropas francesas, la defensa de la soberanía africana y la recomposición de las condiciones de vida para las masas de trabajadores y jóvenes africanos. Por ahora, las masas han logrado el retiro de tropas del Sahel, hecho que marca no solo un importante triunfo sino también la debilidad relativa del imperialismo en esta etapa histórica de crisis del capital. Sin embargo, en la etapa que se viene este triunfo será puesto a prueba.

Las medidas de regimentación de las juntas militares buscan clausurar la capacidad de organización y arrogarse para sí la toma de decisiones. Dista mucho de empoderar a la clase obrera. Sucede que estas juntas militares no son anticapitalistas, ni socialistas, su programa de gobierno se desarrolla en los marcos del capitalismo y los límites que éste impone a naciones como las del Sahel para impedir su desarrollo.Se trata, en definitiva, de procesos nacionalistas de carácter limitado, con cúpulas militares que se encuentran colocadas entre la presión cruzada del imperialismo y las masas.

Hay que alertar que este no es el primer proceso nacionalista y antiimperialista en África ni en el mundo; para asegurar la derrota definitiva del imperialismo y el desarrollo de las tareas democráticas y nacionales, la clase obrera no puede depositar sus expectativas en una cúpula militar nacionalista, sino desarrollar sus propias organizaciones y organismos de poder, debe reclamar que se garanticen libertades democráticas y de organización reales: sindicatos, prensa, partidos obreros independientes, apelar a la solidaridad de los trabajadores y pueblos del resto de África, vincular la lucha del Sahel con las luchas anticoloniales contemporáneas, como Palestina, impulsar un internacionalismo revolucionario proletario y de solidaridad africano. Los intentos nacionalistas burgueses de crear uniones continentales independientes del imperialismo (Latinoamérica, árabes, etc.) han fracasado, evidenciando la impotencia de las clases dominantes nativas, que han sido divididas y muchas de ellas cooptadas por el imperialismo. La ausencia de una acción común contra el genocidio palestino por parte del estado sionista y el imperialismo es una nueva evidencia de esta subordinación al imperialismo.

Para profundizar el proceso revolucionario en el Sahel es necesario construir un programa propio que incluya el aumento del salario mínimo, la mejora de las condiciones de trabajo, vivienda, salud y educación pública y gratuita, establecer la expropiación, sin pago, de las empresas imperialistas y el control obrero y campesino sobre los recursos estratégicos (uranio, oro, tierras), impulsar una reforma agraria y la construcción de canales de riego. La separación de la Iglesia y el Estado, el fin del sometimiento de niñas y adolescentes a los matrimonios forzados, el aborto legal, el acceso a anticonceptivos, etc.

Desde Argentina, para quienes vemos con profundo espanto cómo tenemos un gobierno y partidos patronales de la supuesta “oposición” que nos someten al imperialismo, estudiar y analizar estos procesos de masas es fundamental. Pero no debe hacernos creer que un gobierno nacionalista puede resolver el sometimiento ni la explotación del imperialismo, sino invitarnos a recuperar la experiencia de la clase obrera y construir un programa de intervención que abra paso a la verdadera transformación social: el gobierno de los trabajadores y la revolución socialista.

Temas relacionados:

Artículos relacionados